После нашествия хана Батыя Русь оказалась под контролем основанного им государства — Золотой Орды. Зависимость продлилась более двух столетий — до 1480 г. Как была устроена Золотая Орда? Как выстраивались отношения русских земель с монгольским государством?

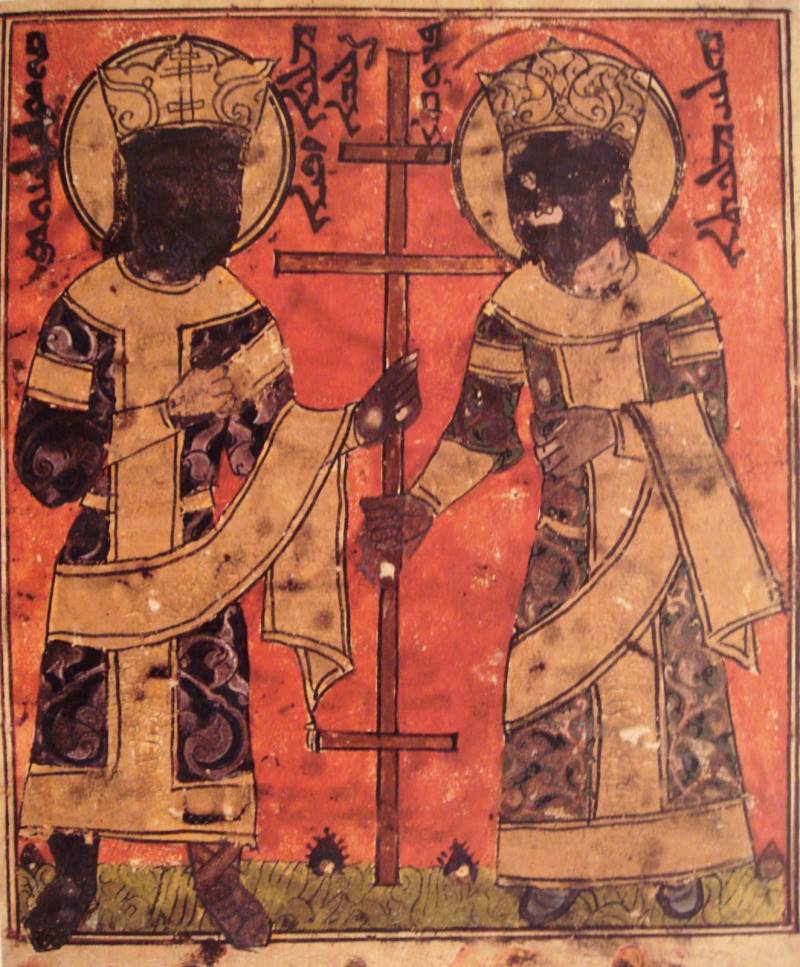

Образование Золотой Орды

После возвращения из похода в Европу хан Батый не стал участвовать в борьбе за престол великого хана в Каракоруме. Поняв, что великим ханом станет его двоюродный брат Гуюк, он решил закрепиться в западной части Монгольской империи.

Хан Батый на китайском рисунке XIV в.

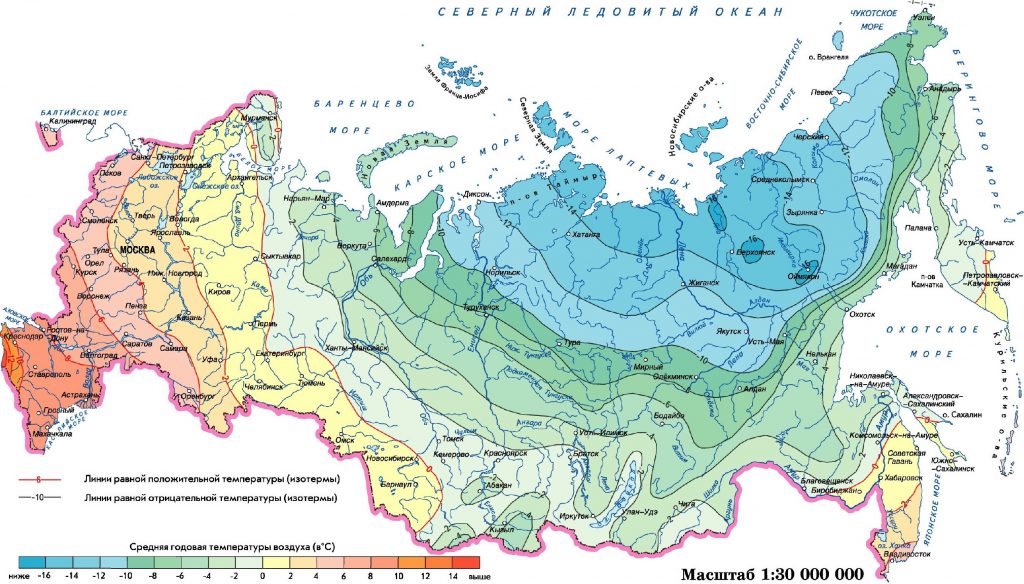

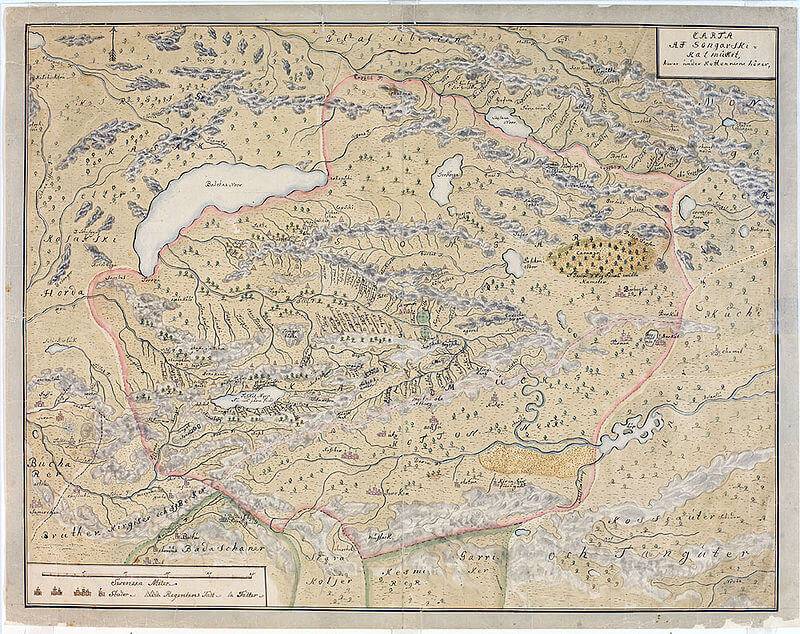

Батый возвратился из западного похода на Нижнюю Волгу в 1242 г. и основал новое государство, называемым Улусом Джучи (по имени отца Батыя) с центром в городе Сарай-Бату. На Руси это государство называли Золотой Ордой, а его жителей — ордынцами. Золотая Орда стала могущественным государством, которое повлияло на сопредельные страны. Территория Орды включала Половецкую степь, Крым, территорию Волжской Булгарии, приуральские и западносибирские земли, часть Северного Кавказа, а также часть Средней Азии.

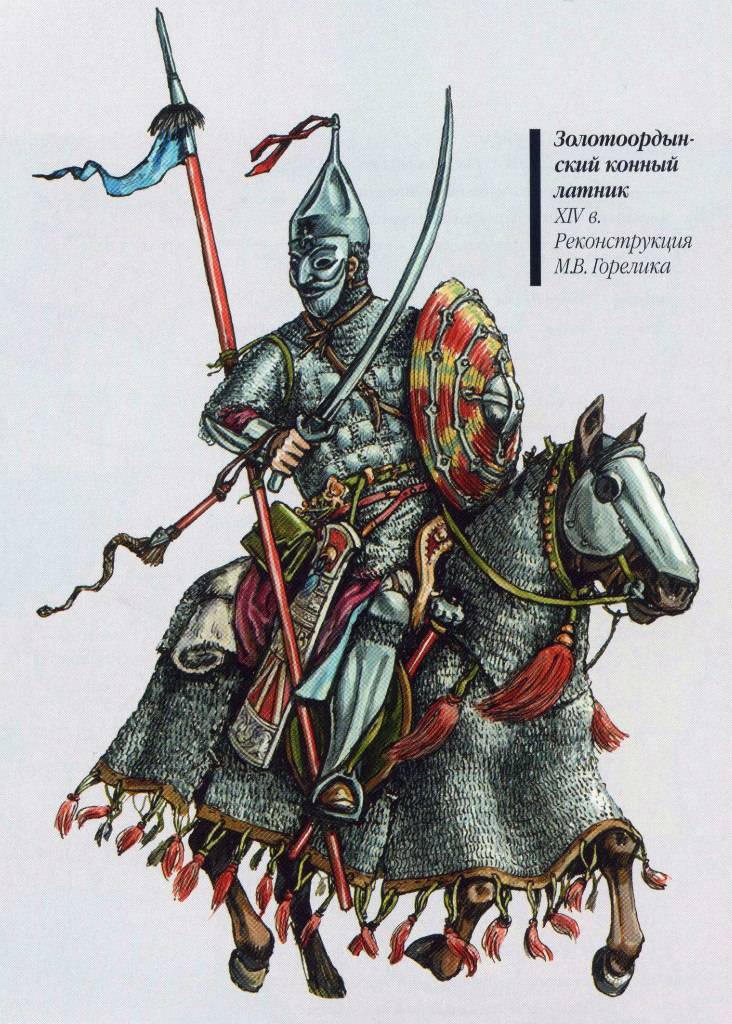

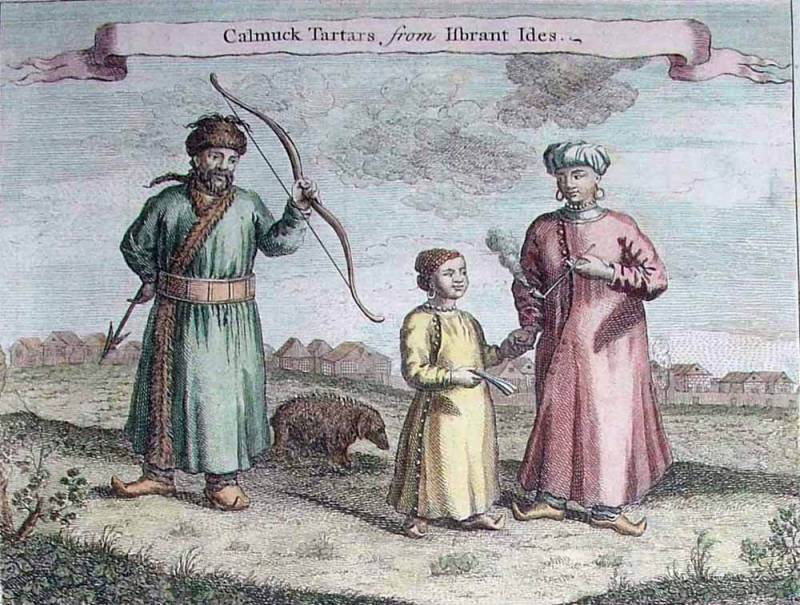

Золотая Орда была многонациональной страной. Здесь жили как кочевые, так и земледельческие народы, говорящие на разных языках и исповедующие разные религии. Монголы изначально составляли правящую знать государства. Однако они были немногочисленны и вскоре смешались с другими жившими на территории Золотой Орды кочевыми народами, например булгарами и половцами. С XIV в. ордынцев на Руси стали именовать татарами.

Русь не входила непосредственно в состав Золотой Орды, никогда не была «ордынским улусом». Русские князья попали в вассальную зависимость от ордынских ханов. Такая зависимость была тяжелой, основанной на ханском произволе и насилии, но все-таки сохраняла некоторые условия для самостоятельного развития страны. В русских княжествах сохранялась своя княжеская администрация, войско, религия, привычный уклад жизни. Золотоордынский хан считался верховным правителем, из его рук князья обязаны были получать «ярлыки» на свои княжения, выплачивать тяжелую дань, посылать свои дружины для участия в ордынских походах.

Почему Северо-Восточная Русь не вошла непосредственно в состав Золотой Орды, подобно, например, Волжской Булгарин и некоторым южнорусским княжествам?

Видимо, сыграл роль целый комплекс причин — и политических, и военных, и естественно-географических.

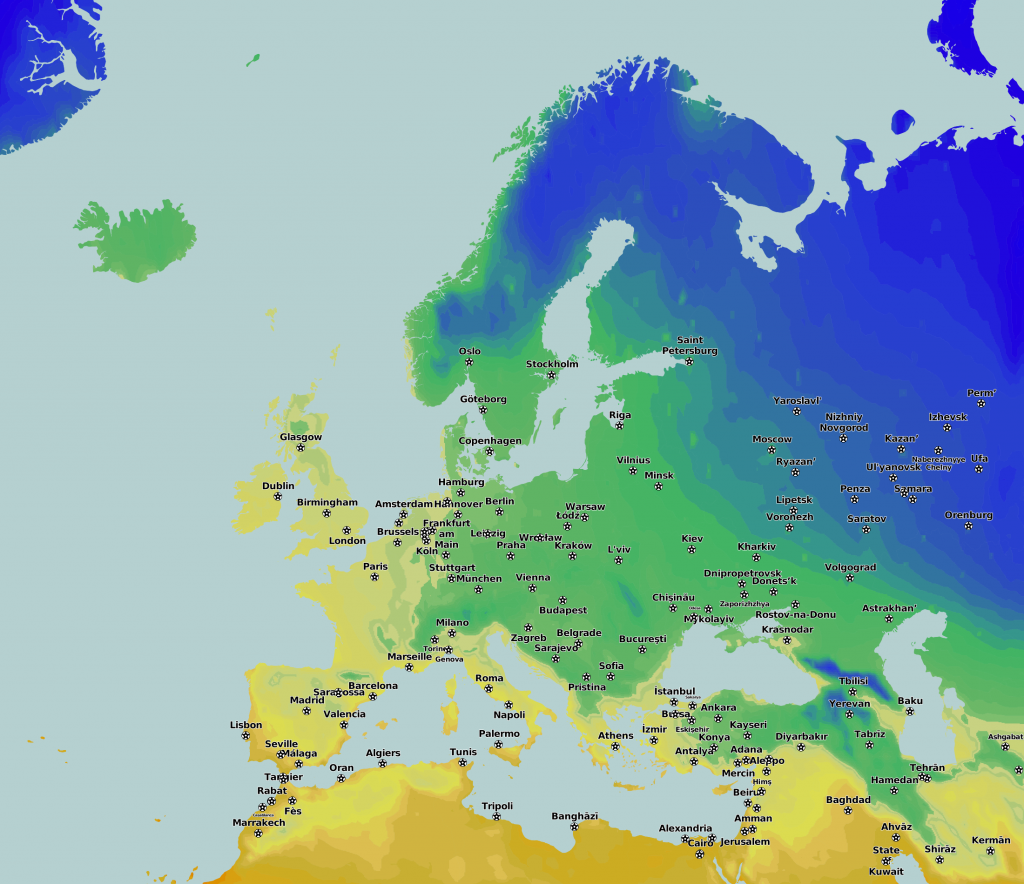

В Северо-Восточной Руси завоеватели встретили особенно упорное сопротивление, причем многие крупные центры уцелели, сохранили свой военный экономический потенциал (Новгород, Псков, Смоленск, Белоозеро и другие заволжские города). Не могли не учитывать завоеватели и возможности обращения русских князей за военной помощью к Западу. Наконец, в лесистом междуречье Оки и Волги, не говоря уже о Русском Севере, не было природных условий для постоянного пребывания больших масс ордынской конницы, она могла приходить сюда только кратковременными «науздами». Это вынуждало хана использовать имеющуюся на Руси государственную систему, ограничиваясь контролем за деятельностью русских князей и карательными походами в случае любого неповиновения. По этим же причинам устойчивая система владычества над Русью оформилась не сразу, для ее установления потребовалось несколько десятилетий.

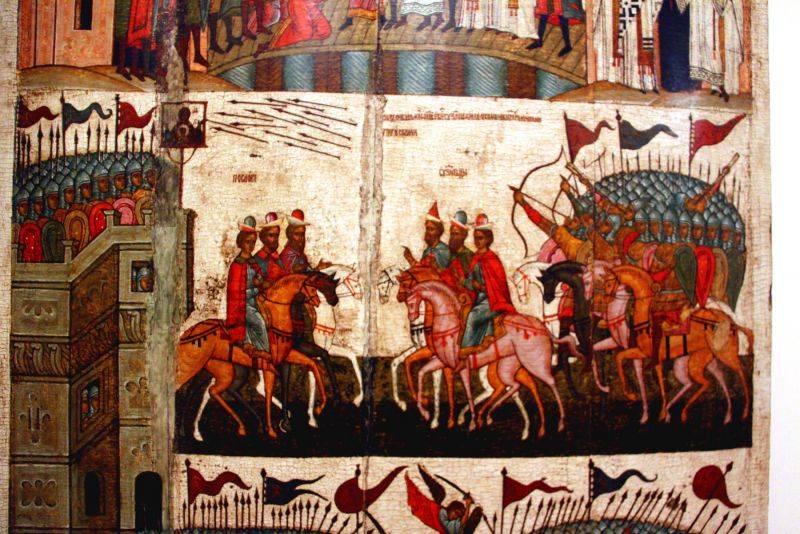

Золотая Орда во второй половине XIII–XIV вв. Цит. по: Трепавлов В. В. Золотая Орда // Большая российская энциклопедия. Электронная версия, 2018

Золотая Орда во второй половине XIII–XIV вв. Цит. по: Трепавлов В. В. Золотая Орда // Большая российская энциклопедия. Электронная версия, 2018

Установление ордынского ига и татарские «рати» второй половины XIII века

Весной 1238 г. полчища Батыя отошли в половецкие степи. Занятые ожесточенной войной с половцами и аланами, походами на порубежные русские «грады» и подготовкой большого похода на запад, завоеватели не нападали на Северо-Восточную Русь. «И бысть то летом все тихо и мирно отъ Татаръ», — сообщает летописец. В опустошенной страшным «Батыевым погромом» Северо-Восточной Руси начинает восстанавливаться нормальная жизнь. В свои столицы возвращаются уцелевшие князья. Князь киевский и новгородский Ярослав Всеволодович, брат убитого на реке Сити великого князя Юрия, «седе на столе в Володимери», а его младшие братья Святослав и Иван — в Суздале и Стародубе. Во Владимирскую землю постепенно возвращалось разогнанное «Батыевым погромом» население. Летописцы сообщают о восстановлении городов, о новом заселении сел и деревень. Возвращение населения во Владимирское княжество происходило, по-видимому, довольно быстро, так как уже в следующем 1239 г. великий князь смог собрать значительные силы для похода на Смоленск: «Иде Смолиньску на Литву, и Литву победи, и князя ихъ ялъ, а Смольняны оурядив».

Записей о татарах в русских летописях в первые три-четыре года после нашествия нет вообще: видимо, страшный «Батыев погром» был воспринят современниками как кратковременный опустошительный набег кочевников, после которого степные завоеватели возвратились в степи и фактически исчезли из поля зрения летописцев. Русские князья в первые годы после нашествия были заняты больше восстановлением своих разгромленных княжеств и распределением княжеских столов, чем проблемой установления каких-либо отношений с ушедшими за пределы русских земель завоевателями. Межкняжеские отношения не претерпели особых изменений в результате нашествия: на владимирский великокняжеский стол сел следующий по старшинству «Всеволодович», раздав остальные города своим братьям и племянникам.

Положение изменилось, когда монголо-татары после похода в Центральную Европу снова появились в южнорусских степях. Перед русскими князьями вплотную стал вопрос об установлении каких-то отношений с завоевателями.

Видимо, полного единодушия в Северо-Восточной Руси по этому вопросу не было. Сильные и богатые города на северо-западной и западной окраинах, не подвергшиеся татарскому разгрому (Новгород, Псков, Полоцк, Минск, Витебск, Смоленск), выступали против признания зависимости от ордынских ханов. В представлении летописца XVI в. Новгород даже «отделился» тогда от «Руси», не желая признавать ордынскую власть: «въ тоя же торкая Батыева времчина отвергоша они (новгородцы. — В.К.) работнаго ига, видевше держаще державныхъ Рускихъ нестроение и мятежь, и отступиша тогда, и отделишася отъ Руси, царства Владимерскаго. Оставше бо Новгородцы отъ Батыя не воеваны и не пленены». Северозападные русские земли, почти не пострадавшие от нашествия, не только сохранили свои богатства и вооруженные силы, но даже пополнили население за счет беглецов из восточных княжеств. Это оказывало, конечно, значительное влияние на внешнеполитический курс великого князя.

Существование двух группировок — северо-западной, выступавшей против признания зависимости от Орды, и ростовской, склонявшейся к установлению мирных отношений с завоевателями, — во многом определяло политику великого владимирского князя. Эта политика в первое десятилетие после нашествия Батыя была двойственной. С одной стороны, большая часть Северо-Восточной Руси была опустошена нашествием И уже не имела сил для открытого сопротивления завоевателям, что делало неизбежным признание, хотя бы формальное, зависимости от золотоордынских ханов. Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что добровольное признание власти ордынского хана обеспечивало лично великому князю определенные преимущества в борьбе за подчинение своему влиянию других русских князей. В случае же отказа Ярослава Всеволодовича явиться в Орду великокняжеский стол мог при поддержке Батыя перейти к другому, более сговорчивому князю. С другой стороны, существование сильной оппозиции ордынской власти в Северо-Западной Руси и неоднократные обещания западной дипломатией военной помощи против монголо-татар могли пробуждать надежду при определенных условиях противостоять притязаниям завоевателей. Кроме того, великий князь не мог не считаться с антитатарскими настроениями народных масс, которые неоднократно выступали против иноземного ига.

Все это привело к тому, что великие владимирские князья после формального признания власти золотоордынских ханов пытались выступить против монголо-татарского владычества, и факт признания этой власти еще не означал в действительности установления над страной иноземного ига. Первое десятилетие после нашествия является периодом, когда иноземное иго еще только оформлялось, и в стране побеждали силы, поддерживавшие татарское владычество.

Установление отношений великого владимирского князя с Ордой плохо освещается в источниках. Суздальский летописец просто сообщает под 1243 г., что «великыи княз Ярославъ поеха в Татары к Батыеви, а сына своего Костянтина посла къ Канови. Батый же почти Ярослава великого честью, и мужи его, и отпусти и, рек ему: «Ярославе, буди ты старей всем князем в Русском языце. Ярослав же възвратися в свою землю с великою честью». Новгородская I летопись добавляет, что «князь Ярославъ позванъ цесаремъ Татарьскымъ Батыемъ, иде к нему въ Орду». Есть основания предполагать, что поездке великого князя в Орду предшествовала дипломатическая разведка, проведенная его сыном Александром Ярославичем. Новгородская IV летопись сообщает, что в 1242 г. «поиде Александръ къ Батыю царю».

Следом за великим князем потянулись в Орду «про свою отчину» другие князья. В 1244 г. ездили в Орду и вернулись «пожалованы» князья Владимир Константинович Углицкий, Борис Василькович Ростовский, Василий Всеволодович Ярославский. В 1245 г. «с честью» возвратился из ставки великого монгольского хана Константин Ярославич. Видимо, он привез формальное признание Ярослава Всеволодовича великим монгольским ханом. Лаврентьевская летопись сообщает об этих событиях: «Княз Костянтинъ Ярославичь приеха ис Татаръ от Кановичъ къ отцю своему о честью. Того ж лет Великый княз Ярославъ и с своею братею и с сыновци поеха в Татары к Батыеви»?. В Орду приезжали не только северо-восточные, но и южнорусские князья (имеются данные о пребывании в Орде черниговских князей). Никаких подробностей, которые могли бы пролить свет на причины этого «съезда» князей в Орде, летописи не сообщают. Только в Новгородской III летописи содержится запись, имеющая, как нам представляется, прямое отношение к описываемым событиям: «В лето 6754 (1246 г.) при архиепископе Спиридоне Великаго Новагорода и Пскова, великий князь Ярославъ Всеволодовичь… началъ дань давать въ Златую Орду». Вероятно, поездка русских князей в Орду была как-то связана с оформлением даннических отношений. К этому же времени относятся частичные ордынские «переписи» в некоторых южнорусских княжествах (Киевском, Черниговском).

В Северо-Восточную Русь ордынские переписчики и сборщики дани в это время еще не проникали, но можно допустить, что существовали определенные обязательства русских князей по отношению к ордынскому хану.

Из Орды великий князь Ярослав Всеволодович поехал в Монголию к великому хану и осенью 1246 г. умер, «ида от Кановичъ». В исторической литературе гибель Ярослава Всеволодовича в ставке великого монгольского хана связывается с противоречиями между Батыем и великим ханом. Так, А.Н. Насонов высказывает предположение, что великого князя, как сторонника Батыя, отравили.

Русские летописцы очень неопределенно сообщают о причинах гибели Ярослава Всеволодовича в Монголии. По существу, они приводят единственную подробность — факт «клеветы» на него со стороны некоего «Феодора Яруновича». Софийская I летопись отмечает, что Ярослав Всеволодович «обаженъ же бысть Феодоромъ Яруновичемъ царю и многы претерпевъ… представися въ Орде нужною смертию». Почти без измнения вошла эта запись и в «Степенную книгу», по сообщению которой Ярослав «завистными винами оклеветанъ бысть отъ некоего Феодора Яруновича». Кто такой «Феодор Ярунович» и какими «завистными винами» оклеветан был Ярослав — неизвестно, но сам факт «клеветы» дает основание предполагать, что дело заключалось не только в противоречиях между Батыем и великим монгольским ханом. В условиях, когда Южная Русь готовилась к борьбе с завоевателями, а в Северо-Восточной Руси еще имелись значительные силы, выступавшие против установления иноземного ига, естественно предположить, что «вины» Ярослава как-то связаны с сопротивлением монголо-татарскому владычеству. Косвенным подтверждением этого предположения являются данные Б.Я. Рамма о переговорах владимирских князей с папством относительно союза против татар. Б.Я. Рамм считает, что «серия из 7 папских посланий» в 1246 г. относится к переговорам папской курии не с Даниилом Галицким, а с владимиро-суздальскими князьями и свидетельствует «достаточно убедительно о том, что русские князья решили вступить в соглашение с папством, рассчитывая, что этим путем можно заручиться поддержкой для военного отражения новых татарских набегов». По мнению Б.Я. Рамма, переговоры с папством зашли так далеко, что в «декабре 1245 или в самом начале 1246 года» суздальским князем было направлено посольство в Лион14. Видимо, об этих переговорах стало известно монголам, что и послужило причиной гибели Ярослава Всеволодовича.

Плано Карпини писал, что монгольская «ханьша» приказала отравить князя Ярослава, чтобы завоевателям было «свободнее и окончательнее завладеть его землей». Действительно, гибель великого князя Ярослава значительно усложнила обстановку в Северо-Восточной Руси. Началась борьба за великое княжение между его сыновьями и братьями. Сначала великокняжеский стол перешел по обычаю к следующему по старшинству «Всеволодичю» — суздальскому князю Святославу, который «седе в Воладимери на столе отца своего, а сыновци свои посади по городом, яко бе имъ отецъ оурядилъ Ярославъ». Против Святослава выступили «Ярославичи» — Михаил, Андрей и Александр. Летописец сообщает, что Святослав во Владимире «седе лето едино и прогна и князь Михаиле Ярославичь». Затем в борьбу за великое княжение активно включились Александр и Андрей. По словам В.Н. Татищева, между ними началась «пря велия о великом княжении», после чего они «уложа ити во Орду», где «многу стязанию бывшу». Как сообщает летописец, в 1247 г. «поеха Андреи княз Ярославич в Татары к Батыеви, и Олександръ княз поеха по брате же к Батыеви». Однако Батый не стал сам решать спор между братьями и «посла ю к Каневичем», в Монголию.

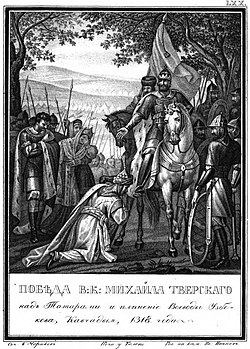

Между тем в Северо-Восточной Руси продолжались усобицы. Михаил Ярославич, захвативший великокняжеский стол, был убит в 1248 г. в войне с литовцами («оубьенъ быс Михаиле Ярославич от поганыя Литвы»), и на владимирский великокняжеский «стол» снова сел Святослав Всеволодович. Он княжил до 1249 г., до возвращения из Монголии «Ярославичей».

Решением великого монгольского хана владимирский стол в обход своего старшего брата получил Андрей Ярославич. Причину этого, как правильно указывает А.Н. Насонов, следует искать в обострившихся отношениях между Батыем и великим монгольским ханом. Видимо, князя Александра, первым из русских князей приехавшего в Орду, считали в ставке великого хана сторонником Батыя и поэтому предпочли отдать великое княжение Андрею. Лаврентьевская летопись сообщает под 1249 г.: «Приеха Олександръ и Андреи от Кановичь, и приказаша Олександрови Кыевъ и всю Руськую землю, а Андреи седе в Володимери на столе». Решение великого хана отдать владимирский стол Андрею Ярославичу в обход его старшего брата послужило в дальнейшем источником больших осложнений.

Андрей Ярославич, получивший владимирский великокняжеский стол непосредственно от великого монгольского хана, вел себя довольно независимо по отношению к Орде: за время его великого княжения (1249—1252) летописи не отмечают поездок князей в Орду, не говорят о посылке «даров» хану; «дани и выходы», по свидетельству В.Н. Татищева, платились «не сполна».

Даниил Галицкий

Вначале 50-х гг., когда Андрей Ярославич укрепился на великокняжеском столе, им была сделана попытка оказать открытое сопротивление Орде. Для борьбы с татарами Андрей Ярославич старался заключить союз с Южной Русью, с сильнейшим южнорусским князем Даниилом Романовичем Галицким. Косвенные данные о складывании в начале 50-х гг. XIII в. этого союза имеются в летописях. Прежде всего очень симптоматична поездка по северо-восточным русским княжествам митрополита Кирилла в 1250 г. Митрополит Кирилл был прямым ставленником князя Даниила Романовича, долгое время служил у него «печатником», выполняя многочисленные дипломатические поручения, и его поездка по Северо-Восточной Руси была, конечно, не случайной. Лаврентьевская летопись ограничивается краткой записью: «Тое же осени приеха митрополитъ Кирил на Суждальскую землю». Более подробно говорит о поездке митрополита Кирилла Никоновская летопись: митрополит «иде изъ Киева въ Черниговъ, таже прииде въ Рязань, таже прииде въ Суз далекую землю, и сретоша его князи и бояре съ великою честию». Митрополит Кирилл, таким образом, объехал столицы наиболее сильных северо-восточных княжеств.

В прямую связь с поездкой митрополита Кирилла по Северо-Восточной Руси можно поставить заключение брака между великим владимирским князем Андреем Ярославичем и дочерью Даниила Галицкого, что было, вероятно, внешним проявлением складывавшегося союза между двумя сильнейшими русскими князьями. Лаврентьевская летопись сообщает, что в 1251 г. «оженися княз Ярославичь Андреи Даниловною Романовича и венча и митрополитъ в Володимери». Сделана была, видимо, попытка привлечь к союзу и сидевшего в Новгороде Александра Ярославича: в 1251 г. митрополит Кирилл «прииде въ Новъгородъ». К тому же времени относится появление в Новгороде папских послов к Александру, которых летописец обвиняет в желании склонить Русь к «латинству». Однако привлечь Александра к антитатарскому выступлению не удалось.

Союз великого князя Андрея Владимирского с Даниилом Галицким, т.е. фактически союз Северо-Восточной и Южной Руси, отличался явной антитатарской направленностью. К. Маркс пишет в своих «Хронологических выписках», что «Андрей пытался противиться монголам». В летописях имеются прямые указания на враждебное отношение великого князя Андрея к татарам и его нежелание подчиниться власти ордынского хана. Даже Лаврентьевская летопись, в целом отрицательно относившаяся к попытке Андрея Ярославича оказать сопротивление татарам, отмечает, что он предпочел «с своими бояры бегати, нежели царемъ служити». Автор Никоновской летописи вкладывает в уста великого князя Андрея Ярославича гордые слова о том, что «лутчи ми есть бежати в чюжюю землю, неже дружитися и служили Татаромъ».

Готовясь к открытой борьбе с татарами, великий князь Андрей Ярославич мог опереться прежде всего на северо-западные русские земли, которые не подвергались татарскому погрому и не попали еще в орбиту ордынской политики. На стороне Андрея активно выступил тверской князь Ярослав Ярославич (его «княгиня» и дети находились в войске князя Андрея во время битвы с татарами под Переяславлем). Можно предположить, что великому князю сочувствовало население Пскова и Ладоги. В 1253 г., когда союзник Андрея князь Ярослав Тверской «выбежал» из «Низовьской земли», псковичи «посадиша его въ Плескове». Не менее радушный прием встретил князь Ярослав Тверской и в Ладоге, где «почтиша и ладожане». Колеблющуюся позицию в событиях начала 50-х гг. занимал Новгород. Новгородцы в 1252 г. отказались принять бежавшего от татар князя Андрея, однако в 1255 г. они сами призвали его бывшего союзника Ярослава Тверского. Наиболее сильным союзником великого князя Андрея Ярославича был, конечно, князь Даниил Романович Галицкий, который успешно подавлял оппозиционные выступления галицко-волынских феодалов и готовился к войне с Ордой: строил новые крепости, набирал полки, вел активные переговоры с папой и венгерским королем Белой IV о совместной борьбе с татарами.

В целом в начале 50-х гг. XIII в. на Руси сложилась довольно сильная антитатарская группировка, готовая оказать сопротивление завоевателям.

Необходимо отметить, что выступление великого князя Андрея Ярославича против установления монголо-татарского ига имело под собой кое-какие реальные основания. Конечно, Северо-Восточная Русь была опустошена нашествием, но за 14 лет, прошедших со времени «Батыева погрома», разогнанное население в основном вернулось, восстанавливались города, укреплялся государственный аппарат, заново создавались вооруженные силы. Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что обширные районы Руси не подвергались татарскому разгрому: северо-западные и западные земли (Новгород, Псков, Полоцк, Витебск, Смоленск), Северная Русь (Белоозеро, Вологда, Устюг Великий), частично — города Ростовской земли. В начале 50-х годов оформляется союз с Южной Русью, которая сумела быстро оправиться от нашествия и восстановить способность к сопротивлению.

Великий князь владимирский Андрей Ярославович. Художник В. Верещагин

С другой стороны, монголо-татары располагали в начале 50-х гг. меньшими силами, чем перед походом Батыя. Это было уже не объединенное войско монгольской империи, как в 1237—1240 гг., а только военные силы Золотой Орды, значительно ослабленные героическим сопротивлением русского народа и продолжительным походом в Центральную и Южную Европу. К тому же внимание ханов Золотой Орды в рассматриваемый период было в значительной степени отвлечено на Восток, где происходила ожесточенная борьба за монгольский императорский престол. Два улуса — Джучи и Тулуя — объединились для борьбы с родами Угедея и Чагатая и только к 1251 г. добились решительного перевеса над своими соперниками. Батый, принимавший активное участие в этой борьбе, значительно расширил свои владения на восток и юго-восток и продвинулся до Семиречья, захватив Мавераннахр. Войска улуса Джучи принимали участие в завоевании Ирана и в войнах на Северном Кавказе, где татарам продолжали оказывать упорное сопротивление аланы. Отвлечение значительных татарских сил на восток и юг создавало дополнительные трудности в организации большого похода на Русь, который был необходим в случае открытого выступления антитатарской группировки князей. И, наконец, самое главное — нашествие Батыя не сломило русского народа, не подавило его волю к борьбе.

Однако политика великого князя Андрея Ярославича, направленная на организацию сопротивления татарам, столкнулась с внешнеполитическим курсом Александра Ярославича, который считал необходимым поддерживать мирные отношения с Ордой для восстановления сил русских князей и предотвращения новых татарских походов. Князя Александра Ярославича поддерживала значительная часть русских феодалов, духовных и светских. Страшный «Батыев погром» сопровождался массовым избиением представителей феодального класса и утратой накопленных богатств. «Политическая буря», вызванная нашествием, расшатала государственный аппарат русских княжеств, разорила феодальное хозяйство. Недаром новый великий князь Ярослав Всеволодович, вернувшись в разоренную татарами Владимирскую землю, прежде всего принял меры к восстановлению феодального управления и суда («поча ряды рядити» и «судити людемъ»). Предотвратить новые татарские вторжения можно было нормализацией отношений с Ордой, т.е. признанием ее власти. В этих условиях русские феодалы пошли на определенный компромисс с монголо-татарскими завоевателями, признав верховную власть хана и пожертвовав в пользу монголо-татарских феодалов часть феодальной ренты (в форме «ордынского выхода»). Взамен русские князья получали известные гарантии от повторения нашествия и сохраняли свои «столы» и власть. Сохранив господствующее положение и аппарат власти, феодалы могли переложить на плечи народных масс основную тяжесть иноземного ига (как это и произошло впоследствии). Кроме того, в условиях феодальной раздробленности и княжеских усобиц признание верховной власти хана обеспечивало князьям определенные преимущества в борьбе за княжеские «столы»: князья, выступавшие против власти хана, рисковали лишиться своих княжений, которые переходили при помощи татар к более «дальновидным» соперникам. Ордынские ханы, в свою очередь, были заинтересованы в соглашении с местными князьями, так как получали в лице местной княжеской администрации дополнительное орудие для поддержания своего владычества над народными массами. Политика соглашения с местными феодалами при условии признания верховной власти хана и уплаты дани была обычной в политической практике монголо-татар.

Великий князь Александр Ярославович Невский. Художник П. Корин

Политику соглашения с завоевателями поддерживала православная церковь. Кроме причин, общих для всего класса феодалов, на позицию церковников оказывала большое влияние обычная для монголов политика привлечения на свою сторону местного духовенства путем полной веротерпимости, тарханов, освобождения от дани и т.д. Не менее важным для объяснения позиции православной церкви по отношению к ордынским ханам представляется то обстоятельство, что церковники очень подозрительно следили за переговорами антитатарской группировки князей с папской курией, видя в союзе с католическими государствами реальную угрозу своим доходам и привилегированному положению. На эту сторону политики русской церкви правильно обращает внимание В.Т. Пашуто, который пишет, что «русская церковь предпочитала видеть на Руси татарское иго, от которого ее доходы не страдали, чем допустить представителей католической церкви забирать свои исконные доходы». Церковь не только поддерживала политику феодалов, направленную на установление мирных отношений с татарами, но и идеологически обосновывала власть ордынского хана над русскими землями, провозглашая ее божественное происхождение. Именно такую трактовку татарской власти содержит известное «Житие Михаила Черниговского», церковный автор которого вкладывает в уста «святого мученика» князя Михаила такие слова: «Тобе цесарю, кланяюся, понеже ти богъ поруцелъ царство света сего».

Наконец, нельзя не учитывать и того обстоятельства, что силы, выступавшие за мирные отношения с татарами, возглавлялись таким популярные князем, как Александр Ярославич Невский. В борьбе против Андрея Ярославича, которого легко можно было обвинить в «измене» хану, для Александра открывалась единственная возможность вернуть принадлежавший ему по старшинству великокняжеский стол. Если Андрей Ярославич опирался на антитатарские силы, то Александр, естественно, мог отнять у него великокняжеский стол только при помощи Орды.

Необходимо отметить, впрочем, что в привлечении «поганых» к междоусобной борьбе князей не было для того времени ничего исключительного, ничего противоречащего феодальной этике и обычной практике межкняжеских отношений.

В результате силы Северо-Восточной Руси перед «Неврюевой ратью» оказались раздробленными. Значительная часть феодалов, духовных и светских, не поддержала попытку великого князя открыто выступить против Орды, что предопределило неудачу этого выступления. Ордынский хан был недоволен слишком самостоятельной политикой великого князя Андрея Ярославича. На великоханском престоле в Монголии в это время уже сидел Монкэ, ставленник Батыя, и центральномонгольская администрация, ранее способствовавшая утверждению Андрея на великом княжении, больше не поддерживала его. Поэтому, когда Александр Ярославич в 1252 г. приехал в Орду «искать» великое княжение, ему был оказан самый благосклонный прием. Против великого князя Андрея была направлена сильная монголо-татарская «рать» царевича Неврюя.

Летописцы, весьма осторожно сообщавшие об этих событиях, все же связывают «Неврюеву рать» с поездкой Александра Ярославича в Орду. Так, в Лаврентьевской летописи непосредственно перед сообщением о бегстве князя Андрея записано, что «иде Олександръ князь Новгородьскыи Ярославич в Татары и отпустиша и с честию великою, давше ему стареишиньство во всей братьи его». Летописцы указывают и на цель «Неврюевой рати» — прогнать неугодного Орде великого князя Андрея.

Интересные подробности сообщает В.Н. Татищев. По его данным, в 1252 г. «иде князь великий Александр Ярославич во Орду к хану Сартаку, Батыеву сыну, и прият его хан с частию. И жаловася Александр на брата своего великого князя Андрея, яко сольстив хана, взя великое княжение над ним, яко старейшим, и грады отческие ему поймал, и выходы и тамги хану платит не сполна. Хан же разгневася на Андрея и повел е Неврюи салтану итти на Андрея». Видимо, у князя Андрея Ярославича были все основания горестно упрекать своего старшего брата: «Господи! что есть доколе нам межь собою бранитися и наводити другъ на друга Татаръ».

Хан Сартак

Сильное татарское войско во главе с Неврюем двинулось в 1252 г. против непокорного великого князя. Андрей Ярославич пытался организовать сопротивление. Софийская I летопись сообщает, что татары «подъ Владимеремъ бродиша Клязму», «поидоша къ граду Переяславлю таящеся», и под Переяславлем «срете ихъ великыи князь Андрей съ своими полкы, и сразишася обои полци, и бысть сеча велика». Великокняжеское войско, к которому пришли на помощь только тверские дружины с воеводой Жирославом, после ожесточенной битвы «погаными побежедени быша». Ни один из князей ростовской группировки в битве не участвовал; о них в связи с этими событиями летописи вообще умалчивают. Кроме Переяславского княжества, ставшего ареной битвы и преследования разбитых полков великого князя, татарская рать разгромила только Суздаль, «отчину» Андрея.

«Неврюева рать» сыграла значительную роль в установлении монголо-татарского ига над Северо-Восточной Русью: она принесла окончательную победу князьям, которые стояли за примирение с завоевателями, за подчинение власти ордынского хана (конечно, обеспечив при этом свои собственные интересы).

Поражение антитатарской группировки привело к тому, что в течение длительного периода (по существу, вплоть до возвышения Москвы) ни одно из северо-восточных русских княжеств уже не могло стать организационным центром для борьбы с завоевателями. По мнению С.В. Юшкова, это послужило основной причиной отделения от Владимиро-Суздальской Руси, завоеванной монголо-татарами, русских земель на западной окраине (Полоцка, Смоленска, Витебска и др.). Переход этих земель к Литве объективно означал избавление от монголо-татарского ига. Можно проследить некоторое совпадение внешнеполитических интересов Литвы и русских княжеств после нашествия Батыя (совместная борьба с монголо-татарами, а также немцами и шведами), что облегчило их присоединение к Литовскому государству. «Дело шло, стало быть, о перемене политического верховенства, о перемене господства монголо-татарского хана на господство Литовского великого князя». Второе было гораздо легче, так как между литовским великим князем и русскими князьями сложились не отношения господства и подчинения, а отношения «сюзеренитета — вассалитета». Политический и правовой режим русских земель в составе Литовского государства мало изменился. В результате, по мнению С.В. Юшкова, переход русских земель из-под власти Золотой Орды к Литве «был интересен и для правящей верхушки той или иной русской земли, и для всей массы населения».

2

После бегства великого князя Андрея от «Неврюевой рати» во Владимир вернулся из Орды Александр Ярославич, получивший от хана ярлык на великое княжение. «Приде Олександръ, княз великыи ис Татар в град Володимерь… и посадиша и на столе отца его Ярослава».

При Александре Ярославиче усилившаяся великокняжеская власть предприняла ряд шагов к объединению Северо-Восточной Руси, к подавлению сепаратистских выступлений отдельных феодальных центров. Великому князю удалось добиться известных успехов в этом направлении, однако подходить к оценке результатов объединительной политики Александра Ярославича, как нам представляется, следует с большой осторожностью из-за ее внутренней противоречивости. Его деятельность проходила совсем в иных исторических условиях, чем объединительная политика Всеволода III Большое гнездо или Юрия Всеволодовича. Монголо-татарское нашествие в значительной степени разрушило объективные предпосылки объединения русских земель. Монголо-татары разгромили русские города, являвшиеся потенциальными центрами объединения и опорой великокняжеской власти, нарушили те минимальные экономические связи между отдельными феодальными центрами, которые были необходимым условием для объединения. Процесс объединения русских земель был, таким образом, насильственно прерван страшным татарским погромом, и деятельность Александра Ярославича, при большом сходстве внешних ее проявлений с объединительной деятельностью владимирских князей домонгольского времени, имела, на наш взгляд, принципиально иное содержание. Разгромив своих соперников и признав зависимость от ордынского хана, Александр Ярославич начал распространять свою власть на остальные русские земли (Тверь, Новгород, Псков). Независимо от его намерений подчинение этих земель великокняжеской власти во второй половине XIII в. объективно означало распространение на них власти ордынского хана, и борьба Новгорода, Пскова, Твери против подчинения владимирской великокняжеской администрации (проводившей политику поддержки татар) была фактически борьбой против установления иноземного ига. В этих условиях происходит перегруппировка классовых сил на окраинах, куда не доходили завоеватели и куда несла иго владимирская великокняжеская администрация: уже не боярство, а народные массы, «черные люди», выступают против великого князя.

Например, восстание 1255 г. в Новгороде. Новгородцы выгнали сына великого князя, Василия Александровича, и призвали из Пскова Ярослава Ярославича Тверского, известного как противника подчинения татарам. Новгородская I летопись довольно подробно описывает события восстания 1255 г.: «Выведоша новгородьци из Пльскова Ярослава Ярославича и посад иша его на столе, а Василья выгнаша вонъ». Александр Ярославич немедленно «поиде ратью к Новугороду». При приближении «Низовских полков» князь Ярослав Ярославич «побеглъ» из города, а в Новгороде начались столкновения бояр и «менших людей». На примере новгородского восстания 1255 г. уже довольно явственно прослеживается, какие слои населения поддерживали претензии великого князя, а какие выступали против него. Летописец достаточно четко разграничивает позиции различных социальных групп во время восстания: «Целоваша святую Богородицю меншии, како стати всемъ, любо животъ, любо смерть за правду новгородьскую, за свою отчину», и, наоборот, «бысть въ вятшихъ светъ золъ, како побеги меншии, а князя въвести по своей воли…». Столкновение этих групп проявляется и в ходе восстания. Представитель «вятших» Михалко при приближении полков великого князя перебежал к нему со своей дружиной («побежа Михалко из города к святому Георгию, како быто ему своимь полкомь уразити нашю сторону и измясти люди»). Об этом «уведавше черный люди, погнаша по немъ, и хотеша на дворъ его». Новгородский летописец отмечает союз в этих событиях новгородского боярства, «вятших людей», с великим князем, называя «вятших» клятвопреступниками, изменниками новгородскому делу. «Черные люди» говорят в ответ на требования великого князя выдать посадника Онанья: «князь нашь тако сдумалъ с нашими крестопреступници».

Великому князю не сразу удалось подавить выступление новгородских «черных людей». Летописец сообщает, что «стоя всь полк по 3 дни за свою правду», и только после обещания Александра Ярославича — «вам гнев отдам», новгородцы впустили его в город. После подавления восстания влияние великого князя в Новгороде усилилось. Посадник Онанья, выступавший вместе с «черными людми» против великого князя, «лишися посадничьства», и Александр Ярославич «даша посадничьстве Михалку Степановичю», своему стороннику.

Ко времени великого княжения Александра Ярославича относится такое крупнейшее политическое мероприятие, как проведение татарской переписи русских земель.

Проведению татарской переписи в Северо-Восточной Руси предшествовала оживленная дипломатическая подготовка. В 1256 г. к новому правителю Золотой Орды Улавчею великим князем были посланы «дары», которые повез старейший из ростовских князей — Борис Василькович. Зимой 1257 г. «поехаша в Татары» наиболее влиятельные русские князья: великий князь Александр Ярославич, Борис Василькович Ростовский и вернувшийся на суздальский «стол» Андрей Ярославич. Видимо, во время этой поездки и был решен вопрос о проведении в Северо-Восточной Руси татарской переписи.

Татарская перепись 1257—1259 гг. явилась важной вехой в оформлении монголо-татарского владычества над феодальными русскими княжествами, в известной степени завершая процесс установления ига. До переписи власть ордынских ханов над Северо-Восточной Русью не приобрела каких-то определенных форм. Сначала усобица между сыновьями Ярослава Всеволодовича за владимирский стол значительно ослабила великокняжескую власть, на которую стремились опереться татары в организации властвования. Затем в конце 40-х — начале 50-х гг. складывается союз между Даниилом Галицким и Андреем Владимирским, направленный против татарского владычества. Наконец, после разгрома антитатарской группировки, в первые годы великого княжения Александра Ярославича, великокняжеская администрация была недостаточно сильна, чтобы преодолеть сопротивление установлению ига со стороны отдельных феодальных центров.

Александр Невский, молящийся об избавлении Отечества. Художник П. Басин

Центральномонгольская администрация начала проведение общей, генеральной переписи всех покоренных монголами стран в начале 50-х гг. Эта перепись проводилась чиновниками, присылавшимися из Монголии, и имела целью создать единую податную систему на всей территории Монгольской империи. В 1252 г. была проведена монгольская перепись в Китае, в 1254 г. — в Армении. Для переписи русских земель еще в 1253 г. был послан из Центральной Монголии Бецик-Берке, но сопротивление русского народа не позволило тогда провести «число». Это было сделано только тогда, когда была разгромлена антитатарская группировка северо-восточных русских князей во главе с великим князем Андреем Ярославичем, покорена Южная Русь и усилившаяся великокняжеская власть могла обеспечить проведение переписи и безопасность переписчиков и сборщиков дани.

События татарской переписи особенно ярко показывают отношение к иноземному игу различных классов русского общества: перепись проходила при прямом содействии русских феодалов и активном сопротивлении народных масс.

Суздальский летописец сообщает о татарской переписи 1257 г. очень кратко: «Приехаша численици, исщетоша всю землю Суждальскую и Рязаньскую и Мюромьскую и ставиша десятники и сотники и тысячники и темники, и идоша в Ворду, толико не чтоша игуменовъ, черньцовъ, поповъ кридошанъ, кто зрить на св. Богородицю и на владыку». В условиях значительной самостоятельности русских княжеств по отношению к Орде и отсутствия на их территории татарских войск участие княжеской администрации в проведении переписи представляется неизбежным. Отсутствие в летописях записей о каких-либо выступлениях против ордынских «численицев» в Суздальской земле в известной степени подтверждает это предположение.

Если в отношении суздальских, муромских и рязанских земель можно только предполагать активное содействие княжеской власти татарским «численицам», то относительно Новгорода, где великокняжеская администрация была слабее, участие великого князя в проведении татарской переписи подтверждается прямыми свидетельствами источников. Летописный рассказ Новгородской I летописи о событиях 1257—1259 гг. в Новгороде — яркий обличительный документ, показывающий прямое сотрудничество великого князя и новгородского боярства с иноземными завоевателями и упорное сопротивление народных масс установлению ига.

Известия о татарской переписи вызвали взрыв возмущения в Новгороде. Новгородский летописец сообщает под 1257 г.: «Приде весть изъ Руси зла, яко хотятъ Татарове тамгы и десятины на Новегороде; и сметошася люди чересъ все лето». Выступление новгородцев было направлено непосредственно против великокняжеской администрации: посадник Михалка, ставленник великого князя, был убит («на зиму убиша Михалка посадника новгородци»). Восставшим, видимо, сочувствовал и сын великого князя Василий Ярославич, который при приближении владимирских полков бежал в Псков. С самого начала событий прослеживается прямое участие в переписи великого князя Александра Ярославича и других северовосточных князей. Когда в Новгород «приехаша послы татарьскыи съ Олександром», великий князь жестоко расправился с недовольными. Он «выгна сына своего изъ Пльскова и посла в Низ», а «дружину его казни, овому носа урезаша, а иному очи выимаша, кто Василья на зло повелъ». По свидетельству Никоновской летописи, в Новгород вместе с татарами для «счисления» приехала целая «экспедиция» низовских князей: «Приехаша численици изъ Татаръ въ Володимерь, и поехаша численицы Ардинскиа, и князь велики Александръ Ярославичь Владимерский, и Андрей Ярославичь Суздалский, и князь Борисъ Василковичь Ростовский счести Новгородцкиа земли». Очень интересные данные об участии русских князей в татарской переписи приводит В.Н. Татищев: «Приехаша численицы ис Татар в Володимер и поехаша численицы ординскии в Новград, и князь великий посла от себя мужи для числения (курсив мой. — В.К.). Князь же Василий Александрович, послушав злых советник новгородцев, и безчествоваша численики. Они же з гневом великим, пришед к великому князю Александру», после чего Александр Ярославич «созва братию» и «поидоша сами с численики князь великий Александр Ярославич владимерский, и Андрей Ярославич суздальский, и князь Борис Василькович ростовский счести Новогородские земли». По прибытии в Новгород великий князь жестокими казнями новгородцев «численников татарских укроти и умири».

Однако несмотря на расправу с недовольными и прямое содействие великокняжеской администрации, провести в 1257 г. перепись в Новгороде не удалось. Новгородский летописец замечает по этому поводу, что «почаша просити послы десятины, тамгы, и не яшася Новгородьци по то, даша дары цесареви и отпустиша я с миромь». Видимо, великий князь не располагал еще достаточными силами, чтобы принудить новгородцев к переписи.

Только через год новгородцы дали согласие на проведение переписи. Новгородская I летопись Старшего извода сообщает под 1259 г., что в город «приеха Михаиле Пинещиничь из Низу со лживымъ посольствомь, река тако: «аже не иметеся по число, то уже полкы на Низовьской земли», и яшася новгородци по число». В исторической литературе высказывалось предположение, что в данном случае речь шла о «татарских полках», собиравшихся для похода на Новгород. Однако никаких оснований считать «полкы на Низовьской земли» татарскими нет. Летописцы очень тщательно фиксируют участие татар в усобицах и, конечно, сосредоточение татарских полков в «низовских землях» для наступления на Новгород не могло остаться ими незамеченным; между тем никаких намеков на присутствие в это время татарских отрядов на Руси в летописях нет. Более вероятным представляется, что великий князь сосредоточил для похода на непокорный Новгород русские «низовские» полки (владимирские, ростовские, суздальские), и новгородцы согласились на проведение переписи под угрозой великокняжеского войска.

Немедленно после согласия новгородцев на «число» в Новгород снова поехали татарские послы «Беркаи и Касачикъ… и инехъ много». Татарских послов опять сопровождал великий князь Александр Ярославич. Татары при проведении переписи допускали всяческие насилия и незаконные поборы («много зла учиниша, беруче туску оканьным Татаромъ»), и опять «бысть мятежь вепикъ в Новегороде». Великий князь Александр Ярославич выступил в поддержку татарских послов; «Нача оканьныи боятися смерти, рече Олександру: «дай намъ сторожи, ать не избьють нас». И повеле князь стережи их сыну посадничи) и всемъ детемъ боярьскымъ по ночемъ».

Как и во время прошлых новгородских «мятежей», против великого князя и приехавших с ним татар активно выступили «черные люди». «Чернь не хотеша дати числа, — сообщает летописец, — но реша: умремъ честно за святую Софью и за ломы ангельскыя». Новгородское боярство, «вятшие люди», наоборот, открыто поддержали великого князя («вятшии велятся яти меншимъ по числу»). Противоречия между «меншими» и «вятшими» достигли, вероятно, большой остроты, так как новгородский летописец неоднократно подчеркивает при описании событий 1259 г., что в Новгороде «бысть мятежь великъ», «тогда издвоишася люди», «отвориша супоръ». О борьбе народных масс и боярства в Новгороде во время переписи сообщают и другие летописи. Воскресенская летопись прямо указывает, что «болшии веляху меншимъ ятися по число, а они не хотеху». О том же пишет Вологодско-Пермская летопись; «Раздвоишася людие, хто доброй, тот за Святую Софею, а хто не хощеть. И перемогоша бояре чернь, и яшася под число, творяху бо себя бояре легко, а меншим зло». При активной поддержке новгородского боярства великому князю удалось сломить сопротивление «черни» Новгорода, «и бысть заутра, съеха князь с Городища и оканьнии Татарове с нимъ.., и почаша ездити оканьнии по улицамъ пищюче домы христьяньскыя, и отъехаша оканьнии, взямше число».

Таким образом, в событиях переписи 1257—1259 гг. в Новгороде наблюдается картина тесного сотрудничества великокняжеской администрации и лично великого князя Александра Ярославича с татарскими «послами» и «численцами». Не случайно К. Маркс в «Хронологических выписках» после записи о покорении монголами Южной Руси отмечает: «Александр Невский сам взялся за дело, чтобы ввести новое обложение также и в своей земле». Княжеские феодальные дружины были силой, на которую опирались немногочисленные татарские «численцы» при проведении переписи русских земель. Княжескую политику сотрудничества с татарами активно поддержало боярство, стремившееся переложить на плечи народа все тяготы иноземного ига («творяху бо себе бояре легко, а меньшим зло»). Светским феодалам в проведении переписи помогало русское духовенство. Освобожденные ордынскими ханами от всяких повинностей и даней, русские церковники заняли примирительную позицию по отношению к переписи. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что летописные известия о «числе» (в значительной степени отражавшие позицию церковников) вполне лояльны по отношению к татарам и нигде не квалифицировали перепись как «зло хрестьяном». Только народные массы выступили против переписи, усиливавшей иго, но их выступления были подавлены татарскими и русскими феодалами.

Однако борьба народных масс Северо-Восточной Руси против установления монголо-татарского ига не прошла бесследно. Именно активное сопротивление народных масс явилось основной причиной того, что русские княжества пользовались по отношению к Орде гораздо большей самостоятельностью, чем другие покоренные татарами страны. В Новгороде, где борьба народных масс против иноземного ига была наиболее упорной, с самого начала не было ни татарских баскаков, ни «бесермен», и новгородцы сами собирали дань для отсылки в Орду. Именно сопротивление народных масс привело к тому, что в Северо-Восточной Руси не сложилось монголо-татарской администрации, которая могла бы непосредственно осуществлять над русским народом иноземную власть. Утвердившийся в исторической литературе тезис о существовании в Северо-Восточной Руси «военно-политической баскаческой организации» монгольских феодалов с развитой сетью вооруженных «баскаческих отрядов» вызывает в связи с этим сомнения.

3

Вопрос о «баскаческой организации» в Северо-Восточной Руси является составной частью большой проблемы о характере монголо-татарского ига. В оценке взаимоотношений русских княжеств с Ордой в исторической литературе имеется определенное противоречие: с одной стороны, указывается, что Русь не была простым «улусом» Орды и не входила непосредственно в ее состав, «русские феодальные княжества стали в вассальные отношения к хану»; с другой стороны, признается существование в Северо-Восточной Руси какой-то «военно-политической баскаческой организации», целой сети «баскаческих отрядов», которыми руководила «монгольская военно-феодальная аристократия». Тезис о существовании в Северо-Восточной Руси «военно-политической баскаческой организации» монгольских феодалов, принятый советской историографией, был выдвинут в 1940 г. А.Н. Насоновым в его исследовании по истории татарской политики на Руси.

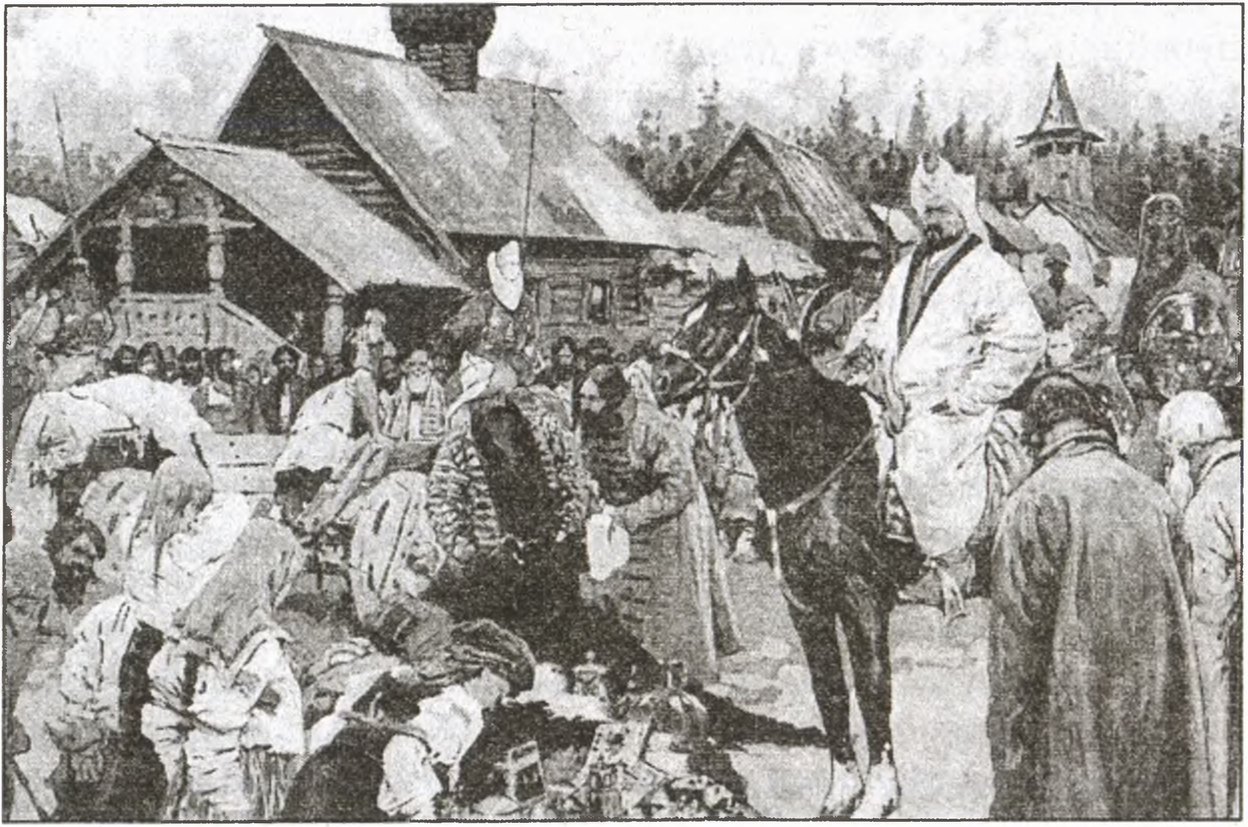

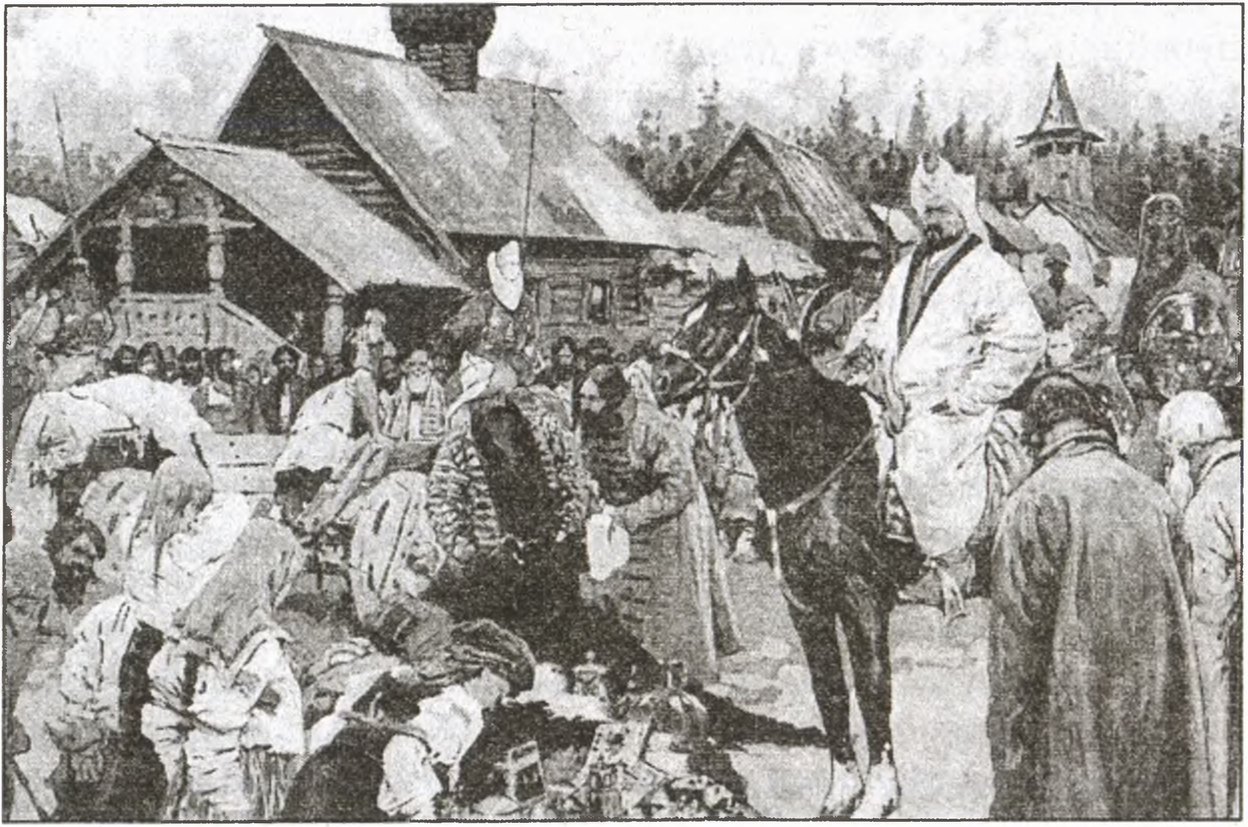

Баскаки. Художник С. Иванов

Создание в Северо-Восточной Руси «баскаческой организации» А.Н. Насонов выводит прежде всего из известного летописного известия о переписи 1257 г., когда «приехаша численици, исщетоша всю землю Суждальскую и Рязаньскую и Мюромьскую и ставиша десятники и сотники и тысячники и темники». В этих «десятниках», «сотниках», «тысячниках» и «темниках» А.Н. Насонов видел «лиц командного состава» из «собственно татар и монголов», которые вместе с численниками пришли на Русь.

Такое толкование летописного текста о переписи 1257 г. представляется очень спорным. Во-первых, ни Лаврентьевская летопись (на которую ссылается А.Н. Насонов), ни другие списки не дают никаких указаний на то, что «десятники», «сотники», «тысячники» и «темники» пришли вместе с численниками, т.е. могли быть из «собственно татар и монголов». Во-вторых, нет никаких оснований считать этих лиц «командным составом» каких-то военных формирований. Более вероятным представляется, что назначение «десятников», «сотников» и т.д. связано с проходившей переписью; именно так рассматривает этот вопрос М.Н. Тихомиров: «Была создана организация взимания податей по десяткам, сотням, тысячам и тьмам (десяткам тысяч)». Точка зрения М.Н. Тихомирова представляется более обоснованной, так как в источниках имеются указания на «тьму» монгольского времени как на определенную податную единицу. В письме крымского хана Менгли-Гирея к «Жигмонту Литовскому» упоминаются со ссылкой на «старые пожалования» «Черниговская тьма со всими выходы и даньми», «Курская тьма з выходы и даньми», «Сараева тьма» в качестве податных единиц.

На основании летописного текста о «десятниках», «сотниках», «тысячниках» и «темниках» А.Н. Насонов утверждает, что «с уходом численников на Руси были сформированы (набраны) особые отряды, частью местного населения, с пришлым командным составом, которые поступали в распоряжение баскаков». «Прямые следы пребывания на Руси таких отрядов (составленных из туземного населения)» А.Н. Насонов видит в известном «летописном рассказе о баскаке Ахмате».

Между тем анализ летописных известий об «ахматовых слободах» не дает никаких оснований для подобного вывода. «Ахматовы слободы» по летописным известиям представляются не местами стоянки вооруженных «баскаческих отрядов», а торгово-ремесленными поселениями, куда сбегалось население под защиту баскака. Никоновская летопись прямо отмечает, что «быша тамо торгы и мастеры всякиа, и быша те велики две слободы якоже грады великиа».

В «двух бесерменах», которые вместе с тремя десятками «Руси» ехали из одной слободы в другую и были перебиты Липецким князем Святославом, тоже трудно увидеть «баскаческий отряд» и «монгольских военачальников». Более того, сами «Ахматовы слободы» были созданы незаконно и, видимо, в нарушение обычных норм отношений баскаков и местных князей. Князь Олег Рыльский «иде въ Орду о томъ с жалобою ко царю Телебузе.., царь же Телебуга, давъ приставы князю Олгу, река: «что будетъ вашихъ людей въ слободахъ техъ, те люди выведите во свою область, а слободы те разгонита», — более чем странное отношение хана к «баскаческому отряду»!

Последний довод, который выдвигает А.Н. Насонов в качестве доказательства существования на Руси «военно-политической баскаческой организации» и «баскаческих отрядов», заключается в том, что «в пределах б. Европейской России мы встречаем целый ряд поселений с названиями: Баскаки, Баскаково, Баскачи и т.п.», и «может быть, происхождение части этих названий связано с местопребыванием или деятельностью баскаческих отрядов или баскаков». На наш взгляд, существование на территории Северо-Восточной Руси населенных пунктов с названиями Баскаки, Баскаково, Баскачи и т.п. не дает оснований считать их местом стоянки «баскаческих отрядов». Гораздо более вероятным представляется предположение, что появление этих названий связано с землевладением монгольских феодалов на Руси, факты которого отмечались в исторической литературе. Баскаки, постоянно проживавшие в русских городах, могли получать от князей определенные земельные пожалования. А. Юшковым опубликована любопытная жалованная грамота рязанского князя Олега Ингваровича «Ивану Шаину» на земли по реке Прони (1257): «бысть он посажен от Батыя на Чернигове владетелем, и аз, князь велики, ведая его, Ивана Шаина, породы ханска и воина добра, велел есте ему отвести поле по реке Прони». Этот документ, по нашему мнению, может пролить свет на причины появления многих «Баскаковок». В другом документе докончании великого князя Дмитрия Ивановича с великим князем рязанским Олегом Ивановичем (1382) — прямо говорится о землях «на рязанской стороне», которыми «баскаки ведали». О землевладении «ордынских вельмож» в ростовских землях имеются сведения в «Повести о св. Петре, царевиче Ордынском». Появление большого количества «баскаковок» в ярославских и ростовских землях связано с тем, что ярославские и ростовские князья были постоянными «служебниками» хана и, видимо, больше привлекали в свои земли «ордынских вельмож».

Таким образом, аргументы А.Н. Насонова в лучшем случае допускают двойственное толкование и не обосновывают в достаточной степени тезис о существовании в Северо-Восточной Руси «военно-политической баскаческой организации» монгольских феодалов.

Русские летописи, неоднократно упоминавшие о баскаках, ничего не говорят о существовании каких-либо «баскаческих отрядов». Даже в летописных рассказах об антитатарских городских восстаниях второй половины XIII — начала XIV в. нет упоминаний ни о баскаках, ни об их военных отрядах. Это неслучайно: если в обычное время «баскаческие отряды» и не отмечались летописцами, то во время антитатарских выступлений отряды баскаков (если бы они существовали) не могли, конечно, остаться в стороне от событий.

Восстание 1262 г., самое крупное антитатарское выступление в городах Северо-Восточной Руси во второй половине XIII в., было направлено не против баскаков (которые даже не упоминаются летописцами в связи с этими событиями), а против «бесермен» — откупщиков ордынской дани. Никаких серьезных столкновений с татарами во время этого восстания не было. Летописи сообщают, что бесермен просто «выгнаша из городовъ»; убиты были только наиболее жестокие из них (например, известный Зосима в Ярославле). Такое развитие событий наводит на мысль, что никаких вооруженных «баскаческих отрядов», способных если не «держать в повиновении Русь» (А.Н. Насонов), то во всяком случае оказать сопротивление восставшим, в Северо-Восточной Руси не было.

Следующее антитатарское выступление в Ростове в 1289 г. тоже никак не связано с существованием баскаков и «баскаческих отрядов». Летописец сообщает, что «седе Дмитрии Борисович Ростове, тогда же бе много Татаръ в Ростове, и изгнаша их вечьем, и ограбиша их». Летописец рисует картину, типичную для того времени: князь пришел из Орды на княжение с отрядом татар; насилия татар привели к вечевому выступлению и изгнанию их из города (даже не «избиша»).

Такой же характер имело восстание в Ростове в 1320 г.: оно тоже было связано с грабежами и насилиями татар, прибывших в город вместе с ростовским князем. В 1315 г. «прииде из Орды князь Михаиле Ярославичь, а с нимъ послове Таитемерь, Махрожа, Инды. Они же быша в Ростове и много зла отвориша». В 1316 г. «приде изо Орды княз Василеи Ростовъскыи, а с нимъ послы Сабанчи и Казанчии». В 1318 г. «приеха Конча в Ростовъ и много зла створи и церковь святыя Богородица пограби, и вси церкви и монастыреве и села и люди плениша». Наконец, в 1320 г., когда снова «быша зли Татарове в Ростове», «собравшеся людие, изгониша их из града», — опять, видимо, без большого боя.

Нет указаний на участие баскаков и баскаческих отрядов и в восстании 1327 г. в Твери. Причины тверского восстания 1327 г. мало отличались от причин неоднократных восстаний в Ростове: в 1325 г. в Тверь «приде изъ Орды князь Александръ Михаиловичь, а съ нимъ Татарове должници; и много тяготы бысть земли Тверской отъ Татаръ», а в 1327 г. «прииде изъ Орды посолъ силенъ на Тверь, именемь Шелканъ, со множествомъ Татаръ»; против насилий прибывших с Шелканом татар и поднялось восстание.

Антитатарские выступления 1289, 1320 и 1327 гг. объединяют общие черты: они были направлены против ордынских «послов» и их отрядов, прибывавших из Орды (обычно с местными князьями), и проходили без всякого участия баскаков.

Как нам представляется, это объясняется тем, что никакой «военно-политической организации» монгольских феодалов, с широкой сетью «баскаческих отрядов», способных «держать в повиновении Русь», на территории Северо-Восточной Руси не было. Русские князья обладали по отношению к ордынскому хану известной автономией, исключавшей существование на Руси татарской администрации. «Татарские ханы угнетали издалека», — писал К. Маркс.

Какие же функции выполняли баскаки в северо-восточных русских княжествах во второй половине XIII — начале XIV в.? Источники дают возможность в какой-то степени ответить на этот вопрос.

Плано Карпини, который специально останавливался на организации татарского господства над землями, где сохранялись местные князья, писал: «Башафов, или наместников своих, они (татары) ставят в земле тех, кому позволяют вернуться; как вождям, так и другим подобает повиноваться их мановению, и если люди какого-либо города или земли не делают того, что они захотят, то эти башафы возражают им, что они неверны татарам, и таким образом разрушают их город или землю, а людей, которые в ней находятся, убивают при помощи сильного отряда татар, которые приходят без ведома жителей и внезапно обрушиваются на них». Арабский автор первой половины XIV в. Эломари также сообщает что по отношению к ордынскому хану русские, ясы и черкесы выступают «как подданные его, хотя у них и есть свои цари. Если они обращались к нему с повиновением, подарками и приношениями, то он оставлял их в покое; в противном случае делал на них грабительские набеги и стеснял их осадами».

Система господства Золотой Орды над русскими княжествами была основана, таким образом, не на существовании какой-то «военно-политической организации», а на угрозе карательных походов за любое проявление непокорности. Баскаки выступают не в качестве «наместников», обеспечивавших подчинение местного населения ордынской власти при помощи собственных вооруженных отрядов, а как представители хана, которые только контролировали деятельность русских князей и доносили хану о случаях неповиновения. По доносам баскаков хан или направлял татарское войско для карательного похода, или вызывал непокорного князя на суд в Орду. Именно на эту сторону деятельности баскаков обращал внимание Б.Д. Греков. По его мнению, русские князья были поставлены «под контроль ханской власти», и «контроль этот осуществляли баскаки».

В роли «доносчика», посылавшего «клеветы» в Орду, представляют баскака русские летописцы. Никоновская летопись сообщает под 1270 г., что «оклеветань бысть во Орде ко царю князь велики Рязаньский Романъ Олговичь» и убит в Орде. В.Н. Татищев (вероятно, на основании какого-то неизвестного нам списка) дополняет это скупое сообщение. Он пишет, что князь Роман Ольгович «оклеветан бысть во Орде к хану от баскака рязанского», причем в вину ему было поставлено: «Хулит вы, великого хана, и ругается вере твоей». Рязанский баскак не ограничился доносом, но сам приехал в Орду и всячески интриговал против Романа Ольговича («баскак наусти многи от князей татарских»), пока рязанский князь не был убит по приказу хана.

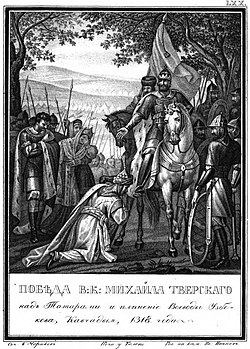

О другом случае доноса баскаков в Орду сообщает Н.М. Карамзин. По его данным, князя Михаила Тверского призвали в 1318 г. в Орду и «велели ему отвечать на письменные доносы многих баскаков, что он не платит всей определенной дани». Косвенным подтверждением этого сообщения является запись летописца о том, что после убийства в Орде Михаила Тверского с его сыном, князем Александром Михайловичем, прибыли в Тверь «татарские должници».

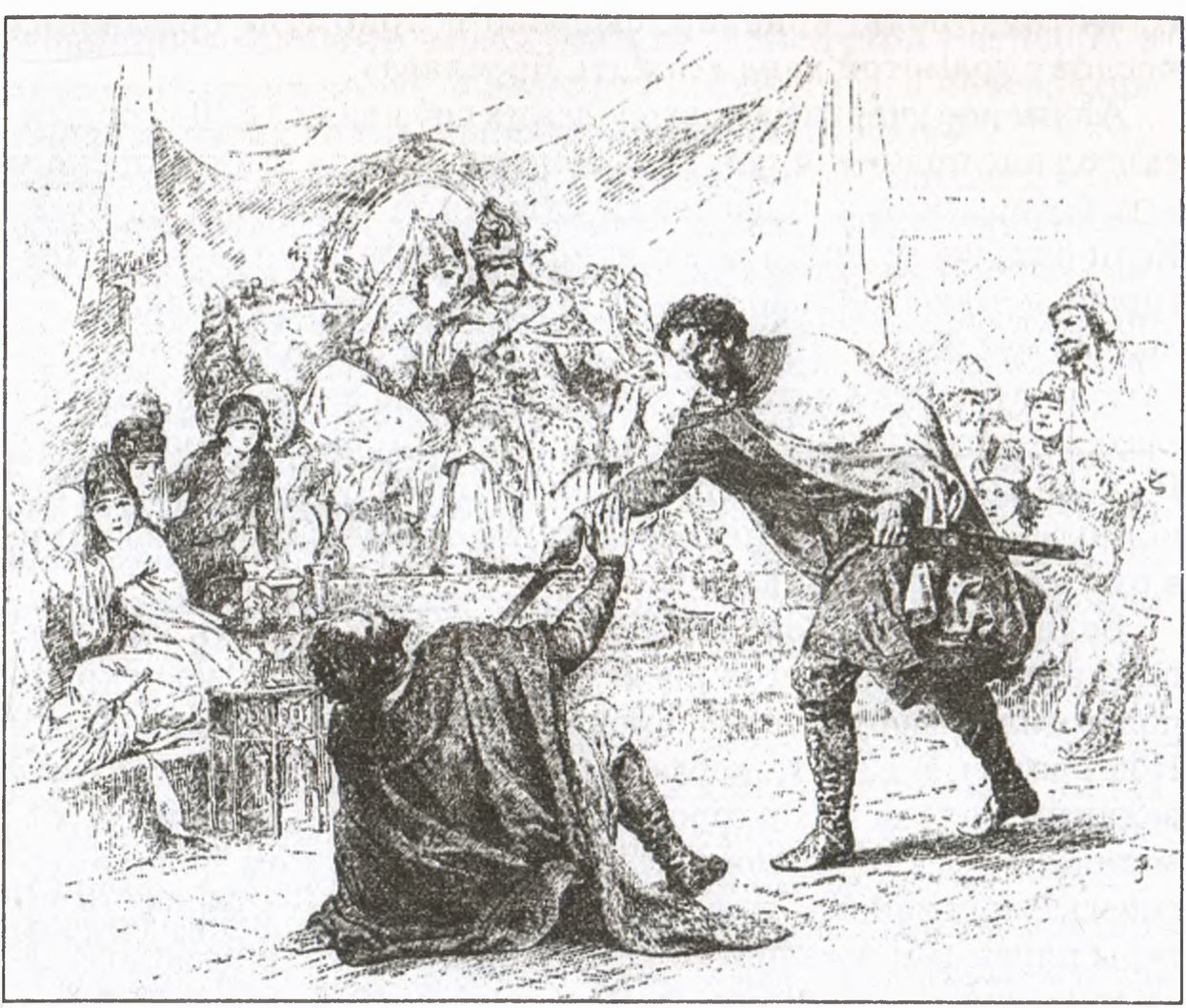

Хан Узбек приговаривает св. великого князя Михаила Тверского к смерти (после долгого содержания в колодках князю вырезали сердце). Художник В. Верещагин

Споры между баскаками и местными князьями разбирались ордынским ханом; если баскаки могли посылать «клеветы» в Орду, то и русские князья имели право жаловаться хану на незаконные, с их точки зрения, действия баскаков. Князь Олег Рыльский в 1285 г., упрекая «сродника своего князя Святослава Липовечского» за самовольные действия по отношению к баскаку Ахмату, говорил: «Мочно было намъ Божиею помощью Ахмата баскака предъ царемъ потягати».

Очень важно, говоря о функциях баскаков, выделить следующее обстоятельство: баскаки «держали в повиновении» не «Русь» (для этого в их руках не было вооруженной силы), а князей, принуждая их к покорности угрозой потери княжения и неминуемой расправы в Орде. Подчинение народных масс, сбор дани, безопасность «послов» и самих баскаков обеспечивались местной княжеской администрацией. Являясь посредниками между монголо-татарскими завоевателями и русским народом, великие князья владимирские непосредственно осуществляли подчинение народных масс ордынским ханам. Сильный великий князь Александр Ярославич успешно справлялся с этой задачей: в период его княжения татары не предпринимали новых походов против Северо-Восточной Руси; не было в летописях записей и о каком-либо вмешательстве хана в русские дела.

В 1263 г. по дороге из Орды умер великий князь Александр Ярославич. После короткой усобицы между его младшими братьями на владимирском столе утвердился (с согласия хана) князь Ярослав Ярославич. Новый великий князь продолжал политику своего предшественника: при нем незаметно никаких изменений в отношениях северо-восточных княжеств с Ордой. Продолжались столкновения великого князя с Новгородом, один за другим следовали новгородские «мятежи».

К великому княжению Ярослава Ярославича относятся первые известия о непосредственном участии татар в русских делах и прямой поддержке ими великого князя. В 1269 г. в походе низовских князей на немцев принимал участие «баскак великыи володимиръскыи, именемъ Амраганъ».

Следующее выступление татар в поддержку великого князя относится к 1270 г. В этом году, по свидетельству Новгородской I летописи, снова «бысть мятежъ в Новегороде; начаша изгонити князя Ярослава из Новагорода, и созвониша вече». Сторонники великого князя бежали («тысячкой Ратиборъ и Гаврила Кыяниновицъ, а инии приятели его»), а новгородцы «взяша домы их на грабление и хоромы разнесоша».

Великому князю, несмотря на обещание целовать крест «по всей воли» новгородцев, пришлось уйти из города «по неволе». Ярослав Ярославич «нача полкы копити» и даже «послалъ къ цесарю татарьскому Ратибора, помоци прося на Новогород». Как далее сообщает летопись, ордынский хан «отпустил рать на Новгород по Ратиборову лживому слову, рече бо Ратибор цесарю: «новгородци тебе не слушают, мы дани тобе прошале, а они нас выгнали, и иных побило, а Ярослава беществовале». Примерно так же излагает обвинения, предъявленные великим князем новгородцам, Ермоловская летопись: «Новогородци мене не послушаютъ, выхода твоего не даютъ, а данники выгнали, а иныхъ погиби, и мене безчествовали». По версии новгородского летописца, татарскую рать удалось вернуть, доказав хану при помощи князя Василия Ярославича и новгородских послов, что «новгородци прави, а Ярославъ виноватъ». Однако важно не это: ордынский хан, судя по летописным известиям, открыто поддерживал притязания великого князя, о чем свидетельствует и прибытие к Ярославу двух татарских послов для утверждения его на новгородском столе. Договорная грамота 1270 г. между Ярославом Ярославичем и Новгородом скреплена татарскими послами. На обороте этой грамоты написано: «Се приехаша послы от Менгу-Темеря царя сажать Ярослава с грамотой Човчу и Банши».

Против Новгорода великим князем была организована целая карательная экспедиция: на город пошли «Ярославъ съ всею силою своею и Дмитрии с переяславци и Глебъ с смолняны». Новгородцы оказали войску великого князя сильное сопротивление — «поставиша острогъ около города по обе стороны», «выидоша всь град въ оружьи от мала и до велика», и «то уведавъ, Ярославъ поиде… к Ру се и селе в Русе». Новгородцев поддерживали в столкновении с великим князем соседние земли: «Совокупишася в Новъгород вся власть новгородчская, плесковипи, и ладожане, и Корела, Ижера, и Вожане». Только после вмешательства митрополита, пославшего в Новгород грамоту с требованием «слушати бога и мене, крови не проливайте» и поручившегося за Ярослава, новгородцы «взяша миръ по всей воле новгородстеи и посадише Ярослава». Известную роль, конечно, сыграло и прибытие ордынских послов с грамотой хана «сажать Ярослава».

Активное участие в новгородских событиях 1270 г. ордынского хана подчеркивает роль великого князя владимирского как посредника в проведении татарской политики на Руси. Если раньше великие князья подавляли выступления в Новгороде исключительно своими силами, то теперь в связи с ослаблением великокняжеской власти они старались привлечь татарские войска и открыто опирались на авторитет ордынского хана (прибытие ордынских послов «сажать Ярослава»). В дальнейшем в связи с продолжавшимся ослаблением великокняжеской власти непосредственное вмешательство татар в русские дела усиливалось.

Великий князь Василий Ярославич (1272—1276), получивший владимирский стол после смерти Ярослава, уже открыто пользовался вооруженной помощью татар в борьбе с непокорным Новгородом. В 1273 г., когда снова произошел конфликт между великим князем и Новгородом, «князь велики Василеи Ярославичь, внукъ Всеволожъ съ великимъ баскаком Володимер-скимъ Иаргаманомъ, и со княземъ Айдаромъ и съ многыми Татары царевыми воеваша Новгородцкиа власти, и возвратишася со многимъ полономъ въ Володимерь. Того же лета князь велики Тверский Святое л авъ Ярославичъ… иде съ Татары царевыми, и воеваша Новогородцкиа власти: Волокъ, Бежичи, Вологду». При прямой военной поддержке татар Василий Ярославич сел в Новгороде. Летописец так пишет о причинах сдачи новгородцев: «Смутишася Новгородцы, и бысть страхъ и трепетъ велий на нихъ глаголюще: «отъвсюду нам горе се князь велики Володимерский, а се князь велики Тферский, а се великий баскак царевъ съ Татары и вся Низовскаа земля на насъ».

О причинах выступления новгородцев летописи ничего не сообщают. Можно предположить, что оно как-то связано с подготовкой новой татарской переписи. Именно под 1273 г. Новгородская IV летопись сообщает, что «бысть число второе из Орды от царя». Вторая татарская перепись была общерусской и проходила на тех же условиях, что и первая: «Бысть на Руси и въ Новегороде число второе изо Орды от царя, изочтоша вся, точию кроме священниковъ, и иноковъ и всего церковного причта». По свидетельству В.Н. Татищева, вторая татарская перепись была вызвана несоответствием действительного количества населения составленным в 1257 г. спискам.

Сын Михаила Тверского великий князь Дмитрий Михайлович убивает на глазах хана Узбека великого князя Юрия Дмитриевич Московского, по клевете которого был казнен отец Дмитрия. Художник В. Верещагин

После смерти в 1276 г. великого князя Василия Ярославича наступает новый этап в отношениях Руси с Золотой Ордой. Если раньше ордынские ханы опирались в своей политике на Руси на великого князя владимирского, который своими вооруженными силами и авторитетом великого князя обеспечивал сбор дани, то теперь положение изменилось. Уже при великом князе Ярославе ослабление великокняжеской власти привело к тому, что татары должны были оказывать ему помощь в борьбе с оппозиционным Новгородом. При следующем великом князе, Василии Ярославиче, великокняжеская администрация оказалась вообще не в состоянии без прямой военной помощи татар осуществлять подчинение всей Северо-Восточной Руси и обеспечить тем самым регулярное поступление дани. Этим, на наш взгляд, и было вызвано непосредственное участие татарских войск в походе на Новгород вместе с «низовскими полками» в 1273 г.

Параллельно с ослаблением великокняжеской власти росла роль ростовских князей, прочно связанных с Ордой. Именно на них стали опираться завоеватели. Эта новая ориентация ордынских ханов начинает проявляться с 60-х годов и все явственнее прослеживается в связи с процессом ослабления великокняжеской власти. Постепенное сближение ростовских князей с Ордой и превращение их в простых «служебников» хана хорошо показано в исследовании А.Н. Насонова по истории татарской политики на Руси. Окончательная переориентация ордынских ханов от поддержки великокняжеской власти к опоре преимущественно на ростовскую группировку князей относится к последней четверти XIII в.; с конца 70-х гг. наблюдаются наиболее тесные связи ростовских князей с татарами, доходившие до прямого сотрудничества во многих внешнеполитических мероприятиях ордынского хана. В 1275 г. «ходиша Татарове и князи Русстии на Литву, и воевавше, возвратишася съ многимъ полономъ». В 1277 г. князья Борис Ростовский, Глеб Белозерский, Федор Ярославский и Андрей Городецкий «со царемъ Менгутемремъ поидоша въ войну на Ясы», причем летописец специально отмечает, что «царь же Менгутемерь добре почти князи Руские, и похвали ихъ велми». В 1278 г. Федор Ярославский и Михаил Ростовский принимали участие в подавлении антитатарского выступления в Дунайской Болгарии. Совместный поход русских князей и татар на Литву повторился в 1279 г.

Большое влияние на татарскую политику в отношении русских княжеств оказало появление второго военно-политического центра в Орде (имеется в виду возвышение Ногая). Ослабление великокняжеской власти, с одной стороны, и двоевластие в Орде — с другой, привело к тому, что система господства татар над Северо-Восточной Русью, основанная на подчинении народных масс при помощи сильной великокняжеской власти, оказалась подорванной. Великокняжеская власть в последней четверти XIII в. уже не могла обеспечить регулярное поступление дани, а усобицы в Орде открывали простор для различных политических комбинаций князей. Играя на противоречиях между ханом Золотой Орды и Ногаем, отдельные князья добивались значительной самостоятельности по отношению к татарам. Ростовские же князья, на которых старались опираться в Орде, были недостаточно сильны, чтобы без военной помощи хана подчинить татарской власти все северо-восточные русские земли. Только непосредственное вмешательство татарских вооруженных сил могло в изменившихся условиях поддерживать иго над Северо-Восточной Русью.

Именно этим вызваны, очевидно, непрерывные походы татар на Северо-Восточную Русь в последней четверти XIII в. и активное участие «ордынских царевичей» в усобицах князей. Монголо-татары поддерживали теперь свое господство над Русью вооруженной силой, новыми опустошительными походами.

Не останавливаясь на событиях междоусобной борьбы за владимирский стол между сыновьями Александра Ярославича (достаточно подробно освещенных в литературе), попробуем оценить место и роль татарских походов последней четверти XIII в. в истории монголо-татарского нашествия на Русь.

4

Многие исследователи монголо-татарское нашествие на Русь в XIII в. сводят в основном к походу Батыя. Походы второй половины XIII в. представляются как эпизодические набеги, которые (несмотря на значительные опустошения) не могли изменить основного процесса этого периода — постепенного восстановления разрушенных нашествием Батыя производительных сил. Такая точка зрения, на наш взгляд, не совсем правильна. Монголо-татарское нашествие на Русь в XIII в. нельзя сводить к единичному акту (каким был поход Батыя). Многочисленные свидетельства источников о непрекращающихся татарских ратях дают основание утверждать, что наступление монголо-татар на Северо-Восточную Русь вовсе не ограничивалось походом Батыя: татарские вторжения продолжались и во второй половине XIII в., особенно участившись с 70-х гг. Эти вторжения опустошали все новые и новые районы Северо-Восточной Руси, нарушали процесс восстановления производительных сил, вызывали массовые миграции населения. Только взяв в сумме и нашествие Батыя, и более поздние татарские походы, можно представить поистине огромный урон, нанесенный русским землям монголо-татарскими завоевателями и правильно понять происходившие в Северо-Восточной Руси во второй половине XIII в. процессы.

Первый после нашествия Батыя крупный татарский поход на Северо-Восточную Русь произошел в 1252 г.; речь идет о так называемой «Неврюевой рати», зафиксированной всеми русскими летописями. Разорению подверглись Суздальские земли (особенно местности по реке Клязьме) и Переяславское княжество. Города от «Неврюевой рати» пострадали сравнительно мало (кроме Переяславля, разрушенного татарами, и, может быть, Суздаля), но сельские местности были сильно опустошены: «Татарове же россунушася по земли… и людии бещисла поведоша до конь и скота, и много зла створше».

После «Неврюевой рати» наступило более чем двадцатилетнее затишье. Великие князья владимирские в этот период всячески старались подчинить народные массы татарской власти без непосредственного вооруженного вмешательства ордынских ханов. Определенную роль сыграло и то обстоятельство, что сипы Золотой Орды были отвлечены покорением южнорусских княжеств (в 50-х гг.), походами против Литвы и затяжной войной с иранскими Хулагидами (60-е годы XIII в.).

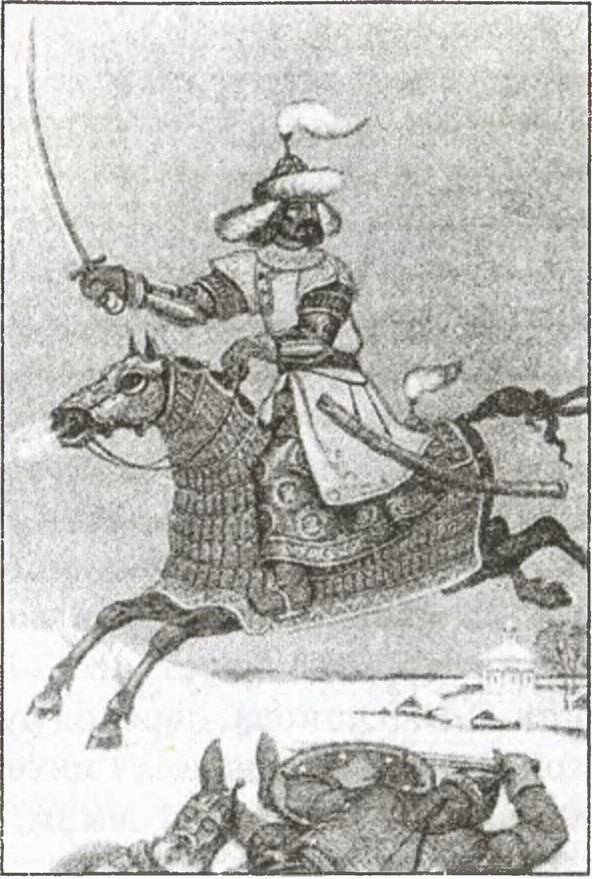

Возвращение татар из похода

Положение изменилось с середины 70-х гг. Значительно ослабленная великокняжеская власть уже не могла без прямой военной помощи татар осуществлять подавление антитатарских выступлений народных масс и оппозиционных феодальных центров. Вся последняя четверть XIII в. заполнена непрерывными опустошительными татарскими походами в Северо-Восточную Русь для подтверждения ига.

В 1273 г. татарское войско из Орды («царевы татары») вместе с «низовскими князьями» дважды «воеваша Новогородцкия власти». Опустошению подверглись области, не затронутые нашествием Батыя (Бежичи, Вологда).

В 1275 г. татарская рать, возвращаясь после похода на Литву, погромила земли на южной окраине («около Курска»). Летописец сообщает, что «Татарове велико зло и велику пакость и досаду сътвориша христианомъ, по волостемъ, по селамъ дворы грабище, кони и скоты и имение отъемлюще, и где кого стретили, и облупивше нагого пустять».

Через три года татары подвергли опустошению земли Рязанского княжества. Никоновская летопись сообщает под 1278 г.: «Того же лета приходиша Татарове на Рязань, и много зла сътвориша, и отъидоша въ свояси».

В 1281 —1282 гг., в связи с усобицей между сыновьями Александра Ярославича, татары дважды опустошили почти всю территорию Северо-Восточной Руси. В 1281 г. большая «рать» Кавгадыя и Алчедая разорила северо-восточные русские княжества: «Татарове разсыпашася по всей земле… и опустошиша вся». Татарскими отрядами были разрушены города Муром и Переяславль, разграблены окрестности Владимира, Суздаля, Ростова, Юрьева, Переяславля, Твери, Торжка. Татарские авангарды, преследовавшие отступавшего великого князя Дмитрия Александровича, появлялись даже «близь Новагорода». В следующем 1282 г. татары повторили нашествие. Князь Андрей Александрович Городецкий опять привел на великого князя «рать многу, Тураитемиря и Алына и многих Татар». Владимирские и переяславские земли были снова опустошены. Летописец сообщает, что ордынцы «пришедше, много зла отвориша въ Суздалской земли, якоже и преже сотвориша въ мимошедшее лето». В 1283 г. татарской ратью, посланной Ногаем, были опустошены земли Воргольского, Рыльского и Липецкого княжеств; города Курск и Воргол были взяты и ограблены татарами».

В 1284 г. великий князь Дмитрий Александрович «с татары» (видимо, от Ногая) предпринял поход на Новгород. Он пришел «ратию къ Новугороду, и съ Татары и съ всею Низовьскою землею, и много зла учиниша, и волости пожгоша».

В 1285 г. татары опять приняли активное участие в усобице: князь Андрей Александрович «приводе царевича изъ Орды, и много зла сотвори християномъ». По свидетельству Никоновской летописи, во время этого похода сильно пострадали сельские местности («бывшимъ же Татаромъ въ розгонехъ семо и тамо»).

В 1288 г. татарскими отрядами были опустошены земли Рязанского княжества, Муром и Мордва. Летописец сообщает, что «князь Елортай Ординский, Темиревъ сынъ, приходи ратью на Рязань, и воева Рязань, Муром, Мордву, и много зла сътвориша».

Татарские походы 70—80-х гг., повторявшиеся почти ежегодно, не только производили значительные опустошения, но и создавали в Северо-Восточной Руси атмосферу постоянной военной опасности и тревоги, вносили беспорядок в экономическую и политическую жизнь русских княжеств.

Самым опустошительным ордынским вторжением после нашествия Батыя была так называемая Дюденева рать 1293 г. Летописцы сопоставляют ее по разрушительным последствиям с «Батыевым погромом». Так, в «Летописи Авраамий» записано рядом: «В лето 6745 Батый пленилъ Рускую землю… В лето 6801 Дюдень приходилъ на Русь и плени градов 14 и пожьже». Записи о том, что Дюдень разрушил такое же количество городов, как и Батый (14), подчеркивают сопоставимость в глазах летописцев этих двух походов.

Летописи рисуют картину страшного опустошения Северо-Восточной Руси в 1298 г. Татарские отряды прошли от Мурома до Волока-Ламского, «города пожьже», «села и волости и монастыри повоеваша». Летописцы сообщают о разрушении Дюденем 14 городов, среди которых называют Муром, Владимир, Суздаль, Юрьев, Переяславль, Коломну, Москву, Можайск, Волок, Дмитров, Угличе-поле. Татары не тронули Ростова и Ярославля, столиц союзных с ними князей. Выстояла и сильно укрепленная Тверь, в которую собралось население из соседних княжеств. Остальные города Владимиро-Суздальской Руси лежали в развалинах; «всю землю пустую сотвориша», — отмечает под 1293 г. Воскресенская летопись; «разбегошася розно люди черные и все волости Переяславскыя… и тако заметеся вся земля Суздальская», — прибавляет Симеоновская летопись. Множество жителей было уведено татарами «в полон»; не спаслись даже те, кто прятался в лесах — татары «людей из лесов изведоша». По своим разрушительным последствиям «Дюденева рать» была немногим меньше, чем нашествие Батыя. Почти все области, разоренные Батыем, в 1293 г. снова подверглись татарскому погрому.

В том же 1293 г. другое татарское войско напало на Тверь, выстоявшую во время «Дюденевой рати». Никоновская летопись сообщает под 1293 г.: «Того же лета царевичь Татарский именемъ Тахтамиръ приеде изъ Орды на Тферь, и многу тягость учини людемъ». Татары снова прошли по владимирским и переяславским землям, жителей «овехъ посече, а овехъ въ полонъ поведе». Еще один татарский отряд в 1293 г. подходил к Ярославлю, где против местного князя, отличавшегося своими особенно тесными связями с ордынским ханом, произошло восстание.

Еще об одной татарской «рати» сообщает под 1297 г. Симеоновская летопись: «В лето 6805 бысть рать Татарская, прииде Олекса Неврюи». Никаких подробностей этой «рати» летописец не приводит. Имеется только указание, что она была как-то связана с усобицей и съездом князей во Владимире.