1. Понятие, признаки и функции государства

Государство — это особая организация политической власти, которая располагает специальным аппаратом (механизмом) управления обществом для обеспечения его нормальной деятельности.

В историческом плане государство можно определить как социальную организацию, обладающую конечной властью над всеми людьми, проживающими в границах определенной территории, и имеющую главной своей целью решение общих проблем и обеспечение общего блага при сохранении, прежде всего, порядка.

В структурном плане государство предстает как разветвленная сеть учреждений и организаций, олицетворяющих три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. Государство — официальный представитель всего общества, всех его членов, именуемых гражданами.

Признаками государства следует считать:

— принудительность — государственное принуждение первично и приоритетно по отношению к праву принуждать других субъектов в пределах данного государства и осуществляется специализированными органами в ситуациях, определяемых законом;

— суверенность — государство обладает наивысшей и неограниченной властью по отношению ко всем лицам и организациям, действующим в пределах исторически сложившихся границ. Также государство полностью независимо во внутренних делах и в ведении внешней политики;

— всеобщность — государство выступает от имени всего общества и распространяет свою власть на всю территорию;

— территориальная организация населения — в пределах границ государства власть распространяется на всех членов общества;

— сбор налогов — государство устанавливает и собирает с населения различные налоги и сборы, которые направляются на финансирование государственных органов и решение различных управленческих задач; (налог — это определенный вид платежа сначала в натуральной, а затем в денежной форме, который собирается постоянно, в строго установленном размере);

— наличие аппарата управления, отделенного от основного населения;

— законотворчество.

Функция государства – это основное направление деятельности, которое выражает назначение и сущность государство в социуме.

Виды функций государства:

Функции государства бывают как внешние, так и внутренние. Внутренние функции нацелены на решение внутренних задач страны, показывают степень активности воздействия государства на данное общество, а внешние — на установление и поддержание определенных отношений с другими государствами. Внутренние и внешние функции тесно связаны между собой, взаимно дополняют друг друга.

К внутренним функциям относят:

- Политическая. У каждого государства есть необходимость поддерживать гармонию между различными социальными группами. Используются такие методы как выборы и референдумы. Особенно важным в данных вопросах является формирование парламента, ведь именно данный процесс выражает власть народа. В рамках реализации данной функции государство поддерживает суверенитет, проводит правотворческую деятельность, защищает конституционный строй.

- Экономическая. Представляет собой координацию деятельности по экономическому развитию страны, для того чтобы экономика развивалась в самых выгодных и оптимальных режимах.

- Социальная. Благодаря данной функции обеспечиваются достойные условия жизни населения. Так, устанавливается минимальный размер оплаты труда, пособии нуждающимся и др. – благодаря данным мерам население имеет возможность вести активную и достойную жизнь.

- Правоохранительная. Заключается в обеспечении положений закона всеми юридическими и физическими лицами, органами власти и должностными лицами. Применяются следующие методы: правоприменения, организационно-правовой, правотворчества и иные. Очень важно в рамках данной функции бороться с преступностью и правонарушениями.

- Экологическая. В настоящее время вся человеческая цивилизация находится на рубеже того, что деятельность ставит под угрозу существования людей. Обширное использование природных ресурсов, применение новейших технологий – нарушает естественный баланс в природе. В связи с этим, каждое государство обязано разрабатывать мероприятия по сохранению экологии.

Помимо указанных функций, государство реализует также:

- Поддержку и развитие здравоохранения, науки и культуры,

- Обеспечение безопасности нации,

- Строительство дорог,

- Информационную функцию,

- Транспортную и другие.

Внешние функции представляют собой направления деятельности государства на международном уровне. Благодаря реализации данных функций происходит полноправное существование государства в современном мире.

- Функции обороны страны. Благодаря реализации данной функции вооруженные силы находятся в состоянии боевой готовности, благодаря чему есть возможность своевременного отражения вмешательства на территорию страны.

- Дипломатическая. Благодаря данной функции поддерживаются благоприятные отношения со всеми государствами.

- Внешнеполитическая. Представляет собой сотрудничество с государствами для предотвращения международных конфликтов. Основным органом, который координирует детальность государств, является Организация Объединенных Наций.

- Содействие становлению законности на мировом уровне. Проявляется в участии деятельности по разработке положений международного права.

Среди основных признаков древнерусского государства к концу X века выделяют такие как:

- 1. Cистема данничества;

- 2. Территориальный принцип расселения, вытесняющий племенной;

- 3. Простейший государственный аппарат в лице дружины и наместников князя;

- 4. Династическая (родовая) княжеская власть;

- 5. Монотеистическая религия, усиливающая процесс сакрализации княжеской власти.

2. Предпосылки образования государства

Государство возникает на определенной стадии развития общества как политическая организация, как институт власти и управления обществом. Существуют две основные концепции возникновения государства. В соответствии с первой концепцией государство возникает в ходе естественного развития общества и заключения договора между гражданами и правителями (Т. Гоббс, Дж. Локк). Вторая концепция восходит к идеям Платона. Она отвергает первую и настаивает на том, что государство возникает в результате покорения (завоевания) сравнительно небольшой группой воинственных и организованных людей (племя, раса) значительно превосходящего по численности, но менее организованного населения (Д. Юм, Ф. Ницше). Очевидно, в истории человечества имели место как первый, так и второй способ возникновения государства.

Можно выделить ряд главных предпосылок, обусловивших возникновение государства.

-

- Экономические предпосылки. Это переход от присваивающей экономики к производящей.

- появление пашенного земледелия;

- отделение ремесла от земледелия;

- концентрация ремесла в городах;

- появление меновых отношений;

- преобладание свободного труда.

- Социальные предпосылки. Смена полигамных отношений моногамными, появление семьи как самостоятельного субъекта производственных отношений и частной собственности, определяемой кровным родством; усложнение структуры социальной организации населения.

- смена родовой общины соседской;

- появление социального неравенства;

- патриархальные формы рабства;

- формирование древнерусской народности.

- Политические. Выделение института публичной власти, которая приобретала централизованный, профессиональный характер; передача властных полномочий преимущественно по наследству; возникновение налоговой системы для содержания профессионального аппарата управления; формирование специальных силовых структур для поддержания общественного порядка.

- Внутриполитические

- потребность знати в механизмах защиты привилегий и захвата земель;

- борьба между племенами приводила к складыванию межплеменных союзов во главе с наиболее сильным племенем и его князем. Эти союзы приобретали форму племенных княжений.

- формирование племенных союзов;

- достаточность военной организации.

- Внешнеполитические

- угроза нападений;

- «давление», которое оказывали норманны и хазары. Их стремление взять под контроль торговые пути ускоряло складывание княжеско‑дружинных группировок, которые втягивались во внешнюю торговлю. Местная знать все более подчиняла себе племенные структуры, обогащалась и изолировалась от рядовых общинников.

- взаимодействие с более развитыми цивилизациями приводило к заимствованию некоторых общественно‑политических форм их жизни.

- Культурные предпосылки

- общая религия;

- схожие обычаи и обряды;

- общественная психология.

Суровость климатических условий Восточной Европы, а также оторванность от центров античной цивилизации задерживали и замедляли процесс складывания государства у восточных славян. Оно формировалось в результате сложного взаимодействия внутренних и внешних факторов, что и позволило ему появиться, произрастая лишь на одной общинной основе. Германские же племена, восприняв достижения римской цивилизации, раньше и быстрее подошли к государственным формам организации общественной жизни.

3. Проблема происхождения государства Русь

На сегодняшний момент большинство историков сходятся во мнении, что Древнерусское государство возникло благодаря длительному внутреннему развитию. Но есть ряд неточностей, прояснить которые пока невозможно, например, кто сыграл большую роль в объединении, какую роль сыграли норманны, что значит название — Русь, первая правящая династия Рюриковичей, откуда пошла? В большей степени ответить на эти вопросы однозначно не предоставляется, а все потому, что письменных источников об этом времени практически не существует. Но в целом можно выделять ряд теорий, который на сегодняшний день считаются самыми популярными:

- Норманнская (или варяжская) теория. Популярной в России она стала примерно в 30 -40 годы XVIII века, благодаря таким известным личностям, как Иоганн Байер, Герардт Миллер и др. Главная идея этой теории состоит в том, что государственность на Руси возникла только благодаря варягам, а именно призванию Рюрика. По мнению продолжателей, славяне в силу своей сильной отсталости не могли сами создать государственность, за них это сделали варяги. Кстати варяги это те же норманны, у них одна земля – Скандинавия. Вождем варягов стал Рюрик, которого и считают основателем первой правящей династии. Общий итог этой теории в том, что именно чужеземцы не только создали государственность славянам, но и оказали значительное влияние на их культурные ценности.Основные аргументы:

-

- сюжеты из главного источника этой эпохи – Повести временных лет, Нестора — летописца. А конкретно легенда о призвании жителями Новгорода Рюрика в 862 году;

- первые русские князья носили имена на Скандинавский лад – Ольга, Игорь;

- по — фински название Швеция очень напоминает «Русь»;

- Антинорманская (или автохтонная) теория. Основателем этой теории считается М.Ломоносов. Продолжателями – Н.Костомаров, М Грушевский. Михаил Ломоносов долгое время изучал норманнскую теорию и пришел к выводу, что да, факт призвания варягов отрицать невозможно, но вот самих варягов он рассматривал в другом ключе. Он их относил к племенам прибалтийских славян, из чего получается, новгородцы обратились к своим же за помощью. Последователи данной теории предположили, что норманны (истинные скандинавы) в этот период сами переживали не лучшие времена, их уровень развития был не достаточен, чтобы создать государственность на своих территориях, а тем более на других. Было установлено, что процесс формирования Древнерусского государства неумолимо связан с резким экономически – социальным подъемом в веке.Основные аргументы:

-

- Термин «Русь» связано с Украинской территорией, а название, скорее всего, пошло от рек, которые там протекают это – Руса, Рось.

- На Скандинавских землях не обитали племена «Русь», нет ни одного упоминания о таковых в сохранившихся письменных источниках.

- Имена на скандинавский манер не говорят о том, что русы имели отношения к шведам, дипломаты – норманны скорее всего были лишь некими временными представителями русских князей.

- Известный исламский писатель, творивший в это время, в одном из своих произведений точно упомянул, что славяне это и есть русы.

- Археологические раскопки не подтверждают варяжского присутствия.

- Ирано – славянская теория. Эта теория предполагает существование двух видов руссов – русы – ободриты (прибалтийские племена) и русы – жители Причерноморья. Так вот ильменские племена в один момент пригласили руссов – ободритов, произошло их слияние и в результате чего появилось государственное объединение и получившие название Русь, что в переводе и есть сближение руссов. Данной гипотезой вплотную занимались – А. Рогов, Б. Флоря.

- Кельтско – славянская теория. В этом варианте вмешательство норманнов полностью не отрицается, правда факт признания варягов подвергается ложности. Приверженцы данной теории историки предполагают, что жители Новгорода в один момент обратились за поддержкой к варягам, но к варягам славянского происхождения. Само название Русы,по их мнению имеют кельтские корни.

- Компромиссная теория. Есть еще одна теория, которая попыталась связать два противоположных мнения норманистов и антинорманистов, она получила название – компромиссионной. Основоположником ее стал Ключевский, он доказал, что варяги, и славяне сыграли большую роль, но так же он высказал предположение, что на территории Руси в девятом веке были так называемые «городовые области», то есть некие торговые места, которые управлялись укрепленным городом. Норманнскими образованиями ученый считал – варяжские княжества. В определенный процесс округа и княжества слились в единое целое, и отсюда пошла третья сила – Великое единое княжество.

- Хазарская теория. Сторонники этой версии и вовсе опровергают и славянское объединение, и варяжское вмешательство. Автор данной гипотезы иностранец, профессор престижного Гарвардского университета – Прицак. По его мнению, государственность сложилась в результате развития торговых отношений, благодаря этому факту в короткие сроки сложился торговый совет в которые вошли племена разноязычных народов, вот из него в последствии и вылилось государственное объединение — Русь. Ученый тем самым доказывает в своих трудах, что сам термин «Русь» не этническое объединение, а некая подвижная социальная группа.

- Индо – Иранская теория. Эта теория предполагает, что этноним «рос» появился намного раньше официальных версий. Данная теория увидела свет благодаря разработка М.Ломоносова, продолжатели считают, что народ «рос» впервые появился в начале VI веке, получается что «рос» имеет ирано –язычные (сарматские) корни. Данные выводы отчетливо прослеживаются в трудах О. Трубачева.

Слегка изменой эту версию предложил Вернадский, который изначально расположил русов на Кубань, он предположил, что название они получили из — за связей с роксоланами, которые в этот период были частью антов.

Итог.

Несмотря на современные технологии и разработки прийти к единому знаменателю по вопросу – как образовалось Древнерусское государство? у современных ученых, историков, профессоров не получается, каждая теория имеет основания иметь место быть.

4. Вопрос о происхождении варягов Руси

Со времени Российской империи в русской исторической школе закрепились положения т. н. «норманнской теории». Согласно этой теории, создателями русской государственности являются норманны (варяги скандинавского происхождения). Именно норманны создали первые русские государства – Новгородскую Русь и Киевскую Русь. Скандинавы дали славянам первых князей – Рюрика, Олега, Игоря, Святослава.

Впервые эта концепция возникла в Швеции – её выдвинул шведский король Юхан III (1568 — 1592) в дипломатической переписке с Иваном Грозным. Поддержали эту идею шведский дипломат Пётр Петрей де Ерлезунда и королевский историограф Юхан Видекинд. Позднее эту идею развили немецкие историки в Российской Академии наук Готлиб Байер, Герард Миллер, Штрубе де Пирмонт и Август Шлёцер.

Фактически так был создан чёрный миф об отсталости, «дикости» славян, русов, их неспособности создать государственность. Он был выгоден, как западной историографии, так и заполонившим Россию иностранным учёным, разного рода авантюристам (ставил их выше «диких» славян), церкви, которая также утверждала, что принесла на Русь основы цивилизации. Большинство позднейших крупных русских историк приняли эту теорию – последовав за Н. М. Карамзиным (автором 12-томной «Истории государства Российского»).

Хотя ряд русских исследователей уже в то время пытались противостоять этой русофобской концепции. Среди них такие титаны русской мысли, как М. В. Ломоносов (считал, что Рюрик был из полабских славян), В. Н. Татищев, С. А. Гедеонов (считал русов балтийскими славянами — ободритами), Д. И. Иловайский (выдвинул гипотезу южного происхождения русов) и ряд других исследователей. В частности Ломоносов возражая Миллеру писал: «…варяги и Рюрик с родом своим, пришедшие в Новгород, были колена славенского, говорили языком славенским, происходили из древних россов и были отнюдь не из Скандинавии, но жили на восточно-южных берегах Варяжского моря, между реками Вислою и Двиною… имени Русь в Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слыхано…». В советское время крупным противников норманнской теории был историк и археолог Б. А. Рыбаков.

Но эта теория оказалась крайне живуча, т. к. отвечала интересам очень значительных сил – интеллигенции, которая ориентировалась на Запад, церкви, дворянам германо-, франко-, англофилам. Эта тенденция сохранилась и в Советском Союзе, и Российской Федерации. Её поддерживают очень мощные силы, которые не заинтересованы в том, чтобы потомки варягов-руси, знали и помнили о славянской Европе, трагедии братьев славян Центральной и Северной Европы. За историей стоит геополитика.

Что говорят летописи?

Русские летописи сообщают о том, что три «племени» (вернее, «земли», союза племён) – словене ильменские, кривичи, меря устав от усобиц послали за море, к варягам-руси, со словами: Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Придите княжить и володеть нами по праву». На призыв откликнулись три брата – Рюрик, Синеус и Трувор. «И от тех варягов прозвалась Русская земля».

По мнению норманистов, этими варягами были скандинавы. А в ряде современных изданий, в том числе и детских, вообще говорят о «шведах». Приводят и «доказательства», якобы термин «русь» не был этнонимом, а обозначал «гребцов» — дружину, которая шла в походе на весельных суднах. По-шведски слово звучит, как «ротс», поэтому, мол, эстонцы до сих пор называют Швецию «Роотси». Таким образом, выстраивают схему: эсты первыми встретили «гребцов-шведов» и передали их имя «неразумным» славянам. Форменный бред.

Проблема в том, что этноним «рос», «рус» встречается в исторических документах того времени и обозначает именно народ. К тому же «норманнские цивилизаторы» основав Русское государство исчезли не оставив ни слов родной речи, ни имён своих богов, ни названий городов ими основанных, ни предметов материальной культуры. А это весьма странно. Вспомним исторически недавний пример: испанские конкистадоры, захватив в огромные территории Южной и Центральной Америки, при этом, не гнушаясь брать в жены и наложницы красивых аборигенок, оставили значительный след в культуре всех латиноамериканских стран. Их потомки (креолы) долго были и до сих пор являются элитой государств Латинской Америки, а испанский (португальский) язык, культура занимают доминирующее положение.

Есть и более давние аналогичные примеры. Члены королевского дома франков до X столетия говорили в своей среде и заключали договора на германской диалекте. Хотя они ещё в V веке под руководством своего вождя Хлодвига завоевали основную часть Галлии (современная Франция). Романским наречием основной массы своих подданных они не владели, даже по истечению почти полтысячи лет. Подобный пример, мы видим и в завоёванной норманнским герцогом Вильгельмом Англии. Норманская элита столетиями не знала языка местного населения. Представьте себе князя Александра Невского, который ведёт переговоры с представителями Батыя на диалекте шведского языка, или Дмитрия Донского беседующего с князем и воеводой Дмитрием Боброком-Волынским на «урманском» языке.

Германо-скандинавские племена обладали своими богами, самобытной культурой, мифологией. А следов этого нет на Руси. Да и имя Рюрик (Рарог) – западнославянского происхождения, видимо, родовое прозвище, связанное с соколом. А сокол – это воплощение Рода, Бога-Отца славян, князья славян представляют его власть на земле. Это подтверждает и символ рода Рюрика – сокол, он сохранен в гербе Старой Ладоги (первая столица Рюрика). Стилизованным вариантом этого изображения является современный герб Украины. Надо сказать, что современные западнославянские народы (чехи, словаки и поляки) и в наше время используют имя Рюрик.

Интересно, что уже прошли столетия, а норманнская теория по-прежнему существует в практически неизменном виде и вносит в умы детей и молодёжи России «вирусы» пренебрежительного отношения к своим пращурам, древней славянской цивилизации. А ведь за XIX век и особенно XX, начало XXI столетий историческая наука получила массу нового материала, археологического, антропологического, лингвистического, мифологического и т. д. Появилась даже такая интересная вспомогательная дисциплина, как ДНК-генеалогия. Долгое время считалось, что в древнерусском языке много норманнских заимствований. К примеру, такие слова, как князь, гридень, смерд, вира, верфь, считали норманнскими. Но исследователи выяснили, среди них был и русский филолог-славист, этнограф, палеограф, академик Измаил Срезневский (1812 – 1880), что практически все эти слова имеют славянские корни, а некоторые встречаются в языках других славянских народов, в краях, куда скандинавы не забредали. «Норманские цивилизаторы» владевшие славянами целые столетия (по мнению норманистов), не оставили следов своего языка. Даны (предки датчан), владели частью Англии всего около половины столетия, и этого хватило, чтобы обогатить английский язык до 10% корней. Ещё несколько столетий, после изгнания данов, было принято давать детям англо-датские и датские имена, некоторые скандинавские географические названия сохранились до наших дней, не говоря уж о значительном числе археологических памятников. К тому же англосаксонские короли восстановив свою власть над Данелагом сохранили скандинавское право и обычаи, а некоторые перешли в общеанглийскую практику.

Благодаря нынешним русофобам, как российским, так и западным, которые снимают фильмы вроде «Тринадцатого воина» (1999 года), где «вендели»-славяне живут на уровне первобытного общества, многие считают древних русов, славян совершенными дикарями, жившими в лесу «жизнью зверей и птиц» до прихода скандинавских и христианских цивилизаторов.

Судя по всему, эта теория имеет покровителей среди властных структур, так российских, так и западных. Норманская теория отличный инструмент информационной войны, она ставит славян на нижние ступени условной иерархической лестницы народов, где лидирующие позиции занимают германские и романские народы, «народ Священного писания». Победители пишут историю под себя. Мы наблюдаем этот процесс и по намного более приближенным к нам событиям – Второй мировой войне. Если судить по западным источникам, решающие битвы шли в Тихом океане и на Западном фронте, в Африке.

Варяги

Неустанным трудом норманистов и их сторонников в творческой интеллигенции, слова «варяг» и «норманн» стали синонимами. Мол, варяги – это «древнерусское название скандинавов». Но проблема в том, что ни в летописях, ни сагах нет словосочетаний вроде «варяжский конунг» или «варяжский витязь».

На Руси и в Европе чётко различали «свеев», «данов», «урманов» (норманнов), «англов», «готов», «варягов» и др. племена Северной Европы. В летописи сказано: «Идоша за море к варягом, к руси. Сице бо звахуть ты варягы русь, яко се друзии зовутся свее, друзии же урмани, аньгляне, инѣи и готе, тако и си..». Для славян, варяги были одним из населявших Европу народов. Кроме того, нет скандинавского племени «варягов».

По сообщению летописи по Варяжскому морю (так тогда называлось Балтийское море) «сидели» ляхи (предки поляков), пруссы и чудь, кроме них там же жили варяги, их земли простирались вплоть до территории англов (нынешняя датская провинция Ангельн). Надо отметить, что к ляхам летопись относила и поморских славян и лютичей. Между ними и англами только территория славянского союза ободритов. Они занимали значительную территорию: нижнее течение Эльбы (слав. Лаба), запад современного Мекленбурга, восточную часть земли Шлезвиг-Гольштейн и северо-восточную часть современной Нижней Саксонии (территории, восточнее города Гамбург — т. н. «Вендланд», район Люхова-Данненберга). Интересен и тот факт, что новгородская летопись сообщает, что варяги живут и восточнее ляхов, пруссов и чуди, «до предела Симова» (до земель Волжской Булгарии). А это земли «Новгородской Руси». Летописец сообщает: «Новгородцы же, люди новгородские – от роду варяжского…».

Это подтверждают и данные археологов, антропологов – материальная культура бодричей-ободритов и ильменских словен практически идентична, как и их облик. Археологи утверждают, что уже первые следы ильменских словен – «культура погребальных сопок» (6-7 век нашей эры) имеет явные черты западнославянского происхождения. А в 9-10 веках появляется новая волна пришельцев из славянской Прибалтики. Первые находки славянской керамики в Новгороде относятся к фельдбергской культуре (славянская раннесредневековая археологическая культура на южном побережье Балтийского моря). Конструкция новгородского Детинца 1116 года (внутренняя городская крепость), имеет точные аналогии только с укреплениями балтийских славян. Археологические следы прибалтийских славян также обнаружены в Пскове, Старой Ладоге и других поселениях ильменских словен. Новгородцы имели и плотные торговые контакты с западными славянами.

Русские лингвисты (А. А. Шахматов, Д. К. Зеленин и др.) также выявили подобия у новгородцев и западных славян. К примеру, знаменитое новгородское «цоканье» имеет аналоги в нижнелужицком языке (происходит от полабского наречия), на нем говорили племена лужичан и ободритов. Это объясняет и «не славянское» имя князи Игоря. Имя просто позднее преобразовали, на северном наречие его называли «Ингорем», отсюда и «Святослав – Свентослав». На манер прибалтийских славян города называли – «гард», «Немогард – Новгород».

Летопись сообщает, что варяги основали Ростов, Муром, Белоозеро. Археология говорит, что там есть следы двух групп населения – финно-угров и славян с явными чертами прибалтийской культуры (их первоначально назвали «скандинавскими комплексами») и нет наследия «норманнов». Да и сами города носят не «норманнские» названия, нет памяти и про их богов. К XI – XII векам эти города были полностью славянскими.

Интересен и тот факт, что в ободритский союз входило племя вагров, они же варны, варги, варины и т. д. А европейских источниках известна «Вагирская марка», а также «марка Верингов», они располагались в землях славян-ободритов.

И при такой массе фактов из самых различных источников, которые доказывает славянское происхождение варягов, норманнская теория до сих пор жива и процветает.

5. Объединение Киева и Новгорода по Повести временных лет

Согласно ПВЛ, объединение Киева и Новгорода произошло в 882 году под предводительством легендарного князя Олега.

В этом летописном своде описан период истории русских земель от библейских времен до 1117 года. Это самый ранний летописный свод. Его называют еще «Первоначальной летописью» или «Несторовой летописью», из чего можно сделать вывод, что автором этого источника многие ученые считают монаха Киево-Печерской лавры Нестора (около 1056 — 1114), крупного агиографа (богослова, изучающего жития святых) и летописца.

Сразу надо оговориться, что современными историками оспаривается все, что касается древней Руси. Но существуют более-менее общепринятые сведения. Известно, что Олег был родственником Рюрика, точнее братом жены его — Ефаниды. После смерти Рюрика Олег стал опекуном малолетнему Игорю, и до его возмужания — правителем новгородских земель. Многие ученые указывают на тот факт, что в те времена, о которых идет речь, Новгорода, как такового, еще не существовало. Был крупный укрепленный торговый центр Ладога на реке Волхов, известный на всей восточной Балтике. Было Рюриково городище, находящееся под нынешним Новгородом.

В X веке здесь была построена крепость Детинец, объединившая три отдельно стоящих поселка. Но в ПВЛ указан 862 год как дата первого упоминания о Новгороде, да и 1150 его основания Россия отпраздновала в 2009. Самая популярная версия говорит о том, что город был, именно в него попросили горожане на княжение скандинавов, сюда прибыл, здесь правил и родил сына Рюрик, умерший в 879 году. Пришедший к власти воевода Олег сразу же занялся преобразованиями дружины и укреплением существующих границ. Затем, через три года он начал путем завоеваний объединять русские земли. Очень умный и дальновидный политик, под руководством которого произошло объединение земель Новгорода и Киева, действовал не всегда только силой – бескровно, хитростью он подчинил себе и Киев и, позднее, Константинополь, взимавший с купцов восточнославянского севера непомерную мзду.

Взять под свой контроль большую часть земель по пути следования товаров — было необходимым и разумным решением. Получив власть, князь сразу же решил покорить земли, лежащие вдоль торгового пути «из варяг в греки». Очевидно, объединение Олегом Новгорода и Киева задумывалось давно, может быть, эти планы вынашивал Рюрик. А может, так дальновиден был именно Олег, ведь одним из основных источников поступления денег в казну государства была торговля. А товары по всему пути следования облагались большими налогами. Следуя на юг с 2-х тысячным войском, Олег подчинил себе славянские племена, жившие по берегам Днепра, Припяти, Буга, Днестра и реки Сож. Это были древляне, северяне, радимичи. Раньше Рюрик объединил под своей властью финно-угров (к ним относились чуди, мери, веси), ильменских словен, кривичей, то есть восточнославянский север, который в зарубежных источниках зовется Славией. Таким образом, первой заслугой Олега было расширение границ русской земли. И укрепление. Везде по пути следования он строил города и крепости.

Объединение Киева и Новгорода было задумано Олегом еще с одной целью – он хотел наказать узурпаторов Дира и Аскольда, предавших, по одной из легенд, Рюрика. Отправившись на завоевание Константинополя, эти дружинники засели в Киеве и отказались признавать власть Рюрика. Они не были княжеского рода, и это давало право Олегу потребовать их отказа от власти. Подойдя к городу, стратег и осторожный политик Олег не захотел проливать кровь своих воинов, заставляя их брать хорошо укрепленный центр, расположенный на высокой горе, которая делала крепость неприступной. Олег притворился варяжским купцом. Воины залегли на дно ладей, сверху их прикрыли мешками с товаром. Тогдашние хозяева города, Аскольд и Дир, вышли на пристань, чтобы отобрать себе лучшее из привезенного, и забрать дань за разрешение следовать дальше по Днепру к морю. Их захватили и убили, похоронив в разных местах.

Так и случилось объединение Киева и Новгорода под началом одного человека – князя Олега, который сразу же приступил к укреплению завоеванного города. Именно он, войдя в город, согласно легендам, назвал Киев «матерью городов русских». Олег хотел сделать этот населенный пункт столицей и обосновать здесь свою резиденцию. Конечно же, Киевом дело не ограничилось. Но и дальше Олег действовал очень разумно. Некоторые племена (указанные выше древляне, северяне, радимичи) он присоединил к Руси, освободив их от уплаты непомерной дани Хазарскому каганату. Территории, подвластные Олегу становились мощной державой, начало образованию которой положило объединение Киева и Новгорода. Год 882 год по традиции считается началом русской государственности.

Вторым величайшим делом Олега было то, что он первый нанес мощный удар по агрессору – Хазарскому каганату, терроризировавшему все вокруг. Когда вещий Олег собрался «отмстить неразумным хазарам», на его стороне выступали печенеги, а на стороне врагов — мадьяры, которые, неся громадные потери, вынуждены были бежать за Карпаты. Русская армия становилась непобедимой.

А начало всему этому положило случившееся в году 882 объединение Киева и Новгорода. Оно оказалось выгодно еще и тем, что в Киеве уровень цивилизации был несколько выше – там интенсивно развивались ремесла, промыслы, та же торговля и культура. Объединенное государство подтягивалось до уровня будущей столицы. Новая большая держава получит позднее название Русь. Олег и подрастающий Игорь поверили в мощь своего войска.

Третьим подвигом Олега было прекращение выплаты дани Константинополю и заключение очень выгодных для нового государства договоров с греками. Купцы не платили больше непомерных пошлин. Возможно это стало только потому, что вещий Олег объединил под своим началом два русских государственных центра — Киев и Новгород.

Кроме того, Киев был воротами в Византию, которая на тот момент была средоточием науки и культуры и значительно превосходила по уровню цивилизации все страны Европы. Подписание мирных договоров с этой страной было, безусловно, на руку Руси. Воспетый А.С. Пушкиным, великий князь Олег прибил щит к вратам Цареграда (Константинополя), то есть покорил город. Таких успехов он никогда не добился бы, не соверши он объединение Киева и Новгорода. Год этого великого события навсегда останется в анналах русской истории. Эпоха становления Древнерусского государства связана с именами Олега, Игоря, Ольги и Святослава. Киевская Русь на пике своего расцвета занимала территории, ограничиваемые с запада Днестром и верховьями Вислы, притоками Волги с востока, Таманским полуостровом с юга и верховьями Северной Двины с севера. Созданию такого крупного государства в Восточной Европе положило объединение Новгорода и Киева при Олеге.

Разумеется, только взятие Киева не могло быть сверхзадачей. Новое государство представляло собой раннефеодальную монархию, где во главе стоит единоличный правитель, сосредоточивший в своих руках всю власть. Казна наполнялась в основном за счет дани, взимаемой с покоренных народов. Подчинение соседних племён обеспечивало решение нескольких задач – уменьшались набеги, увеличивались поступления в казну, купцы беспошлинно провозили товары, что в конечном итоге тоже увеличивало мощь страны. Решение этих задач было по плечу только сильному государству, зарождению которого положило начало объединение Новгорода и Киева. Дата, значение которой переоценить трудно, сыграла главную роль в образовании нашей страны. Были потом и междоусобные войны, и развал державы на мелкие княжества, но государство, которое уже существовало ранее, возрождалось, объединялось перед лицом врага и побеждало его во всех войнах. В этом суть России, в этом ее менталитет, представляющий собой совокупность интеллектуальных, эмоциональных и культурных особенностей. Он достался потомкам от варяжской дружины Олега, дошедшей с севера до Константинополя и покорившей его.

Краткое описание

Объединение Киева и Новгорода кратко можно описать так. После смерти в 879 году Рюрика власть перешла в руки его шурина и опекуна малолетнего сына Игоря. Воевода Олег, получив бразды правления, три года укреплял и обустраивал земли, оставшиеся после умершего. Затем с хорошо подготовленной дружиной, ударную силу которой составляли варяжские воины, он двинулся на юг, чтобы завоевать земли, желательно все, пролегающие вдоль торгового пути «из варяг в греки», и, таким образом, избавить купцов и страну от выплаты непомерных даней на провозимые товары. Киев, лежащий на этом пути, как и Константинополь, были самыми главными взимателями дани.

6. Этапы формирования древнерусского государства

В процессе формирования Древнерусского государства можно выделить три основных этапа:

- этап (VIII–середина IX вв.). Происходит вызревание предпосылок государственности в восточнославянских племенах. В этом процессе решающую роль играли внутренние факторы:

- этническая общность,

- определенная схожесть экономических интересов,

- близость территории,

- необходимость защиты от внешних врагов (соседних племен и государств),

- потребность в расширении территории путем военных походов

Начиная с VI в. у восточных славян обособляется и укрепляется власть родовой аристократии, прежде всего военных вождей, опирающихся непосредственно на реальную вооруженную силу – дружину. Этот тип общественного устройства получил название «военной демократии».

На этом фоне складываются межплеменные союзы и выделяются их центры. К VIII в. у восточных славян возникли определенные предгосударственные формы. Исторические источники свидетельствуют о существовании союзов восточнославянских племен:

- Валинана (у волынян в верховьях р. Буг),

- Куявия (отождествляют с Киевом),

- Славия (связывают с Новгородом),

- Артания (местоположение неизвестно, возможно в районе современного г. Рязани).

Появляется система полюдья (сбор дани с общинников в пользу вождя-князя, пока добровольно, воспринимающийся как возмещение за военные расходы и управленческую деятельность).

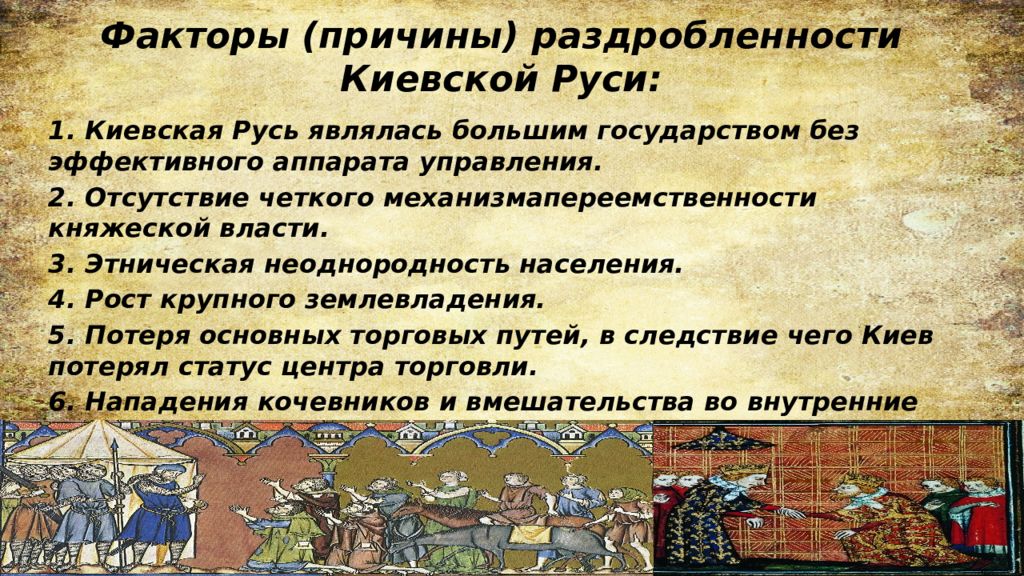

- этап (II половина IX–середина X вв.). Процесс складывания государства ускорился, во многом благодаря активному вмешательству внешних сил – хазар и норманнов (варягов), которые заставляли платить дань славянские и финно-угорские племена.Но о действительных началах древнерусской государственности можно говорить в первую очередь тогда, когда власть князя стала восприниматься как особенная государственная власть (вторая половина IX–первая половина Х вв.). О её характере можно судить, прежде всего, по организации сбора дани и полюдью, по активной внешней политике, в особенности по отношению к Византии.Призвание Рюрика новгородцами (862 г.) и объединение его преемником Олегом (879–912 гг.) Северной и Южной Руси под властью Киева в IX в. позволили сосредоточить власть киевских князей над территорией от Ладоги до низовьев Днепра.Сложилась своеобразная федерация племенных княжений во главе с князем киевским. Его власть проявлялась в праве сбора дани со всех входящих в это объединение племен.Олег, опираясь на мощь славяно-норманнской дружины и «воев» (вооруженных свободных общинников), совершает успешные походы на Византию в 907 и 911 гг. В результате были подписаны выгодные для Руси договоры, обеспечивающие ей право беспошлинной торговли на территории империи и ряд других привилегий.Игорь (912–945 гг.) стремился сохранить единство межплеменной федерации, а также защищал ее границы от появившихся грозных кочевников – печенегов.В 944–945 гг. он совершил два похода на Византию, нарушившую свои соглашения с Русью, но, потерпев поражения, вынужден был заключить менее выгодный договор с империей.В договоре с Византией 945 г. встречается сам термин «русская земля». В этом же году во время полюдья он был убит древлянами за требование дани сверх обычной.

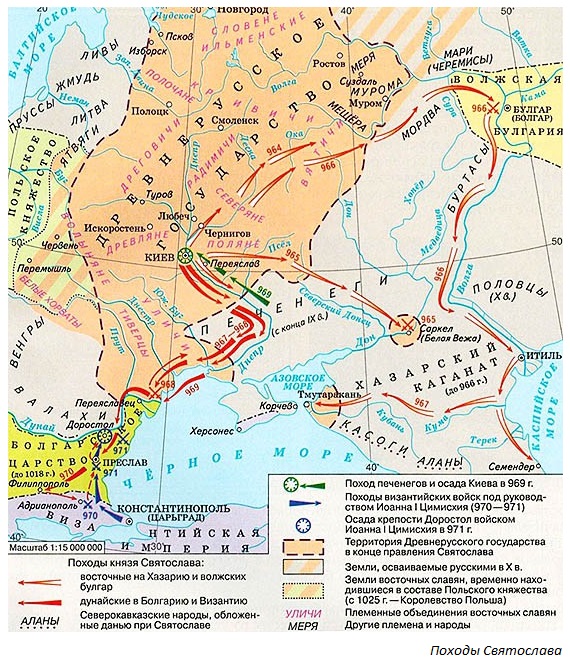

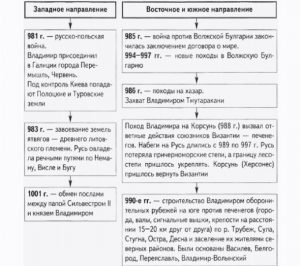

- этап (II половина X–начало XI вв.). Он начинается с реформ княгини Ольги (945–964 гг.). Отомстив древлянам за смерть мужа, она в целях предотвращения в дальнейшем случившегося с Игорем установила фиксированную норму сбора дани («уроки»), а для ее сбора установила особые места («погосты»), где «сидел» (т.е. следил за сбором дани) боярин с малой дружиной.«Полюдье» превращалось в «повод».Погосты стали опорой княжеской власти на местах.Политика сына Ольги, князя Святослава (964–972 гг.) направлена была в основном на борьбу с внешним врагом. Разгром Хазарии и походы на Дунай требовали больших сил, средств и времени. В связи с этим вопросами внутреннего устройства государства князь-воин (так звали Святослава и в народе, и в летописях) практически не занимался.Новые шаги в развитии русского государства связывают с деятельностью незаконнорожденного сына Святослава – Владимира I (980–1015 гг.), пришедшего к власти в результате жестокой, кровопролитной борьбы с братьями за киевский престол.Он расширил территорию Киевского государства, присоединив к нему юго-западные (Галицию, Волынь) и западные (Полоцкую, Туровскую) славянские земли.Кроме того, чувствуя опасность для прочности своей власти, связанную с ущербностью своего происхождения (сын рабыни Малуши – ключницы княгини Ольги), Владимир стремился укрепить княжескую власть в принципе:

- введение монотеистической религии (единобожия)

- введение института наместников

Сначала он делает это путем создания пантеона из 5 богов во главе с Перуном, который особенно почитался дружинниками. Но эта реформа не прижилась, и он пошел на радикальные изменения – ввел единобожие, приняв сам и заставив принять всю Русь христианство.

Введение христианства не только создало основу для духовного единства русского народа, но и укрепило верховную власть в государстве («един бог на небе, един князь на земле»), повысило международный авторитет Киевской Руси, переставшей быть варварской страной. Кроме того, христианская мораль призывала к смирению, что оправдывало феодальную эксплуатацию простых общинников со стороны князя, его окружения и землевладельцев-бояр, бывших опорой княжеской власти.

Следующим решительным шагом, завершающим создание государства, стала замена Владимиром племенных князей наместниками (ими были 12 сыновей Владимира и приближенные бояре), назначаемыми киевским князем. Наместники должны были:

- защищать новую веру

- укреплять власть князя на местах, будучи «оком государевым».

Укрепление власти дало Владимиру возможность организовать население страны для создания мощных оборонительных рубежей на южных границах государства и переселить сюда часть населения из более северных территорий (кривичей, словен, чюди, вятичей). Это позволило вести успешную борьбу с набегами печенегов. В результате князь, как свидетельствуют былины, стал восприниматься в народном сознании не просто как воин-защитник, а как глава государства, организующий охрану его рубежей.

Завершающий шаг в формировании русской государственности сделал сын Владимира I, Ярослав Мудрый (1019–1054 гг.), положивший начало русскому письменному законодательству. Им была создана первая часть первого письменного свода законов – «Русской правды» («Правда Ярослава»). Она была написана еще в 1015 г., в бытность его наместником в Новгороде, и предназначалась для новгородцев. Вступив в 1019 г. на киевский престол, Ярослав распространил ее на территорию всего государства. Впоследствии, в течение полутора веков «Правда Ярослава» дополнялась его сыновьями («Правда Ярославичей»), Владимиром Мономахом («Устав Владимира Мономаха») и последующими правителями русского государства и существовала как законодательная основа вплоть до принятия первого Судебника в 1497 г.

Появление письменного свода законов в начале IX в. стало необходимым, так как при разложении родовой общины многие простые люди теряли свой статус и терпели обиды, не имея возможности обратиться к родовым коллективам. Единственной защитой для общинников и простых горожан становился князь и его дружина. Это еще больше увеличивало власть князя.

«Русская правда» как развивающийся памятник дает представления об усложняющейся социальной структуре, категориях свободного и зависимого населения, т.е. собственно объектах и субъектах государственного управления.

Будучи преимущественно процессуальным сборником, «Русская правда» мало говорила о судебной организации (упоминаются князь и судьи как органы суда, и княжий двор – как место суда). Дело в том, что многие споры решались вне суда, силами самих заинтересованных сторон.

Значение «Русской правды» состоит в том, что она повлияла на развитие местного законодательства и в дальнейшем общегосударственного.

Кроме того, в ней проводилась идея ответственности власти в судебных делах, прежде всего перед Богом, а суд своекорыстный в интересах самой власти квалифицировался как неправый.

В целом первый письменный законодательный свод Руси представляет собой важное свидетельство зрелости государства.

Таким образом, к началу XI в. Киевская Русь имела основные черты сформировавшейся государственности:

- единую территорию, охватывающую место проживания всех восточных славян;

- династическую княжескую власть, распространявшуюся на всю территорию государства;

- единую систему государственного управления, основанную на наместничестве;

- единую для всего государства налоговую систему;

- единую монотеистическую религию, усиливающую процесс сакрализации (освященности) княжеской власти;

- единую правовую основу в виде письменного свода законов.

В последующие периоды данные черты русской государственности получили дальнейшее развитие.

7. Княжеская администрация. Зарождение гос. аппарата

Функции князей первого и второго этапа развития Киевской Руси отличаются друг от друга. В IХ-Х веках функции первых князей сводились:

- к организации войск;

- командованию этими войсками;

- сбору дани;

- внешней торговле;

- управлению (распространявшемуся в этот период, главным образом, на Киевскую землю).

Княжеского законодательства в этот период еще не было (только финансово-административные распоряжения), не было и средств обнародования общих норм. Если бы князь и пожелал издать законы, он не имел никакой возможности проследить за их выполнением. Из-за отсутствия современных форм законодательства, средств сообщения и связи доводить законы до сведения населения было практически невозможно. И кроме того, немногочисленные должностные лица княжеского управления не могли проверить исполнение законов населением. Функции князей – наместников и племенных князей были сходны с функциями киевских князей.

Таким образом, на этапе становления Киевского государства преобладали такие ведущие функции, как обеспечение внешней безопасности, внутренней стабильности, общественного порядка и фискальной, но непосредственный экономический интерес объединю земли.

Управлял государством, в основном, великий князь со своей дружиной: князь ходил на полюдье и собирал дань, судил население, отражал с дружиной нападение врагов, шел на них походом, заключал международные договоры.

Специфика геополитической ситуации – давление степных кочевых народов, агрессивные устремления соседних европейских государств, слабые культурные и политические контакты с ними, ограниченность выходов к морским торговым путям – влияла на развитие государственности Руси, постепенно превращая ее в «оборонное общество». Военные расходы при ограниченных людских и материальных ресурсах тяжким грузом ложились на население. Недаром именно у нас оформилось понятие «половник» (от половины урожая). Говоря экономическим языком, норма эксплуатации трудового люда нередко доходила до 50%.

Военные силы князей состояли:

- из дружины – постоянно действующего органа;

- народного ополчения, которое составляло основную массу войска;

- иноземных наемных отрядов (в которые, как правило, входили тюрки и скандинавы).

Дружина составляла основу государственного аппарата и военной организации Древнерусского государства. Первоначально дружина проживала на княжеском дворе (гриднице) на полном содержании князя и делилась на старшую и младшую.

В старшую дружину входили хорошо обученные привилегированные воины, некоторые нередко служили еще отцу князя. Из них назначались наиболее важные чины княжеской администрации (тысяцкие, сотские, волостели). Верхушку старшей дружины называли боярами, «мужами».

Младшая дружина (в которую входили «отроки», «пасынки», «детские») постоянно находилась при князе и сливалась с несвободной челядью. В эту дружину могли входить как дети самого князя, так и дети светлых князей или дружинников. Так они получали своего рода образование и приобщались к власти.

Дружинники выполняли множество функций:

- охраняли великого князя;

- собирали налоги;

- участвовали в торговых экспедициях;

- военных подходах;

- подавляли восстания;

- осуществляли управление на местах (наместничество);

- занимались самообучением (обучались военному ремеслу) и поддерживали боевую готовность;

- участвовали в совете при князе.

Таким образом, дружина состояла из ближайшего окружения князя и была постоянно действующим органом государства. Став носителем и охранителем общего экономического интереса, она превратилась в политическую силу.

В IХ-Х веках существовал совет при князе, в который входили наиболее влиятельные дружинники и представители родоплеменной знати «старцы градские» и «совет лучших» (старшие дружинники). Они не составляли какого-либо постоянного учреждения с определенными правами, обязанностями, компетенцией. В XI-XII веках совет при князе стали называть Думой.

В Думу входили:

- бояре (в основном, бывшие дружинники, осевшие на земле. Эти земли, как правило, находились недалеко от Киева, а в стольном граде дружинники имели дома и дворы);

- высшее духовенство (митрополиты, епископы, архимандриты, игумены).

Любопытно, что из 22 митрополитов домонгольской Руси 19 были греками, а большинство мелкого и среднего духовенства составляли уже выходцы из местного населения.

Все главные вопросы (войны, мира, управления) решались великим князем по совету с боярами, однако Дума все-таки была советом при князе и носила совещательный характер.

Вече, существовавшее еще до образования государства, продолжало действовать в Древнерусском государстве Из племенной сходки древних славян вече превратилось в собрание горожан, на котором решающая роль принадлежала городским феодальным верхам: боярам и старцам градским.

Каковы были точные функции этого органа власти в IХ-Х веках, неизвестно. Можно предположить, что в каждом племенном центре было свое вече. Суть вечевого общения состояла в совещании правящей верхушки и народа. В этот период вече еще играло роль в политической жизни древней Руси, являясь одним из основных органов государства при решении важных споров. Довольно часто вече избирало князей.

Из 50-ти князей, занимавших киевский престол, 14 были приглашены вечем.

В конце X века вече стало направляться феодальной верхушкой, его созыв и ведение были упорядочены. В вече имели право принимать участие полноправные граждане (не холопы) и не подчиненные семейной власти, то есть домохозяева.

Укрепление власти князей, рост княжеского аппарата управления привели к сокращению роли и значения веча. С середины XII века вечевые собрания перестали приглашать князей. Одной из сохранившихся функций веча было комплектование народного ополчения и выбор его предводителей – тысяцкого, сотских, десятских.

Тысяцкий возглавлял народное ополчение и выбирался, а затем назначался князем из феодальной верхушки. С течением времени эта должность приобрела наследственный характер. В мирное время тысяцкий и сотские выполняли разнообразные поручения, чаше всего полицейского характера. Уставная грамота князя Всеволода Новгороду в 1136 г. определяла, что тысяцкий должен «управливати всякие дела торговые и гостинные и суд торговый». С помощью тысяцких князья «примучивали дань».

Роль веча в разных княжествах была различной (в Новгороде – огромна, в Галицко-Волынском княжестве – минимальна) и зависела от политической обстановки. В истории были моменты, когда вече созывалось часто, принимало решения и имело большое значение, а потом долго не созывалось.

Тем не менее, четко прослеживается общая тенденция – по мере расширения процесса феодализации вече утрачивало свое значение и наконец прекратило свое существование. Это произошло потому, что феодальные группы стали настолько сильными, что перестали нуждаться в поддержке народного собрания.

Феодальные съезды были еще одним органом власти, созывавшимся в исключительных случаях, когда нужно было решить важнейшие политические вопросы, затрагивавшие интересы многих княжеств. Иногда феодальные съезды имели общеземский характер.

Феодальные съезды могли решать вопросы об избрании и изгнании князей, о принятии мер против тех князей, которые нарушают договор, о заключении союзов, об объявлении войны и мира, об издании новых законов и отмене старых. Их компетенция не была ограничена какими-либо нормами. Если князья поддерживали решения, то выполняли их, а если нет, то не выполняли.

Территория Киевской Руси была огромна, и, находясь в стольном городе Киеве, князь назначал в другие центры государства своих посадников.

Согласно Начальной летописи» еще легендарный Рюрик в 864 г. после смерти братьев «раздал мужем своим грады, оцому Полотеск, овому Ростов, овому Белоозеро». После своих походов Олег в 882 году повсюду в завоеванных землях «посади мужи свои», Олег Святославич в 1096 г., завоевав Муромскую и Ростовскую земли, «посажаща посадники своя по городам и дани поча имати».

Посадник следил за сохранением общественного порядка, вел борьбу с ворами и разбойниками, судил местное население, собирал дань и пошлины. Часть собранных средств поступала на содержание посадника и его дружины. С середины XII в. должность посадника постепенно стала вытесняться должностью наместника.

При князьях и посадниках находились тиуны, назначаемые часто из дворовых слуг князя. Тиуны присутствовали на суде князя и посадника, нередко даже замещали их в суде. Им поручалось заведование княжеским хозяйством в селах и на княжеском дворе. Различались тиуны: княжеский; огнищный, заведовавший княжеским двором – огнищем (с XII века назначался из бояр и назывался дворским), в его подчинении находился ключник, конюшный, ратайный (пашенный).

С XI в. появились особые чиновники князя по сбору дани – данщики. В Древнерусском государстве встречаются и другие должностные лица:

- мытники, взимающие торговую пошлину – «мыть»;

- вирники, взимающие денежный штраф за убийство свободного человека – «виру»;

- пятенщики, взимающие пошлину за продажу лошадей и пр. – «пятно».

В Киевской Руси параллельно существовали две системы управления: численная и дворцово-вотчинная.

Численная (десятичная) система была обычной для многих народов, Еще до образования Киевской Руси войско подразделялось на части: тьмы, тысячи, сотни, десятки, и князю помогал управлять не только совет, но и тысяцкие, сотские, десятские. С расширением и укреплением государства их функции видоизменялись, войска оседали в укрепленных городах, составляя там гарнизоны, а названия были перенесены из военного времени в мирное. Так стали называть начальников гарнизонов и командный состав. Тысяцкий превратился в командующего войсками, в княжеского воеводу. К ХI-ХII векам десятичная система утратила свое реальное математическое содержание. «Тысяча» стала не военным, а территориальным понятием – «округ». Подчинялся этот округ тысяцкому, который «держал в нем воеводство».

Таким образом, в ХI-ХII веках тысяцкие были руководителями военных сил определенного княжества или округа и сосредоточивали в своих руках всю административную власть: финансовую, судебную, полицейскую. Они были носителями власти князя на местах, его помощниками по управлению. Сотские были прямыми помощниками тысяцких, командовали сотнями как военными подразделениями. С превращением тысяч в территориальные округа, они стали выполнять финансово-административные функции. Процесс феодализации обусловил вытеснение органов десятичной системы в волостях.

Дворцово-вотчинная система состояла в управлении отдельными отраслями княжеского хозяйства особыми придворными чинами. Система кормления коренилась в ранних формах организации управления и надолго пережила Киевскую Русь.

В Киевской Руси не было принципиального различия между органами государственного управления и органами управления частными делами князя. Каждый, кто входил в состав княжеского двора, уже в силу этого считался годным для выполнения общеадминистративных функций. Назначенные на административные должности чины двора сохраняли за собой наименований, которые принадлежали им в хозяйстве князя. Центром, откуда тянулись все нити управления, был княжеский двор.

После того, как дружина осела на земле, основные административные должности стали занимать низшие дворцовые слуги, которые зачастую набирались из княжеских холопов, тиунов, мечников. В XI веке тиуны играли важную роль, их численность возрастала. Стала выделяться верхушка тиунов, которые обзаводились хозяйством, домами, селами. Должности могли передаваться по наследству. Со временем эта верхушка смыкалась с верхушкой бояр. Формировавшаяся правящая элита постепенно консолидировалась вокруг князей.

Подвижность общественной жизни, связанная с частыми перемещениями людей, колонизацией, нашествиями кочевников, княжескими усобицами, предопределила преобладание идущих сверху вертикальных связей. Если в средневековой Европе государства были относительно слабыми и обществу самому приходилось решать многие проблемы, на Руси, наоборот, государство постепенно превращалось в верховного законодателя общественной жизни.

Слабее, чем в Европе, шел процесс дифференциации по социальному и профессиональному признакам. Огромные территории, обилие лесов и болот делало местность труднопроходимой, так что не было и разветвленной системы коммуникаций. Обмен товарами и услугами в связи с этим развивался медленнее, горизонтальные общественные связи не укреплялись.

Колонизация в трудных природных условиях приучила древнерусского человека довольствоваться элементарными технологиями (типа «подсечного», или, как его часто называют, «кочевого», земледелия). В правосознании тружеников не могла в этих условиях оформиться идея о том, что приложение труда к земле является основой собственности на нее и продукты ее обработки.

В итоге на Руси государство превратилось в единственную организующую силу, не привыкшую встречать серьезного сопротивления в обществе, за исключением случаев отстаивания вечевых традиций и народных восстаний (свойственных любому средневековому обществу), В таких случаях власть проявляла произвол и насилие. Государь на Руси никогда не нуждался в правовом обеспечении своих поступков, поэтому идея законности и правопорядка не превратилась здесь в общезначимую ценность.

В таких условиях не могло сложиться и западноевропейское понятие собственности, такое как в римском праве. Поскольку даже у крупных землевладельцев из числа лиц узкого боярского круга приближенных к князю это право было узурпировано государством в лице правителя, смотревшего на всю страну как на свою вотчину.

8. Право. Русская Правда ее происхождение, источники и содержание

Источники права

Основными источниками права Киевской Руси были правовой обычай и договорное право, в меньшей степени — княжеское законодательство и церковное право. Отношения внутренней и внешней государственной жизни, как и отношения между частными лицами определялись в основном обычаями и договорами. Слова законъ, поконъ известны уже в Начальной летописи («Повести временных лет»), но в значении «нрав, предания, обычаи, пошлина» (как и в средневековом западноевропейском праве: слово lex означало не закон, а обычай). Основными письменными источниками раннего периода являлись договоры Руси с Византией и Русская Правда.

Обычное право

Древнейшим источником права было обычное право. Оно регулировало порядок совершения кровной мести и некоторые процессуальные действия (присяга, ордалии, свод, оценка показаний свидетелей и др.). Русское обычное право стало одним из источников договоров с Византией, содержащих ссылки на правовые нормы «по закону рускому». Термин «Закон Русский» предположительно был наименованием русского обычного права. С возникновением и развитием государства господствующие слои приспосабливали обычаи к своим интересам, санкционировали или напротив запрещали отдельные обычно-правовые институты. Например, согласно ст. 2 Пространной редакции Русской Правды, в XI веке старшие сыновья Ярослава Мудрого запретили кровную месть. Правовые обычаи прочно укоренились в общественных отношениях и продолжали их регулировать даже после появления письменных источников. Например, обычаи лежали в основе уголовного и в некоторой степени гражданского судопроизводства общинных (копных) судов.

Договорное право

Договор (др.-рус. рядъ, крестное цѣлование, докончание) регулировал как частноправовые отношения, так и политический быт: международные отношения, отношения между русскими князьями, отношения князя с населением (вечем и местной знатью) и отношения князя с дружиной и вольными слугами. Договоры основывались как на обычном праве, так и на нормах собственно договорного права (нормах, создаваемых в процессе заключения договоров). Позднейшие договоры нередко повторяли содержание более ранних, поэтому в их тексте не всегда можно отделить обычное право от договорного. Также сложно установить время возникновения конкретной правовой нормы. В ряде случаев договоры ссылались на старину, то есть давний обычай. Договоры князя с народом были следствием права населения определённой территории приглашать к себе князя0. Раннее Русское государство строилось на основе устного договора между князем и его дружинной с одной стороны и племенной знатью и формально всем подвластным населением — с другой стороны. Самый ранний упоминающийся в письменных источниках договор, вероятно, существовавший в устном виде, был заключён приблизительно в 862 году между варяжскими князьями во главе с Рюриком и призвавшими их племенами славян и финнов1.

Договоры Руси с Византией

Наиболее ранними известными русскими письменными договорами были русско-византийские договоры X века, записанные на харатьях. Тексты этих договоров сохранились в составе «Повести временных лет». Договоры заключались в 911, 944 и 971 годах после войн Руси с Византийской империей и представляли собой международно-правовые акты, включавшие нормы византийского и древнерусского права. В текстах договоров зафиксированы нормы уголовного и гражданского права, определены права и привилегии феодалов. Эти соглашения содержат нормы Закона Русского — предположительно устного обычного права Руси. Договоры регулировали торговые отношения, определяли права, которыми пользовались русские купцы в Византии. Например, Договор 911 года содержит статьи о наследовании имущества руси, находившейся на службе в Византии, именно русскими потомками. Статьи данного договора включают нормы уголовного права, регулирующие ответственность за убийство, кражу, телесные повреждения, разбой, грабёж и др. Некоторые из этих норм позже были включены в Русскую Правду.

В отдельных случаях нормы русско-византийских договоров опережали международное право своего времени. Так, Договор 911 года устанавливал взаимные обязанности руси и византийцев сохранять имущество с разбившегося о берег чужеземного корабля, пока не появится законный владелец. К нормам международного права относится также обязанность сторон по выдаче преступников.

Княжеское законодательство

Княжеское законодательство приобретает особое значение с начала Х века. Раздавая города своим мужам, князья устанавливали порядок управления и суда; подчиняли своей власти новые земли, они определяли размеры дани. Законодательные акты князей первоначально существовали в виде устных постановлений по отдельным правовым вопросам. Таковыми были, например, «уставы» и «уроки» княгини Ольги. Князь Владимир Святославич совещался с представителями церкви «о строе и о уставе земляном». С XI века княжеские постановления начали фиксироваться в виде отдельных записей. Известны Правда Ярослава Мудрого 1016 года; изданный тем же князем Покон вирный, регулировавший содержание вирника (сборщика вир — штрафов за убийство) местным населением; Правда Ярославичей (сыновей Ярослава), устанавливавшая штрафы за посягательство на людей и имущество княжеского домена; постановление о запрете кровной мести сыновьями Ярослава («отложиша убиение за голову, но кунами ся выкупати», ст. 2 Пространной редакции Русской Правды); обширный Устав Владимира Мономаха. Позднее эти постановления и ряд обычно-правовых норм были кодифицированы и вошли в состав Русской Правды. Князья издавали также постановления, касающиеся церкви.

Церковное право

С принятием христианства в Древнерусском государстве возникает церковное право. В письменной традиции распространяются памятники византийского права: Закон судный людем (южнославянский правовой кодекс IX—X веков, представляющий собой переработку некоторых византийских и еврейских законов); Номоканоны (на Руси называвшиеся Кормчими книгами — юридические сборники, содержавшие как церковные правила, так и постановления римских и византийских императоров о церкви); Эклога (официальный свод византийского права VIII века); Прохирон (своеобразное пособие для изучения законодательства Византии); Книги законные (перевод византийских законов)23. Однако, несмотря на широкое бытование в письменной традиции, в правовой практике византийское право значительного применения не имело, и полная его рецепция не произошла. Исключения составлял ряд заимствований в нормах брачно-семейного права и некоторых других сферах, что нашло отражение в соответствующих статьях Русской Правды. Русское церковное право было основано в первую очередь на издававшихся князьями церковных уставах, основанных на местном праве и лишь ограниченно заимствовавших византийское.

Древнейшими письменными церковными уставами Руси являются Устав Владимира Святославича о десятинах, церковных судах и людях церковных и Устав Ярослава Мудрого о церковных судах, включающие важные нововведения в сферах финансового, семейного и уголовного права. Данные уставы и последующие местные церковные уставы удельных княжеств устанавливали правовые основы отношений государства и церкви, светской и духовной власти, определяли правовой статус духовенства и юрисдикцию церкви.

Владимиром Святославичем была издана грамота о выделении десятины церкви Богородицы. В XI веке в связи с учреждением епархий, распространением на них церковной десятины и установлением церковной юрисдикции грамота была переработана в Устав. В XI—XII веках по мере укрепления и расширения церкви документ дополнялся рядом статей, включая перечни церковных судов и церковных людей4: церковь наделялась правом суда по некоторым делам над всеми мирянами, и по всем делам над некоторыми категориям лиц. В частности здесь фиксируется факт крещения Руси, отражаются договорные отношения между княжеской и церковной властью; определяется место церковной организации в государстве; обеспечивается право «десятины», то есть отчислений десятой части доходов от поступлений: княжеских, торговых, таможенных, судебных.

Устав князя Ярослава Мудрого составил следующий этап письменного оформления правового положения древнерусской церкви. Его князь составил с митрополитом Иларионом в 1051—1054 годах. Этот памятник правовой культуры Древней Руси содержит систему правовых норм, регулирующих порядок заключения брака и брачных отношений; касались отношений церковной и светской власти; определяли правовой статус служителей церкви, закрепляли их привилегии.

Русская Правда

Русская Правда — сборник правовых норм Киевской Руси, датированный различными годами, начиная с 1016 года, древнейший русский правовой кодекс. Является одним из основных письменных источников русского права. Происхождение наиболее ранней части Русской Правды связано с деятельностью князя Ярослава Мудрого. Написана на древнерусском языке. Русская Правда стала основой русского законодательства и сохраняла своё значение до XV—XVI веков.

Первооткрывателем Русской Правды для исторической науки является историк В. Н. Татищев, в 1737 году обнаруживший Краткую её редакцию.

Русская Правда содержит нормы уголовного, обязательственного, наследственного, семейного и процессуального права. Является главным источником для изучения правовых, социальных и экономических отношений Киевской Руси.

Происхождение

Русская Правда аналогична более ранним европейским правовым сборникам, в том числе так называемым германским (варварским) правдам, например, «Салической правде» — сборнику законодательных актов Франкского государства, древнейший текст которого относится к началу VI века. Также известны Рипуарская и Бургундская правды, составленные в V—VI веках, и другие. К варварским правдам относятся и англосаксонские судебники, а также ирландский, алеманский, баварский и некоторые другие юридические сборники. Наименование этих сборников законов «правдами» — условно и принято в русскоязычной литературе (по аналогии с Русской Правдой). В оригинале, например, Салическая правда известна как Lex Salica (лат.) — «Салический закон».

Вопрос о времени происхождения древнейшей части Русской Правды спорен. Большинство современных исследователей связывают так называемую Древнейшую Правду (первая часть Краткой редакции) с именем Ярослава Мудрого (Правда Ярослава). Период создания Древнейшей Правды — 30-е годы XI века — 1054 годы. Нормы Русской Правды были постепенно кодифицированы киевскими князьями на основе устного восточнославянского обычного права1 с включением отдельных элементов византийского права2. Как полагает И. В. Петров, Русская Правда «явилась конечным кодифицированным результатом эволюции Древнерусского права», прошедшего несколько этапов в своем развитии.

Состав и датировка

Краткая редакция состоит из следующих частей:

- так называемая Правда Ярослава, или Древнейшая Правда (статьи 1—18), 1016 год (большинство учёных) или 1030-е годы (С. В. Юшков, М. Н. Тихомиров), как правило, связывается с деятельностью Ярослава Мудрого;

- Правда Ярославичей (Изяслава, Всеволода и Святослава, сыновей Ярослава Мудрого, входивших в триумвират Ярославичей) (статьи 19—41), младший из трёх князей Всеволод назван перед средним Святославом), не имеет точной даты, нередко относится к 1072 году;

- Покон вирный (статья 42) — определение порядка кормления вирников (княжеских слуг, сборщиков вир — судебных штрафов), 1020-е или 1030-е годы;

- Урок мостникам (статья 43) — регулирование оплаты труда мостников — строителей мостовых, или, согласно некоторым версиям, строителей мостов, 1020-е или 1030-е годы.

Краткая редакция включает 43 статьи. Первая её часть, наиболее древняя (Правда Ярослава), отмечает сохранение обычая кровной мести, хотя и ограничивает его кругом ближайших родственников, отсутствие чёткой дифференциации размеров судебных штрафов в зависимости от социального статуса потерпевшего. Правда Ярославичей отражает дальнейший процесс развития правовых отношений: включает повышенные штрафы за убийство привилегированных слоев общества. Значительная часть статей посвящена защите княжеского хозяйства и княжеских людей. Наказаниями по Краткой Правде являются денежные штрафы, за наиболее тяжкие преступления допускается расправа на месте происшествия. Большинство учёных относят Краткую Правду к XI веку.

Пространная редакция включает около 121 статьи и состоит из двух частей — Устава Ярослава Владимировича и Устава Владимира Всеволодовича Мономаха. По мнению большинства исследователей, Пространная Правда основана на тексте Краткой, в который были внесены изменения и дополнения, в том числе принятые во время киевского княжения Владимира Мономаха45. Также существует точка зрения, что к Уставу Владимира Мономаха можно отнести только статья 53, содержащую упоминание князя6. Пространная Правда обычно относится к началу XII века, реже к более позднему времени. По мнению Я. Н. Щапова, в дальнейшем, с XIII века, Русская Правда использовалась в Новгороде в церковном суде по светским делам. Пространная редакция отражает дальнейшую социальную дифференциацию, привилегии землевладельцев, зависимое положение смердов, закупов и холопов. Нормы Пространной Правды свидетельствуют о процессе дальнейшего развития княжеского и боярского землевладения, они уделяют много внимания охране прав собственности на землю и другое имущество. О дальнейшей социальной дифференциации свидетельствует размер вира, связанный со статусом жертвы. Основным наказанием является выплата вир и продаж, судебных штрафов в пользу князя. Статья 2 Пространной Правды содержит законодательный запрет кровной мести Ярославичами. Пространная Правда впервые упоминает архаическую по происхождению меру наказания за особо тяжкие преступления — поток и разграбление. В связи с развитием товарно-денежных отношений и необходимостью их правового регулирования Пространная Правда определяет порядок заключения ряда договоров, а также передачу имущества по наследству. Значительное место уделяется сбору свидетельских показаний.

Устав Владимира Всеволодовича был принят вскоре после начала его киевского княжения в 1113 году. Устав посвящён долговым нормам и правовому положению закупов, свободных людей, попавших в зависимость после того, как они взяли купу — кредит. Устав ограничивал произвол кредиторов, определяя проценты по кредиту и запрещая обращать закупов в рабство (обельное холопство). Учёные считают это следствием Киевского восстания 1113 года.

По мнению А. П. Толочко, Краткая редакция является фальсификатом, выполненным в Новгороде в XV веке на основе Пространной редакции в рамках описания так называемых «Ярославлих грамот» — мнимых договоров князя Ярослава Мудрого с новгородцами7. П. В. Лукин отмечает, что Краткая редакция содержит явно первичные чтения в сравнении с Пространной, а в Пространной заметны следы влияния Краткой.

Сокращённая редакция включает 50 статей. По мнению большинства исследователей, она относится к значительно более позднему периоду, чем другие редакции, к XVI—XVII векам, и представляет собой сокращение из Пространной. Так, А. А. Зимин полагал, что она была составлена в XVI — начале XVII века путём сокращения Пространной редакции и является попыткой приспособить её к действовавшему праву через исключение устаревших норм0. По М. Н. Тихомирову, Сокращённая Правда сложилась в конце XV века в Московском княжестве после присоединения к нему в 1472 году территории Великой Перми. Связь с этим регионом, по мнению исследователя, нашла своё отражение в денежном счёте данного текста. Сокращённая Правда, согласно Тихомирову, восходит к тексту, не менее древнему, чем две другие редакции.

Отрасли права

Уголовное право

Как и другие ранние правовые памятники, Русская Правда отличает убийство неумышленное, «в сваде», то есть во время ссоры, от умышленного — «в обиду», и от убийства «в разбое». Различалось причинение тяжкого или слабого ущерба, а также действия, наиболее оскорбительные для пострадавшего, например, отсечение усов или бороды, каравшиеся более высоким штрафом, чем отсечение пальца9. Русская Правда содержит следы характерного для традиционных обществ принципа ответственности — кровной мести.

Уголовные санкции

Кровная месть

- Правда Ярослава санкционировала кровную месть, но ограничивала круг мстителей определёнными ближайшими родственниками убитого. Статья 1 Краткой Правды: «Убьеть муж мужа, то мьстить брату брата, или сынови отца, любо отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови; аще не будеть кто мьстя, то 40 гривенъ за голову». За убийство могли мстить брат за брата, сын за отца, отец за сына, племянник за дядю. В остальных случаях, а также в случае, если мстителя не находилось, убийца обязан был уплатить виру — штраф за убийство в пользу князя0. В третьей четверти XI века кровная месть была законодательно запрещена сыновьями Ярослава Мудрого (статья 2 Пространной Правды). Н. А. Максимейко считал, что месть, упоминаемая Русской Правдой, была не досудебной кровной местью (самостоятельной расправой), а исполнением судебного приговора, на основании которого преступник выдавался родственникам убитого для расправы. Аналогичная практика присутствовала в более поздней правовой системе Литовского государства, основанной на древнерусском праве.

Княжеские штрафы и частные вознаграждения в Русской Правде исчислялись в гривнах, кунах, гривнах кун и других денежных единицах.

Штрафы в пользу князя

Основная статья: Вира

- Вира — штраф за убийство свободного человека («а в холопѣ и в робѣ виры нѣтуть», статья 84 Пространной Правды). Величина виры зависела от знатности и общественной значимости убитого. За княжеского мужа, тиуна огнищного и конюшего платилась вира в 80 гривен. За княжеского отрока, конюха, повара или простого свободного мужчину без определённого социального статуса платилась вира в 40 гривен. За убийство ремесленника или ремесленницы полагалось наказание в 12 гривен, за смерда и холопа — 5 гривен, за рабыню — 6 гривен, за рядовича — 5 гривен, за тиуна княжеского сельского или руководящего пахотными работами — 12 гривен, за кормильца — 12 гривен, столько же и за кормилицу, «хотя си буди холопъ, хотя си роба» (даже если это холоп или рабыня)2. За убийство свободной женщины без определённого социального статуса платилась вира в 20 гривен. Если убийца свободного человека был неизвестен, вервь (община), на территории которой было найдено тело жертвы, платила дикую виру, коллективный штраф, который платила вся вервь.

- Полувирье — штраф за тяжкие увечья свободному человеку: «Аче ли утнеть руку, и отпадеть рука или усохнеть или нога, или око, или нос утнеть, то полувирье 20 гривенъ, а тому за вѣкъ 10 гривенъ» (статья 21 Пространной Правды).

- Продажа — штраф за другие уголовные преступления — нанесение менее тяжких телесных повреждений, кражу и др. Исчислялся различными суммами, но, как правило, небольшими в сравнении с вирой.

Плата пострадавшим

- Головничество (статья 4 Пространной Правды) — плата в пользу родственников убитого.

- Плата «за обиду» — как правило, плата потерпевшему.

- Урок — плата хозяину за украденную или испорченную вещь или за убитого холопа.

Поток и разграбление

- Наиболее тяжкими преступлениями считались разбой «безъ всякоя свады» (убийство в разбое без повода, без ссоры), поджог гумна или двора и конокрадство. За них преступник подвергался потоку и разграблению. Первоначально это была высылка преступника и конфискация имущества, позднее — преступник и его семья обращались в рабство, а его имущество подвергалось разграблению. Поток и разграбление инициировала община, а осуществляла княжеская власть, то есть эта мера наказания уже была поставлена под контроль государства. Поток и разграбление восходят к архаическим коллективным расправам, представлявшим собой удаление из общности человека, который противодействовал её воле.

«Будеть ли сталъ на разбои безъ всякоя свады, то за разбоиника люди не платять, но выдадять и всего съ женою и с дѣтми на потокъ и на разграбление» (статья 5 Пространной Правды).

«аще будеть коневыи тать, выдати князю на потокъ» (статья 30 Пространной Правды)

«Аже зажьжеть гумно, то на потокъ и на грабежь домъ его, переди пагубу исплатившю, а въ процѣ князю поточити и. Тако же аже кто дворъ зажьжеть» (статья 79 Пространной Правды).

Частное право

По Русской Правде купец мог отдавать имущество на хранение (поклажа). Совершались ростовщические операции: в рост давались деньги — отданное (исто) возвращалось с процентами (резы), или продукты с возвратом в пропорционально большем размере. Подробно представлены нормы наследственного права. Предусматривалось наследование как по закону, так и по завещанию, «ряду».

Процессуальное право