Великое княжество Литовское (кратко)

Вообще, оно было довольно интересным государственным образованием, поэтому сначала мы хотели бы выписать его основные особенности:

- Оно было одним из самых крупных территориальных объединений в Европе в 14-16 веках.

- До 15 века официальным языком в Княжестве был русский.

- Оно долгие годы было в союзе, а затем в объединении с Польшей, что, однако, не мешало великим литовским князьям проводить самостоятельную политику.

- Огромную часть территории страны составляли славянские и русские земли и княжества, которые были собраны в начале создания государства, а затем на протяжении нескольких веков присоединялись к Княжеству. Некоторые были завоеваны, а некоторые сами входили в состав страны, ища защиты от междоусобиц либо татарского нашествия.

- Три четверти древнерусских городов были в составе этого государства. Например, Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск, Новгород-Северский и т.д.

- В развитии своем оно не уступало, а иногда опережало Русское государство. Франциск Скорина, напечатавший в начале 16 века первую Библию на славянском языке, Симеон Полоцкий, бывший поэтом и ученым, мыслители Симон Будный и Василий Тяпинский — все были выходцами из Литовского Княжества.

- С середины 15 века в литовском обществе складывается единое правящее сословие — шляхта (подарок от поляков) — которое имело все политические права и даже создавало свои сеймы, где решались все вопросы.

- В 1529, 1566 и 1588 годах были приняты выдающиеся законодательные акты — Литовские статуты, которые являются прекрасными юридическими памятниками. Последний из них прекратил свое действие только в 1840 году по указу императора Николая Первого.

- В 1387 году Княжество приняло католичество, которое, однако, вплоть до Брестской церковной унии 1596 года не ущемляло прав православных, которых было большинство.

Теперь давайте соберем основные даты из истории Литовского Княжества:

- 1009 год — первое упоминание о Литве в одной из европейских летописей.

- 1263 год — великий князь Миндовг создает Великое Княжество Литовское, объединив под своей властью славянские и литовские земли.

- 1316-1341 — княжение князя Гедимина, который расширил территорию страны (вошли земли нынешней Белоруссии). Он также постоянно укреплял связи с Польским королевством и русскими княжествами (к примеру, с Тверью) с помощью, например, династических браков.

- 1345-1377 — совместное правление князей Ольгерда и Кейстута, при которых к Литве отошли многие нынешние украинские земли и которые проводили агрессивную политику в отношении Московского княжества.

- 1362 год — изгнание Ольгердом ордынцев из Киева и присоединение его.

- 1368, 1370, 1377 годы — походы Ольгерда против князя Дмитрия Донского (два раза литовцы даже осаждали Москву).

- 1385 год — Кревская уния («уния» — это союз между государствами), по которой Литва входила в состав Польши, а князь Ягайло становился польским королем (дело в том, что он просто женился на польской королеве Ядвиге).

- 1387 год — принятие Литвой католичества.

- 1404 год — захват Смоленска, который до 1514 был в составе Литвы.

- 1410 год — победа литовских войск над Тевтонским орденом под Грюнвальдом.

- 1413 год — Городельская уния, в соответствии с которой на литовских дворян-католиков распространяются права польской шляхты.

- 1529, 1566, 1588 годы — создание трех Литовских статутов (ударение на «У»).

- 1487-1537 годы — проходившие с перерывами войны с Русским государством.

- 1569 год — подписание Люблинской унии и объединение Литвы в одно государство с Польшей — Речь Посполитую.

Территория Прибалтики

Если в рамках нашего занятия мы говорим про Великое княжество Литовское, то это государство существовало с середины XIII века по 1795 год на территории современных Белоруссии (полностью), Литвы (за исключением Клайпедского края), Украины (бо́льшая часть, до 1569 года), России (юго-западные земли, включая Смоленск, Брянск и Курск), Польши (Подляшье, до 1569 года), Латвии (частично, после 1561 года), Эстонии (частично, с 1561 по 1629 годы) и Молдавии (левобережная часть Приднестровья, до 1569 года).

В состав Великого княжества Литовского, помимо литовских земель и «приросших» к ним ближайших славянских и прусских территорий, вошли фактически все древнерусские земли, кроме Владимиро-Суздальской Руси и Господ Великого Новгорода и Пскова. В XV веке ВКЛ было одним из самых крупных государств Европы, площадь его составляла 1 млн кв. км. В конце XV — первой четверти XVI века государство уменьшилось до 700000 км. На этой площади обитало приблизительно 3 или 3,5 млн человек(Э. Гудавичюс). Этническая Литва составляла 1/10 этого пространства.

С 1385 года Великое княжество Литовское находилось в личной унии с Королевством Польским, а с 1569 года — в сеймовой Люблинской унии в составе федеративной Речи Посполитой.

В XV—XVI веках Великое княжество Литовское — соперник Русского государства в борьбе за господство на землях Руси и в целом в Восточной Европе.

Прекратило существование после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году. К 1815 году вся территория бывшего княжества вошла в состав Российской империи.

Население Прибалтики

С VI века до н. э. балтские (летто-литовские) племена населяли территории современных Литвы, Белоруссии, частично Латвии, Польши, России. С VIII века н. э. в ходе славянской колонизации Восточноевропейской равнины восточная часть балтов приняла участие в этногенезе кривичей, радимичей и вятичей, в бассейне р. Протвы частью исследователей впоследствии выделяется балтское племя голядь.

Великое княжество Литовское было полиэтническим государством, что обусловлено этнической неоднородностью входивших в его состав земель. Этнокультурную основу княжества составляли славяне и балты. Славянское большинство населения княжества представляло собой жителей бывших княжеств Руси, присоединённых великими князьями литовскими.

Балтское население Великого княжества Литовского — жемайты, аукштайты, дзуки, часть ятвягов и пруссов — стало основой литовского народа. Славянское население княжества стало основой формирования двух восточнославянских народов — белорусов и украинцев.

Великое княжество Литовское также населяли поляки (крестьяне-колонисты, известные как мазуры, горожане и отчасти мелкая шляхта); курши, латгалы, селы, бежавшие в XIII веке от насильственной христианизации земгалы, пруссы (бортеи или зуки, скаловы, летувинники); немцы, составлявшие прежде всего купечество и проживавшие в основном в городах; евреи (литваки), литовские татары, караимы, небольшие группы шотландцев (шкоты), армян, итальянцев, венгров и других народов.

Название Litua в форме косвенного падежа Lituae впервые встречается в Кведлинбургских анналах под 1009 годом при описании смерти миссионера Бруно Кверфуртского, который был убит «на границе Руси и Литвы» язычниками, противившимися крещению вождя Нетимера:

«1009 г. Святой Бруно, который звался Бонифацием, архиепископ и монах, был обезглавлен язычниками на границе Руси и Литвы в 11-й год своего подвижничества вместе с 18 спутниками, и 9 марта вознёсся на небо».

Особенности экономического и политического развития

В состав Великого княжества Литовского, помимо литовских земель и «приросших» к ним ближайших славянских и прусских территорий, вошли фактически все древнерусские земли, кроме Владимиро-Суздальской Руси и Господ Великого Новгорода и Пскова. В XV веке ВКЛ было одним из самых крупных государств Европы, площадь его составляла 1 млн кв. км. В конце XV — первой четверти XVI века государство уменьшилось до 700000 км. На этой площади обитало приблизительно 3 или 3,5 млн человек (Э. Гудавичюс). Этническая Литва составляла 1/10 этого пространства.

На территории древнерусских земель обитало то же население, что и прежде, сохраняя свои прежние традиции.

Экономическое развитие Литвы в раннем средневековье определяли два усиливающихся фактора: пахотное земледелие и металлургия, основанная на добыче местных болотных руд. Рало и соха на конной тяге позволяли обработать площадь, урожай с которой мог обеспечить зерном немалый хозяйственный коллектив. Это в свою очередь позволяло использовать окрестные луга под пастбища и заготовку сена на зиму. Землепашцы освоили двуполье.

В Литве возникло одальное общество индивидуальных семей и индивидуальных хозяйств. Возникновение обособленных хозяйств потребовало ускоренного развития ремесел: услуги ремесленников находили все больший спрос. В конце I тысячелетия и особенно в начале II тысячелетия металлургия, кузнечное, слесарное и гончарное дело, обработка и выделка кожи стали отдельными ремеслами. Были приобретены навыки изготовления проволоки, штамповки жести, варки железа и стекольного литья. Богатые замки не могли обойтись без подручных ремесленников, становилось все больше «профессиональных» поселений. В XIII в. литовские дружины располагали добротными мечами и копьями, кольчужными доспехами и легкими шлемами из прочной стали. В этом столетии наиболее укрепленные литовские замки устояли перед нападениями всех противников.

В XII – начале XIII в. большинство населения Литвы, как и ранее, составляли общинники (которых еще называли лаукиники, laukininkai – от laukas, т. е. поле,). Индивидуальные семьи членов общины вели раздельное хозяйство, что приводило к распаду кровно-производственных связей. Структуру общины (поля) стало определять не родство, а место проживания, начало складываться территориально организованная община. Пахотная земля, пастбища и сенокосы стали собственностью отдельных семейных хозяйств. В общей собственности поля остались перелески, выгоны, леса, озера, болота. Таким образом, литовское поле пошло по германскому, а не по восточно-славянскому пути общинного развития. Имущественные отношения людей все еще скреплялись родственными связями: индивидуальное наследование было обеспечено, но распоряжаться землей было можно лишь с позволения родственников. Из богатых лаукиников обычно происходили воины-дружинники. Воинские силы росли и крепли, из разрозненных отрядов они превращались в социальную прослойку. Контрибуции, взимаемые с присоединенных земель, стали данью, а дары «своих» земледельцев вождям и военачальникам сделались обязательными. Наследуемая власть превратила несменяемых вождей в межобщинных посредников и судей, а концентрация власти в одних руках – сделала их князьями. Князья со своими дружинами объезжали общины, взимая с них дань. Возникли княжьи повинности – право полюдья и складчина. Земли, состоящие из отдельных полей, стали княжествами.

«Политическое» устройство литовцев вполне укладывается в рамки военной демократии. Об этом свидетельствует наличие в источниках большого количества князей, скорее всего, глав родов. Постепенно формируется вождество, первоначально в виде конического клана (клан конический – родственная группа, в которой статус индивида определяется степенью его генеалогической близости к родоначальнику или правителю.) во главе с Дангерутисом и Стакисом. Ко времени Миндовга вождество приобретает унитарный характер, а ко времени Гедимина достигает своего апогея.

Литовская княжеская власть отличалась рядом архаических черт, среди которых одна из самых ярких — система «диархии». Равноправное верховное правление двух братьев — дело обычное для древней Литвы: Дауспрунгас и Миндовг, Пукуверас и Бутигейдас, Видение и Гедиминас, Явнутий и Кейстут, Ягайло и Витовт. Такое разделение власти было характерно для древних народов.

Необходимо отметить федеративный характер формирующегося государства. Это создавало условия для сохранения древнерусских городов-государств, государств-общин на территории Великого княжества Литовского. В ряде регионов они не только сохранялись, но и получили дальнейшее развитие. Ярчайшими примерами такого пути были восточные земли государства: Полоцкая, Витебская, Смоленская. Они сохраняли все атрибуты древнерусских городов-государств: вечевую активность, суверенность, как во внешнеполитических, так и во внутриполитических делах, общинное землевладение, волостное устройство и т.д.

В целом можно говорить о сохранении на территории русских земель Великого княжества Литовского мощного общинного наследия, своего рода общинного строя, который состоит из остатков и модификаций древнерусской общинности.

Постепенно формируются архаические сословия. Значительную часть высшего сословия составили князья: Гедиминовичи и Рюриковичи. Другим ингредиентом высшего сословия становятся бояре — наследники бояр Киевской Руси. Боярами стала называться знать и этнической Литвы. Первоначально и они выполняют те же функции, что и их предшественники: служат князьям, занимаются военными делами, дипломатической деятельностью, возглавляют вечевые партии в городах. Доходы их проистекали из управленческой деятельности — это были всякого рода кормления и держания государственных «урядов». Лишь в XV в. получает развитие боярское землевладение, пути бояр и остального населения расходятся. Именно бояре получают те сословные привилегии, которые под влиянием Польши начинают распространяться в Великом княжестве. Более того, они получают и польское название «шляхта», а боярами (панцырными и путными) стали называть более мелкое служилое население, которое социально граничило с боя- рами-слугами.

Во второй половине XV — начале XVI в. высшую группу знати, в основе которой было старолитовское боярство, стали называть на польский манер «панами».

В отдельную социальную категорию со временем выделяются и жители западнорусских городов, за которыми закрепляется название «мещане». Эта категория возникла в результате распада прежнего волостного единства городских и сельских жителей времен Киевской Руси. Мещане несли службу, которая варьировалась пространственно и хронологически. Эта служба включала в себя «блюдение» городских укреплений, военные повинности.

Под достаточно неопределенное понятие «крестьянство», помимо вышеупомянутых путных и панцырных бояр и слуг, подходили еще люди тяглые и люди данные. И те и другие были свободны и несли службы на «господаря», т.е. великого князя. Главной обязанностью их было обслуживать господарские дворы. От всех категорий населения отличались рабы, названия которых свидетельствуют о связи с Киевской Русью: челядь и холопы. В литовских землях невольники именовались паробками или койминцами.

Помимо рабов, все категории населения были свободны и несли ту или иную службу в пользу государства. «Сословия» имели много архаических черт, свидетельствовавших об их недавнем появлении: родовые пережитки, архаика в семейнобрачных отношениях и т.д.

Непосредственно с социальной историей Великого княжества Литовского связана проблема возникновения и развития государственной и частной земельной собственности. На протяжении XV в. в Великом княжестве Литовском формируется государственная (господарская) земельная собственность, которая окончательно оформляется «волочной померой» Сигизмунда-Августа в 50-е гг. XVI в. В состав его входят земли этнической Литвы и ряд земель Восточной Белоруссии.

Крупное частное землевладение формируется довольно поздно и несет на себе много «родовых» черт. Таковыми были право родового выкупа, закуп, запродажа и т.д.

Передаче населенных и ненаселенных земель предшествовало пожалование кормлений и держаний. Своими корнями эта форма материального обеспечения знати уходит во времена Киевской Руси. Но это не только «выбирание доходов», но и форма управления.

Служба была в основе всего. Она предшествовала землевладению, которое, собственно, и возникает путем передачи служебного населения. Все население Великого княжества Литовского на определенном этапе его истории становится служилым. Служебные отношения буквально пронизывают общественную и экономическую жизнь государства.

Истоки служебной системы уходят во времена Киевской Руси. Однако в условиях политической жизни Древней Руси, которая основывалась на принципах непосредственной демократии, «служебная организация» не могла получить значительного развития. Последнее слово и в делах войны оставалось за «людьми» — «воями» — ополчением, состоявшим из городских и сельских жителей. Сам князь находился в значительной зависимости от волостной общины, будучи в то же время ее непременным атрибутом.

На новом этапе восточноевропейской истории князья, выполняя свои общественно-полезные функции, все больше опираются на служебную систему, которая растет и расширяется. Наряду, с рабским и полусвободным населением в нее начинают входить свободные люди, которые несут те или иные повинности, по стране распространяются «пути» — отрасли княжеского хозяйства, а также княжеские замки и дворы. Эта система вполне напоминает ту гродскую систему, которая, наряду со служебной, существовала в XI—XIII вв. в Польше, Чехии, Венгрии. Литовское «завоевание» стимулировало рост этой системы. Такую стадию государственности можно назвать военно-служилой.

Необходимо отметить простоту государственного аппарата. После отмены в конце XIV в. областных княжений эстафета княжеской власти перешла к воеводам и наместникам. Они обладали значительными прерогативами, но власть их значительное время ограничивалась древнерусскими демократическими традициями. Рядом с наместником был тиун, который являлся преемником древнерусского тиуна. Еще одна должность — городничий, осуществлявший строительство городских укреплений. Хозяйством и таможней ведали ключник и осменик, отдельные поручения выполняли детские.

Центральный аппарат своими корнями уходил в древнерусскую княжескую старину и особой силой не отличался. Огромную роль в осуществлении им государственных функций играли всякого рода кормления и держания. Управление княжеством отличалось децентрализацией — отсюда позднее появление и малое количество высших государственных чинов. Общегосударственный архив начинает формироваться довольно поздно. При такой слабости центрального государственного аппарата Великое княжество, как уже отмечалось, приобрело федеративный характер.

В основе ее лежали договоры — уставные грамоты, которые великие князья заключали с землями на принципах древнерусского «ряда».

Налоговая система этого архаичного государства формировалась под мощным древнерусским воздействием. Полюдье, доживающее с древнерусских времен, по мере развития крупного иммунизированного землевладения, отходит на задний план, а фольварочно-барщинная система ее уничтожила. Похожую судьбу испытала и стация, весьма напоминающее то же полюдье, а также и другой архаический побор — дар. Очень древними были поборы на слуг: ловчее, тивунщина, а также судебные доходы в пользу администрации. В глубь столетий уходили и военные повинности: городовая, польная сторожа.

Киевская Русь не знала прямого обложения, дань тех времен — плата за мир, контрибуция. В это время оно появляется, что было связано с условиями формирования Великого княжества, когда княжеская власть выступает как внешняя сила по отношению к русским землям. Со временем дань становится основным налогом, который передается в составе им- мунитетных пожалований. В начале XVI в. развитие иммунизированного землевладения вызвало необходимость введения нового прямого налога. Им становится «серебщина», которая утверждалась сеймом как для господарских, так и частных имений.

Развитие иммунизированного землевладения разрушало структуру архаичного военно-служилого государства, провоцируя формирование сословно-аристократической государственности. Подобным образом иммунизированное землевладение разрушило в XIII в. гродско-служебную систему в Центральной Европе. При этом нельзя забывать о роли самого иммунитета, который и был силой, формировавшей крупное землевладение, одновременно способствуя распаду общества на сословия. Отмечу, что в русских землях Великого княжества иммунитет развивался замедленно. Иммунитетом было и Магдебургское право, которое выдавалось городам Великого княжества.

Итак, материалы по истории Великого княжества Литовского дают возможность проследить за эволюцией государственности от городов-государств Киевской Руси и литовского вождества к военно-служилой государственности, а затем к сословно-аристократическому государству.

На основе древнерусских законодательных памятников сформировалось право ВКЛ. Это редкий в мире регион, где в течение одного столетия было издано три основополагающих кодекса, сменявших друг друга: Литовский статут 1529, 1566, 1588 гг. Первый статут содержит в себе еще много архаики, которая своими корнями уходит в древнерусскую старину. Такую архаику находим и в уставных грамотах древнерусским землям. Со временем право все больше наполняется сословным содержанием, выступая на страже интересов правящего сословия.

ВКЛ в XV—XVI вв. было многонациональным государством, здесь жили литовцы, потомки древнерусского населения, поляки, немцы, татары, караимы, цыгане. На перекрестке религиозных и национальных влияний сформировалась богатая и своеобразная культура, в которой были представлены и восток и запад Европы. Постепенно формируются украинская и белорусская народности.

Русская и европейская экспансия в регионе (Новогород, Дания, Швеция, рыцарские ордена)

В русских летописях первое датированное упоминание Литвы относится к 1040 году, когда состоялся поход Ярослава Мудрого и была начата постройка Новогрудской крепости. «Повесть временных лет» называет литву наряду с земгалами и куршами в числе племён-данников Киевской Руси, в то время как территория ятвягов была непосредственно присоединена к ней в 983 году.

Традиционно считается, что после распада Киевской Руси литва, жемайты, земгалы и курши оставались в даннической зависимости от Полоцкого княжества (окончательно обособившееся в 1132 году), которое, в свою очередь, также подверглось территориальному дроблению. Что касается другого пограничного с балтскими территориями русского княжества — находящегося в бассейне верхнего Немана в непосредственной близости от территорий проживания ятвягов — Городенского — существуют различные теории его происхождения: из Туровского, Полоцкого либо Волынского княжеств. Самое северное из балтских племён — латгалы — находилось в зависимости от Новгородской республики. В начале XIII века земли пруссов начал захватывать Тевтонский орден, земли земгалов, куршей, латгалов и финно-угорских племён ливов и эстов — Орден меченосцев. Последний был разбит при Сауле жемайтами и земгалами в 1236 году, его остатки вошли в Тевтонский орден.

С последней четверти XII века многие русские княжества, граничащие с Литвой (Городенское, Изяславское, Друцкое, Городецкое, Логойское, Стрежевское, Лукомское, Брячиславское), покидают поле зрения летописцев. Согласно «Слову о полку Игореве», князь Изяслав Василькович погиб в бою с Литвой (ранее 1185 года). В 1190 году Рюрик Ростиславич организовал поход против Литвы в поддержку родственников своей жены, пришёл в Пинск, но из-за таяния снегов дальнейший поход пришлось отменить. С 1198 года Полоцкая земля становится плацдармом для экспансии Литвы на север и северо-восток. Начинаются литовские вторжения непосредственно в новгородско-псковские (1183, 1200, 1210, 1214, 1217, 1224, 1225—1226, 1229, 1234), волынские (1196, 1210), смоленские (1204, 1225—1226, 1239, 1248) и черниговские (1220) земли, с которыми летописная литва не имела общих границ. Новгородская первая летопись под 1203 годом упоминает о сражении черниговских Ольговичей с Литвой. В 1207 году Владимир Рюрикович ходил на Литву с Романом Борисовичем, Константином, Мстиславом и Ростиславом Давыдовичами.

Происходили также контакты между литвой и русскими княжествами. В 1180-х годах литва оказывала военную поддержку некоторым князьям Полоцкого княжества, при этом летописные источники не фиксируют военных конфликтов между Литвой и Полоцкой землёй. Литва нередко выступала на стороне Полоцка в военных противостояниях с крестоносцами. В 1214 году крестоносцы из Ордена меченосцев попытались напасть на вассала Полоцкого княжества Герсикское княжество, но были разбиты литвой. В 1216 году литва собиралась принять участие в походе полоцкого князя Владимира против крестоносцев, но поход не состоялся по причине смерти последнего. В 1235 году литовский князь Миндовг выступает союзником новогрудского князя Изяслава. Видимо, по указанию галицко-волынского князя Даниила, они вместе нападают на Мазовию.

Данные археологии и лингвистики позволяют говорить о существовании на территории Понеманья, которое в XIII в. стало ядром формирования ВКЛ, широкой зоны активных балто-славянских контактов мирного характера.

Этноязыковая ситуация

Делопроизводство велось преимущественно на западнорусском языке (в белорусской историографии также известен как старобелорусский, в украинской — староукраинский), образовавшемся в результате взаимодействия западных диалектов древнерусского языка восточных славян и старославянского языка. Термин «старобелорусский язык» был введён в научный обиход российским филологом-славистом Евфимием Карским в 1893 году на основании близости лексического строя западнорусского языка с народными белорусскими говорами XIX века. В XIV—XV веках западнорусский письменный язык стал основным языком канцелярии Великого княжества Литовского, сохранив преобладающие позиции до середины XVII века, когда он был вытеснен из делопроизводства польским языком, ставшим со временем и языком общения привилегированного сословия (шляхты). На собственно литовском языке делопроизводство не велось.

Западнорусский являлся государственным языком. Также письменными языками княжества были также церковнославянский, латинский, изредка литовский (жемайтский); в отдельных случаях использовался немецкий, татарский и хазарский/караимский. Во времена Франциска Скорины литовский язык использовался всеми социальными слоями, но только как разговорный — на нём не писали. Представители литовских элит воспринимали тексты, написанные на западнорусском, как написанные на своём родном языке.

Также отмечается, что государственный статус западнорусского языка закреплён Статутами Великого княжества Литовского. По мнению литовских исследователей, западнорусский письменный язык сохранял известную дистанцию по отношению к разговорным языкам, в связи с чем в литовской историографии западнорусский письменный язык называют канцелярским языком Великого княжества Литовского.

По мнению литовских учёных, основанному на лингвистических данных; исследованиях списков костёльных метрик, учебных заведений с указаниями этнической принадлежности и владением языками; отдельных упоминаниях в судебных источниках, свидетельствующих о бытовой языковой ситуации, правовой, хозяйственной и бытовой терминологии, состоящей из большой доли литуанизмов; литовский язык в Великом княжестве Литовском имел определённое распространение и использовался в качестве языка общения на территории Жемайтии и Аукштайтии, причём как людьми низшего сословия, так и двором правителя и виднейшими боярами. Согласно белорусским исследователям, литовский язык был распространён только среди низшего сословия населения этнической Литвы, хотя постепенно жители этих земель переходили на славянские языки. На русских землях Великого княжества Литовского говорили на восточнославянских диалектах, которые легли в основу белорусского и украинского языков и назывались «русинский» или «руський язык».

В XVIII веке литературные памятники на западнорусском письменном языке представлены в основном интермедиями — короткими вставками в иноязычный текст. В конце XVIII века основные документы стали печататься уже на польском языке, появляются первые параллельные переводы отдельных документов на литовский язык, которые издаются для жителей Великого княжества Литовского, в то время как западнорусский язык вытесняется из делопроизводства. Так, конституция 3 мая 1791 года была написана по-польски и сразу переведена лишь на литовский язык (она стала первым юридическим актом на этом языке).

С 1791 года появляются и переводы постановлений Сейма на литовский язык. «Воззвания» Тадеуша Костюшко 1794 года к восставшим жителям Великого княжества Литовского также обращаются к согражданам в том числе на литовском языке

Политическая история

Образование государства, правление Миндовга

Свидетельством существования раннефеодальных объединений на территории будущего Великого княжества Литовского считается договор 1219 года между Галицко-Волынским княжеством и князьями литвы, дяволтвы и жемайтов. В договоре среди пяти старших литовских князей упоминается Миндовг. В 1230-х годах он занял лидирующие позиции среди литовских князей.

Консолидация Великого княжества Литовского проходила на фоне событий конца 1230-х — начала 1240-х годов: сопротивления крестоносцам Ордена меченосцев в Ливонии и Тевтонского ордена в Пруссии, монгольского нашествия на Русь. Бурные события того времени не позволяют с точностью установить детали образования Великого княжества Литовского. По одной из гипотез, создание княжества относится к 1240-м годам, когда Миндовг был приглашён на княжение боярами Новогрудка, ставшего центром владений Миндовга.

Одновременно шло расширение территории государства в северо-западном и северо-восточном направлении, наиболее ярко проявившееся позже, во времена правления великих князей Войшелка и Тройдена. В 1248—1249 годах литовцы провели в целом неудачный поход на Владимиро-Суздальское княжество, затем началась борьба за власть между Миндовгом и его племянником Товтивилом, которому помогали галицко-волынские Романовичи (Даниил Галицкий был женат на сестре Товтивила).

В целях улучшения внешнеполитического положения княжества Миндовг установил отношения с папой римским и принял католичество (1251). С согласия папы римского Иннокентия IV Миндовг был коронован королём Литвы, таким образом государство получило признание в качестве полноправного европейского королевства. На коронацию, состоявшуюся 6 июля 1253 года, были приглашены магистр Ливонского ордена Андрей Стирланд, архиепископ прусский Альберт II Зуэрбер, другие знатные особы, а также доминиканские и францисканские монахи. Церемонию провёл епископ ХелмноГейденрейх, о месте коронации среди историков ведутся споры. По некоторым данным, коронация могла быть проведена в Новогрудке, на основании чего ряд историков делает вывод о том, что Новогрудок являлся столицей государства Миндовга.

В 1254 году Войшелк, сын Миндовга, от имени Миндовга заключил мир с Даниилом Галицким и передал Новогрудок, со всеми остальными своими городами и городами Миндовга, сыну Даниила Галицкого — Роману. В 1258 году Роман был захвачен в результате заговора Войшелка и Товтивила. В том же году произошло совместное вторжение в Литву галицко-волынских и ордынских войск под предводительством Бурундая, сильно разоривших окрестности Новогрудка. Позднее 1258 года полочане приняли на княжение в Полоцке Товтивила, который был женат на дочери полоцкого князя Брячеслава. Товтивил придерживался союза с Миндовгом и Войшелком.

Сын Миндовга Войшелк, отказавшись от королевского титула, принял постриг в православном монастыре в Галиче и затем в 1255—1258 годах отправился в паломничество на Афон. В стране назревало недовольство деятельностью миссионеров, пытавшихся организовать католическое доминиканское епископство в Любче под Новогорудком. Назначенный епископом Литвы пресвитер Христиан жаловался папе римскому, что на его резиденцию нападают неверные из числа подданных Миндовга. По сведениям папских булл и позднейших сообщений Яна Длугоша, в 1255 году Миндовг совершил поход на польский город Люблин и сжёг его, а уже 7 августа 1255 года папа римский Александр IV объявил в Польше, Чехии и Австрии крестовый поход против Литвы. Впоследствии крестовые походы против Литвы объявлялись папой также в 1257, 1260 и 1261 годах.

Не позднее 1260 года Миндовг разорвал мир с Тевтонским орденом и поддержал восстание пруссов против орденской власти, начавшееся осенью 1260 года. По сообщению немецких хроник, литовские войска участвовали в разгроме Ордена на озере Дурбе в Курляндии 13 июля 1260 года, где погибли 150 рыцарей Ордена, в том числе магистр, маршал и несколько комтуров. Отрёкшись от христианства и формального мира с крестоносцами, Миндовг в 1260—1263 годах совершил несколько опустошительных для крестоносцев походов в Ливонию, Пруссию и Польшу. В январе 1263 года он сжёг владение гнезненского архиепископа в Кульмской земле.

В 1263 году Миндовг был убит заговорщиками, среди которых различные источники называют полоцкого князя Товтивила, нальшанского князя Довмонта, князя Тройната или великокняжеского воеводу Евстафия Константиновича.

Борьба за власть в Литве

В государстве началась борьба за великокняжеский престол между полоцким князем Товтивилом и племянником Миндовга Тройнатом. Последнему удалось убить Товтивила и занять великокняжеский престол, однако вскоре Тройнат был свергнут сыном Миндовга Войшелком. В 1263 году литвинам удалось занять Чернигов после смерти местного князя, но вскоре они были изгнаны оттуда Романом Брянским.

Около 1265 года Войшелк пригласил православных священников и основал монастырь для распространения православия в Литве. В 1267 году он передал титул и власть зятю Миндовга и сыну галицко-волынского князя Даниилу Шварну. Спустя год Шварн умер, после чего великим князем стал Тройден. После убийства Тройдена княжил Довмонт.

После смерти Шварна обострились отношения Литвы с галицко-волынскими князьями, которые в 1274—1275 в союзе с ханом Золотой Орды Менгу-Тимуром, а в 1277—1278 в союзе с ордынским беклярбеком Ногаем вторгались в литовские земли.

Между 1282 и 1291 годами князьями становились Будикид и его брат Пукувер Будивид. Этот период, продолжавшийся со смерти Тройдена (1282) до смерти Будивида (1295), крайне скудно освещён в источниках, поэтому информация о нём часто носит характер домыслов различной степени достоверности.

Становление династии Гедиминовичей

В 1295 году Будивида сменил его сын Витень (1295—1316), а после его смерти второй сын — Гедимин (правил в 1316—1341). Они соединили под своей властью силы всего государства, остановили движение крестоносцев, закрепили за Литвой западнорусские земли (многие из них добровольно вошли в состав ВКЛ) и начали экспансию в южнорусских землях, ослабленных монгольскими разорениями. При Витене в конце XIII века, согласно спискам епархий Константинопольского престола, составленных при византийском императоре Андронике II Палеологе, была учреждена Литовская митрополия с центром в Новогрудке. Литовская митрополия включала в себя на первоначальном этапе епископства Полоцка и Турова, а с XIV века, вероятно, и Киева.

В 1316 году Гедимин захватил Берестейскую землю, но затем заключил мир с галицко-волынскими правителями Львом и Андреем Юрьевичами (Любарт Гедиминович женился на дочери Андрея Юрьевича). После одновременной смерти братьев при невыясненных обстоятельствах (1323) Гедимин провёл поход на Волынь, затем на Киев. Некоторые историки отрицают историческую достоверность сведений о подчинении Киева Гедимином. В обоих случаях известно о противодействии Гедимину не только русских князей, но и татар. Любарт получил владения на Волыни, а в Киеве в последующие годы известен князь Фёдор, хотя и действовавший в интересах Гедимина, но правивший в условиях продолжающегося баскачества. В 1333 году впервые в истории в Новгород был приглашён князь-нерюрикович Наримунт Гедиминович в качестве служилого князя, получивший в кормление пригороды и Карельскую землю (на протяжении 1333—1471 годов литовские князья из рода Гедиминовичей не раз были приглашены для обороны новгородских земель). После пресечения местной галицкой династии Любарт стал галицко-волынским князем (1340), но тогда же началась война за галицко-волынское наследство между Литвой и Польшей (до 1392).

В 1317 году Гедимин добился уменьшения митрополии Великого Московского княжества: по его требованию при патриархе Иоанне Глике (1315—1320) была создана православная митрополия Литвы со столицей в Новгородке (Новогрудке — Малом Новгороде). Этой митрополии, по всей видимости, подчинились те епархии, которые зависели от Литвы, то есть Туров, Полоцк, а затем, вероятно, и Киев.

При Гедимине, основателе правящей династии, Великое княжество Литовское проявило немалые успехи в военном деле, оно значительно укрепилось экономически и политически, в стране строились православные и католические церкви и храмы. Гедимин установил династические связи с ведущими монархическими домами Восточной Европы: его дочери были замужем за польским королём Казимиром III, галицким князем Юрием II Болеславом, тверским князем Дмитрием Грозные Очи и московским князем Семёном Гордым. С Московским княжеством у Гедимина был мир; с Польшей он имел напряжённые отношения, иногда выливавшиеся в военные походы, не прекращалась вражда с германскими городскими общинами и папой римским. Также известно, что Гедимин пользовался золотоордынскими отрядами против крестоносцев.

Ольгерд и Кейстут

Так как в Великом княжестве Литовском не существовало определённого порядка престолонаследия, то в течение пяти лет после смерти Гедимина (1341—1345) государство стояло перед опасностью распада на самостоятельные земли. Оно разделилось на 8 частей, находившихся в управлении брата Гедимина Воина и семи сыновей Гедимина: Монвида, Наримунта, Кориата, Ольгерда, Кейстута, Любарта и Евнутия. Этим хотели воспользоваться крестоносцы, заключившие в 1343 году союз с Польшей и готовившиеся к походу на Литву.

По соглашению между Ольгердом и Кейстутом (1345) Евнутий был изгнан из Вильны. Братья заключили договор, по которому все они должны были повиноваться Ольгерду как великому князю. Кейстут управлял северо-западной частью княжества и вёл борьбу с Орденом. Действия Ольгерда были сосредоточены на восточном и юго-восточном направлении. При Ольгерде (правил в 1345−1377) княжество фактически стало доминирующей державой в регионе. На юге владения Ольгерда расширились присоединением Брянского княжества (1355). Особенно позиции государства укрепились после того, как в 1362 году Ольгерд разбил татар в битве на Синих Водах и присоединил к своим владениям Подольскую землю. Вслед за тем Ольгерд сместил княжившего в Киеве князя Фёдора, подчинённого Золотой Орде, и отдал Киев своему сыну Владимиру. В первое время это привело к прекращению выплаты дани Орде, в которой в те годы шла борьба за власть, с этих земель.

Земли княжества при Ольгерде простирались от Балтики до Причерноморских степей, восточная граница проходила примерно по нынешней границе Смоленской и Московской, Орловской и Липецкой, Курской и Воронежской областей. Во время его правления в состав государства входили современная Литва, вся территория современной Белоруссии, юго-запад современной России (включая Смоленск, Брянск и Курск), часть Украины. Для всех жителей Западной Руси Литва стала естественным центром сопротивления традиционным противникам — Золотой Орде и Тевтонскому ордену. В составе Великого княжества Литовского существовали «политически отделённые области», которые имели определённое самоуправление (Полоцкая, Витебская, Смоленская, Киевская, Волынская и другие земли).

Особое место в политике Ольгерда занимала борьба с Московским княжеством, которое стремилось к господству в Северо-Восточной Руси, в том числе помогая Кашинскому княжеству добиться независимости от Тверского княжества. В 1368 и 1370 годах Ольгерд дважды безрезультатно осаждал Москву, вынужденный отвлекаться на борьбу с крестоносцами. В 1371 году на стороне тверского князя выступил и добившийся лидерства в Золотой Орде Мамай, примерно в то же время возобновились выплаты дани в Орду с южнорусских земель, подчинённых Литве. В 1372 году Ольгерд заключил мир с Дмитрием Донским, но в последние годы своего правления Ольгерд утратил контроль над восточными землями княжества, прежде всего Брянском и Смоленском, склонившимися к союзу с Москвой, в том числе и против Орды.

За обладание Волынью Ольгерд вёл борьбу с Польшей, окончившуюся миром в 1377 году. Уделы Берестейский, Владимирский и Луцкий отошли к Литве, а земли Холмская и Белзская — к Польше.

Ягайло и Витовт

Рост Великого Княжества Литовского до 1462 года

После смерти Ольгерда (1377) старшим в роду оставался Кейстут, но, согласно желанию Ольгерда, он признал старшинство одного из двенадцати сыновей Ольгерда и своего племянника Ягайло. Последнего не признали его единокровные братья: Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский отъехали в Москву и вместе с Дмитрием Боброком участвовали в Куликовской битве против Мамая (1380). Вскоре Кейстут, узнав о сношениях племянника с Орденом, с целью утверждения своего единовластия, в 1381 году сверг его с престола. В следующем году Ягайло смог захватить Кейстута и уморил его в тюрьме. Во время этой борьбы Ягайло уступил ордену Жмудскую землю (1382). В 1384 году Ягайло, Скиргайло и Корибут заключили договор с Дмитрием Московским о династическом браке Ягайла с дочерью Дмитрия и крещении Литвы по православному обряду. Но в том же году сын Кейстута Витовт бежал из тюрьмы к немцам и с ними начал наступление на Литву. Ягайло поспешил помириться с Витовтом, дал ему в удел Гродно и Троки, а Ордену пообещал в течение четырёх лет принять католичество.

В 1385 году великий князь Ягайло заключил Кревскую унию с Польским королевством — принял католичество и новое имя Владислав, женился на наследнице польского престола Ядвиге и стал королём Польши, оставшись при этом и великим князем литовским. Это усилило позиции обоих государств в противостоянии с Тевтонским орденом. В 1387 году Владислав Ягайло официально крестил Литву.

Владислав Ягайло передал великокняжеский престол своему брату Скиргайло, признавшему верховную власть польского короля. Католическое крещение Литвы повлекло усиление польского и католического влияния. Литовским и русским боярам, принявшим католичество, была дана привилегия владеть землёй без ограничения со стороны князей (шляхетское достоинство по польскому образцу). Имения их освобождались от повинностей, за исключением постройки городов всей землёй. Для католиков вводились польские кастелянские суды. Эти порядки вызвали неудовольствие среди русско-литовской знати, во главе которой встал двоюродный брат Владислава Ягайло Витовт. Он вёл долгую борьбу за престол, привлекая на свою сторону антипольски настроенных князей и бояр Великого княжества Литовского и ища союзников и в крестоносцах, и в великом князе московском Василии I Дмитриевиче, за которого он отдал в 1390 году свою дочь Софью. Политике сближения Литвы и Москвы оказывал значительную поддержку митрополит Киевский Киприан.

В 1392 году между Ягайло и Витовтом было заключено Островское соглашение, по которому великим князем литовским становился Витовт, а Ягайло оставлял себе титул «верховный князь Литвы». Скиргайло был переведён в Киев, где вскоре умер (возможно, был отравлен).

Витовт, в 1395 году захвативший Смоленск, вскорости стал стремиться к полной самостоятельности и отказал Ягайло в дани. Благодаря союзу с сыновьями Мансуры Мамая Витовту удалось мирным путём присоединить на юге в 1390-х годах к своему княжеству огромные территории Дикого поля. В 1399 году Витовт, поддержавший свергнутого ордынского хана Тохтамыша против ставленника Тамерлана Тимур-Кутлука, потерпел тяжёлое поражение от татарского мурзы Едигея в битве на Ворскле. Вследствие поражения Витовт вынужден был заключить мир с Новгородом, потерял Смоленск (вновь захвачен после нескольких походов с помощью польских войск в 1405), стал искать сближения с Ягайло. Ослабленное Великое княжество Литовское в 1401 году было вынуждено заключить новый союз с Польшей (так называемая Виленско-Радомская уния). Согласно положениям подписанного акта после смерти Витовта власть его должна была перейти к Ягайло, а после смерти последнего поляки обязывались не избирать короля без согласия Витовта.

В 1405 году Витовт начал военные действия против Пскова; тот обратился за помощью к Москве. Однако Москва объявила войну Великому княжеству Литовскому только в 1406 году, крупные военные действия фактически не велись и после нескольких перемирий и стояния на Угре Витовт и великий князь московский Василий I заключили «вечный мир», впервые установивший общую границу двух государств.

На западе Великое княжество Литовское вело борьбу с Тевтонским орденом, жмудская земля, отданная немцам, постоянно обращалась к Литве с просьбой об освобождении. Объединённые войска Королевства Польского и Великого княжества Литовского в Грюнвальдской битве (1410) нанесли Тевтонскому ордену такое поражение, от которого орден уже не мог оправиться. По Торуньскому миру (1411) Ягайло и Витовт получили Жмудь в пожизненное владение; в 1422 году Тевтонский орден окончательно отказался от Жемайтии.

В 1410-х годах ордынцы во главе с Едигеем основательно опустошили юг Великого княжества Литовского. В 1416 году был разорён Киев, Печерский монастырь и десяток окрестных городов. В последующие годы было разорено Подолье.

В Городне на сейме ещё раз было подтверждено соединение Литвы с Польшей: в Литве учреждались сеймы, литовское дворянство сравнивалось правами с польским. Следствием был рост влияния поляков и католического духовенства в Литве. Витовт стремился к соединению церквей, считая униатство компромиссом, на который могут пойти как православные, так и католики. Но его переговоры по этому поводу и поддержка гуситов не привели ни к чему. В последние годы Витовт помышлял об отделении Литвы от Польши и задумал с этой целью короноваться, но поляки перехватили послов, вёзших ему корону от императора Сигизмунда.

Витовт вмешался в дела Великого княжества Московского, когда в 1427 году началась династическая распря между внуком Витовта Василием Тёмным и дядей Василия Юрием Звенигородским. Витовт, опираясь на то, что великая княгиня московская, его дочь Софья, вместе с сыном, людьми и землями приняла его защиту, претендовал на господство над всей Русью. Витовт вмешивался также в политику европейских стран и имел значительный вес в глазах европейских государей. Император Священной Римской империи дважды предлагал ему королевскую корону, но Витовт отказывался и принял только третье предложение императора.

Коронация была намечена на 1430 год и должна была состояться в Вильне, куда собрались многочисленные гости. Признание Витовта королём и, соответственно, Великого княжества Литовского королевством не устраивало польских магнатов, которые надеялись на инкорпорацию Великого княжества Литовского. Ягайло был согласен на коронацию Витовта, но польские магнаты перехватили королевскую корону на территории Польши. Витовт в то время болел, по легенде он не вынес известия об утрате короны и умер в 1430 году в своём Трокском (Тракайском) замке на руках у Ягайло.

Борьба за власть в государстве, после смерти Витовта

После смерти Витовта князья и бояре Великого княжества Литовского на сейме выбрали великим князем Свидригайло — младшего брата Ягайло; последний признал это избрание. Это было сделано без согласования с польским королём, магнатами и панами, несмотря на то, что таковое согласование было предусмотрено униями между Великом княжеством Литовским и Королевством Польским. Таким образом, уния между Великим княжеством Литовским и Польшей была разорвана, более того, вскоре между ними начался военный конфликт из-за Волыни.

В 1432 году группа пропольски настроенных князей совершила переворот и возвела на престол брата Витовта — Сигизмунда. Это привело к феодальной войне между сторонниками Сигизмунда и Свидригайло. В ходе войны Ягайло и Сигизмунду пришлось пойти на ряд уступок, чтобы привлечь на свою сторону сторонников Свидригайло. Исход войны решился в 1435 году в битве под Вилькомиром (ныне Укмерге), в которой войска Свидригайло понесли очень большие потери.

Свидригайло ещё несколько лет держался в русских областях. Правление Сигизмунда длилось недолго — недовольные его политикой, подозрительностью и необоснованными репрессиями православный князь Чарторыйский и бояре составили против него заговор, и он был убит в Трокском замке (1440).

Одни стояли за сына Сигизмунда Михаила, другие — за Свидригайло, третьи — за короля Владислава. Последний, избранный в то время венгерским королём, послал наместником в Литву брата своего Казимира Ягайловича, которого там избрали великим князем. Нестабильностью политической власти в государстве пытались воспользоваться некоторые русские земли для восстановления независимости (Смоленская замятня 1440—1442 годов).

Правление династии Ягеллонов

Попытка поляков разделить Литву между Владиславом и Казимиром вызвала сильное сопротивление в Литве. Пользуясь советами Гаштольда, Казимир изучил язык Литвы и свыкся с их обычаями. После смерти Владислава поляки избрали королём Казимира и требовали соединения Литвы с Польшей, но Литва этому противилась. На сеймах (люблинский 1447, парчевский 1451, серадский 1452, парчевский и петроковский 1453) поднимался этот вопрос, но соглашение достигнуто не было.

В 1449 году Казимир заключил с московским великим князем Василием II мирный договор, который разделял зоны влияния двух государств в Восточной Европе (в частности, Новгородская республика была признана зоной влияния Москвы), запрещал каждой стороне принимать внутриполитических противников другой стороны и соблюдался до конца XV века.

При Казимире была учреждена Киевская православная митрополия с центром в Вильне (1458), первоначально униатская, с 1470 года в ведении вселенского патриарха Константинополя (в то время как московская митрополия сохраняла автокефалию). За просьбой новгородцев к киевскому митрополиту прислать им нового архиепископа последовал захват Новгородской земли Московским княжеством (1478). В 1480 году московский князь Иван III освободил подвластные земли от ордынского ига, а в 1487 году принял титул «князя Болгарского», после чего подчинённые Литве верховские князья начали переходы на службу к московским князьям вместе с владениями, что открыло серию войн, получивших в русской историографии название «русско-литовских». В частности, по итогам войны 1500—1503 годов Литва лишилась примерно трети своей территории (чернигово-северские земли), в 1514 году — смоленских земель.

Казимир расширил международное влияние династии Ягеллонов — подчинил Польше Пруссию, посадил своего сына на чешский и венгерский троны. В 1492—1526 годах политическая система Ягеллонов охватывала Польшу (с вассалами Пруссией и Молдавским княжеством), Литву, Чехию и Венгрию.

Согласно завещанию Казимира (ум. 1492) Польша перешла к его сыну Яну Ольбрахту, Литва — к Александру. По смерти Иоанна Альбрехта (1501) Александр стал и королём польским. Он стремился к распространению польского начала в Великом княжестве Литовском. При нём в 1501 году была подтверждена политическая уния Великого княжества Литовского с Королевством Польским на началах, установленных ещё Ягайло.

После Александра великим князем был избран младший Казимирович Сигизмунд I (1506—1548), позже избранный и королём польским. Постоянной его целью было ещё большее сближение Литвы с Польшей. Ему приходилось выдерживать борьбу с притязаниями шляхты, сеймы которой постоянно усиливались. Разладу между королём, с одной стороны, духовенством и дворянством — с другой, много способствовала вторая жена Сигизмунда Бона. Раздача имений с освобождением владельцев от повинностей тяжело ложилась на государственную казну. Земли сначала раздавались во временное пользование, но постепенно обращались в наследственные. На сейме 1535 года по предложению Сигизмунда состоялось постановление о поверке шляхетских прав на землю на основании коронной метрики. Сигизмунд решился провести общую поверку шляхетских прав и статутов, а затем восстановить некоторые налоги, отменённые прежними королями, например воловщину с продаваемого шляхтой скота. Это возбудило сильное неудовольствие; когда во Львове собралось в 1537 году «посполитое рушение» против Молдавии, шляхта не хотела примкнуть к нему и поход не состоялся. Этот эпизод носит ироническое название «куриной войны». Реформация проникла в Литву из Пруссии, но распространялась сначала довольно слабо.

В составе Речи Посполитой

Административное деление Великого княжества Литовского на 1654 год.

В ходе Ливонской войны, при Сигизмунде II Августе (1522—1572) была заключена Люблинская уния (1569). Уния встретила сильное противодействие литовской элиты и только сильным давлением Польскому королевству удалось заставить Литву согласиться. Великое княжество Литовское должно было уступить Польше Подляшье, Волынь и Киевское княжество. Ливония была объявлена принадлежностью обоих государств. Великое княжество Литовское объединилось с Королевством Польским в федеративное государство — Речь Посполитую. Согласно акту Люблинской унии (оригинал акта до наших дней не сохранился), Литвой и Польшей правил совместно избираемый король, а государственные дела решались в общем Сейме. Однако правовые системы, денежная система, армия и правительства оставались отдельными, существовала и граница между двумя государствами, на которой взимались таможенные сборы. Спустя три года пресеклась династия Ягеллонов.

В XVI—XVIII веках в Великом княжестве Литовском господствовала шляхетская демократия. Во второй половине XVII — начале XVIII века, после опустошительных русско-польской и Северной войн 1654—1667 годов и Северной войны 1702—1709 годов, Речь Посполитая пришла в упадок.

В 1772, 1793 и 1795 годах состоялись три раздела территории Речи Посполитой между Российской империей, Пруссией и Австрийской империей. Согласно Петербургской конвенции 1795 года бо́льшая часть территории Великого княжества Литовского была присоединена к России, но Белостокская земля, а также Сувалкия (территория между Восточной Пруссией и Неманом) отошли к Пруссии. 14 (25) декабря 1795 года российской императрицей Екатериной II был издан манифест «О присоединении к Российской Империи всей части Великого Княжества Литовского, которая по прекращении мятежей в Литве и Польше занята была войсками». На этом фактическое существование Великого княжества Литовского прекратилось.

Впоследствии по Тильзитскому миру 1807 года Сувалкия вошла в состав Герцогства Варшавского, а Белостокская земля отошла к России.

Во время Отечественной войны территория бывшего ВКЛ была поделена французской оккупационной администрацией на департаменты, объединённые в 2 генерал-губернаторства. Департаменты, которые территориально совпадали с бывшими литовскими губерниями, были подчинены генерал-губернатору Хогендорпу. При нём действовал орган местного самоуправления из магнатов «Комиссия временного правительство ВКЛ». Бывшие белорусские губернии подчинялись своему генерал-губернатору, при котором действовала вторая комиссия из магнатерии. Шляхта из департаментов Хогенторпа присоединилась к Генеральной конфедерации Польского Королевства. Конфедерация была ликвидирована в марте 1813 года.

После Венского конгресса (1815), когда в составе Российской империи было создано Царство Польское (включавшее в себя большую часть упразднённого Герцогства Варшавского, в том числе и Сувалкию), все территории, некогда составлявшие Великое княжество Литовское, вошли в состав России.

Название

Название государства и титул правителя (господаря) не были постоянными и менялись в зависимости от изменения политических границ и перемен в государственном устройстве. В середине XIII — начале XIV веков государство именовали Литвой.

- Так, великий князь Миндовг короновался как «король Литвы».

- После присоединения к Литве Киевщины и других земель современной Украины правитель титуловался как «король литвинов и многих русинов».

- После включения в состав части современной Латвии великий князь литовский Гедимин титуловался как «король литвинов и русинов, владетель и князь Земгалии».

- После присоединения Жемайтии (центральной и западной части современной Литвы) в середине XV века правитель использовал титулатуру «великий князь… всее Литовское земли и Жомойтское и многих Руских земель».

В Статуте 1529 года обозначено: «Права писаныя даны панству Великому князьству Литовскому, Рускому, Жомойтскому и иныя через наяснейшого пана Жикгимонта, з Божее милости короля полского, великого князя литовского, руского, пруского, жомойтского, мазовецкого и иных».

Таким образом, в этот период развёрнутым официальным названием государства на западнорусском языке было «Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных [земель]».

- После заключения Люблинской унии и присоединения земель современной Украины к Польше (1569 год) государство начало называться только Великим княжеством Литовским, хотя правитель продолжал титуловаться великим князем литовским, русским, прусским, жемайтским, мазовецким, а после присоединения в 1561 году Ливонии — и ливонским.

- В официальных документах для обозначения государства использовались названия «Великое княжество Литовское», «господарство», «панство». Термин «Речь Посполитая» использовался как для обозначения только Великого княжества Литовского, так и в качестве названия всего польско-литовского государства[8].

На латыни название записывалось как Magnus Ducatus Lituaniae, по-польски — Wielkie Księstwo Litewskie.

В XIV—XV веках возникает понятие «Русь Литовская» как противопоставление понятию «Русь Московская».

В русской историографии для обозначения государства широко использовался термин Литовско-русское государство.

Русские княжества и Прибалтика в раннее средневековье

Обособленное существование Восточной Прибалтики уже в раннее средневековье выглядело некоторой аномалией. Выгодное географическое положение на международных торговых путях, а также близость более развитых межэтнических объединений и нарождающихся государств должно было в достаточно короткие сроки привести народы этого региона к той или иной форме зависимости от соседей.

Впрочем, такое заключение справедливо лишь отчасти. Многочисленные покорители прибалтийских земель неизменно сталкивались здесь как с ожесточенным сопротивлением местных жителей, так и многими другими трудностями, вынудившими растянуть историю завоевания на несколько столетий.

Вплоть до конца XII в. безальтернативными претендентами на контроль в Прибалтике считались русские княжества. Прежде всего, Полоцкое и Новгородское, к которому можно пока присоединить и Псков. Они были заинтересованы в обеспечении беспрепятственного торгового сообщения по основным прибалтийским речным магистралям Даугаве (латв. Daugava, нем. Düna, рус. Западная Двина, эст. Вэйна, Väina) и Неве, а также вдоль побережья Северной Эстонии, острова Эзель (нем. Ösel, эст. Сааремаа, Saaremaa) и Курляндии (нем. Kurland, латв. Kurzeme).

Поддерживать свою власть в других областях было не только более сложно, но менее выгодно. Количество местного населения никогда не составляло значительного числа (до 500 тысяч в XIII в.), его богатство в основном заключалось в скудных земельных угодьях, многочисленном лесном звере и развитом собирательстве. Природные условия (обилие лесов и болот) создавали дополнительные трудности как для покорения этих земель, так и для обеспечения регулярного сбора дани. Однако уже в X в. новгородцы совершали поборы с ижоры и води (финно-угорских, «чудских» племен), в землях которых вдоль реки Луги княгиня Ольга, согласно летописи под 947 г., начала ставить «погосты и дани». Позднее русская экспансия только развивалась. В начале следующего века (ок. 1030 г.) Ярослав Мудрый (в крещении — Георгий, Юрий) поставил крепость, названную в его честь Юрьевым (нем. Дерпт, Dorpat, эст. Тарту, Tartu), в непосредственном центре расселения чуди (эстов) в современной Восточной Эстонии. А его сын Изяслав в 1060 г. расширил новгородское влияние на эстонское племя сосолов, вероятно, занимавших земли на юге Эстонии (область Сакала). К концу XI в. новгородцы фактически контролировали большую часть Северо-Восточной Прибалтики и Карелии, собирали здесь дань и строили погосты.

Следует добавить, что этнический состав жителей средневекового Новгорода вовсе не был исключительно или даже по преимуществу славянским. Уже в летописной легенде о призвании Рюрика участниками событий обозначены сразу четыре племени: словены, кривичи, меря и чудь. Причем славянских из них только два (словены и кривичи), а другие — финно-угорские. В целом они поименованы «новгородстии людие»:

«ти [варяги] насилье деяху Словеномъ, Кривичемъ и Мерямъ и Чюди. И въсташа Словене и Кривици и Меря и Чюдь на Варягы, и изгнаша я за море; и начаша владети сами собе и городы ставити».

Позднее этот этнический конгломерат сформировал новую и вполне обособленную в рамках Русской земли общность — новгородцев, которые как в культурном, так и в языковом отношении решительно выделялись среди жителей других областей Руси. Это сообщество уже в самый ранний период стремилось расширить сферу своего влияния в северном и северо-западном направлении. Причем ближайшие к Новгороду области впоследствии не только вошли в состав этого государства как равноправные составные части, но порой выступали в качестве важнейшей внутриполитической силы Новгородской республики.

Южнее новгородских владений, вдоль русла Даугавы, в то же время распространяло свою власть Полоцкое княжество, установившее данническую зависимость для племен ливов (либь) (побережье Рижского залива), латгалов (летьгола) (севернее среднего течения Даугавы), селов (селонов) (южнее среднего течения Даугавы) и земгалов (семигалов) (на запад от нижнего течения Даугавы). Западнее зоны расселения земгалов Полоцк, видимо, не имел возможности регулярно взимать дань. Эти области были заселены воинственными племенами куршей (корсь, куры), вплоть до начала немецкой экспансии остававшимися фактически независимыми от соседей. Природные условия в Курляндии даже больше, чем в Эстонии, способствовали обособленному положению местных жителей. Побережье практически не имеет удобных естественных гаваней. Речная сеть не создает условий для организации волоков и сквозного водного сообщения через внутренние области. Русла основных рек региона Венты (с притоком Абава) и Лиелупе (Курляндская Аа) разделены лесистой и труднопроходимой Курземской возвышенностью. Покорение этих областей стало одной из самых кровавых страниц истории немецкой экспансии в Прибалтике.

Полоцкое княжество в XII в.

Севернее Даугавы Видземская возвышенность отделяет ее от полноводной речки Гауя (Койва, Coiva, или Лифляндская Аа), в нижнем течении которой, как и на Даугаве, расселялись племена ливов (область Торейда, Thoreyda, совр. лат. Турайда, Turaida). На востоке ливы соседствовали с латгалами, занимавшими все области современной Северной Латвии. В отличие от Курляндии, балтийское побережье Эстонии очень изрезано и представляет мореплавателям широкий выбор гаваней для укрытия, зимовки, погрузки-разгрузки и торговли. Уже в IX в. эти места активно посещали скандинавские торговцы и пираты. А начиная с XI в. и миссионеры. Однако они редко углублялись далеко от моря. Во внутренних областях Эстонии претензии на господство были монополизированы новгородцами.

Основной магистралью здесь являлась река Эмайыги (нем. Эмбах, Embach), которая впадает в Чудское озеро, а в своих верховьях у оз. Выртсъярв (эст. Võrtsjärv, нем. Wirzjärv, Вирцярв) почти смыкается с притоками р. Пярну, уводящей к Балтийскому морю. Еще Генрих Латвийский уважительно называл Эмайыгу — Mater aquarum (Матерь вод). Крупнейшие поселения внутренней Эстонии и, соответственно, важнейшие пункты контроля колонизаторов над местным населением расположились вдоль этой водной артерии: в среднем течении Эмайыги — Юрьев (Дерпт, Тарту), чуть южнее в верховьях одного из притоков — Оденпе (Отепя, Медвежья Голова), на озере Выртсъярв — Вильянди (Вилиенди, Вельяд, Феллин), а в устье Пярну — Пернов (Старый Пярну). Реку Пярну в древности не отделяли от Эмайыги: в Хронике Ливонии она и обозначается как Эмбах (Эмайыги). Уровень воды в реках тогда был выше, и они использовались как судоходные (еще в XVI в.), пересекая всю Центральную Эстонию с востока на запад. Новгородцы не встречали здесь иного противника, кроме местного населения, с которым часто вступали в соглашения на условии уплаты дани или иных услугах. Так, летопись сообщает, что уже вскоре после смерти могущественного князя Ярослава местные эстонские племена восстали (ок. 1061 г.), разрушили укрепления Юрьева и напали на Псков. После этого более чем на полвека контроль в регионе русскими князьями был частично утрачен. Только Мстислав Владимирович в начале XII в. восстановил его в полном объеме. Летопись сообщает о крупном походе новгородцев в 1116 г., когда был захвачен важнейший опорный пункт юга Эстонии Оденпе (Медвежья Голова). Позднее также известны случаи возмущения местного населения. В частности, в 1177 г. эстонцы опять нападали на Псков. Однако в целом поддерживать свою политическую монополию в Восточной Прибалтике (Финляндия, Карелия, побережье Финского залива, Эстония и Северная Латвия) Новгороду удавалась на протяжении всего XII в. Ситуация обострилась только в начале XIII в., что было вызвано появлениям новых «игроков», претендующих на власть в регионе. В Финляндии и на побережье Финского залива это были шведы и датчане, а в Эстонии по преимуществу немцы, то есть рыцари-крестоносцы и вассалы рижского епископа, обосновавшегося на землях, когда-то подконтрольных Полоцку. Автор Старшей Ливонской Рифмованной хроники (Далее: ЛРХ), воспевшей достижения рыцарей-крестоносцев в Прибалтике, писал о событиях 1209 г:

«Он [магистр ордена меченосцев] поддержал бедную страну Своим большим благочестием. Русские сочли это вероломством, Ибо земли селонов, ливов и леттов [Sehlen, Lîven, Letten lant] Были в руках русских До того, как пришли братья [рыцари-меченосцы] И власть у них отобрали. Он прогнал их [русских] назад в их страну. С тех пор они не могли его победить».

Невооруженному взгляду была хорошо заметна та культурная и административная пассивность, которую проявляли русские в Прибалтике. Ни Новгород, ни Полоцк не шли далее утверждения даннической зависимости. Внутренняя жизнь, административное устройство, религиозные верования и быт местных жителей оставались вне сферы новгородских интересов, а тем более контроля. Даже постоянных военных баз или крупных укрепленных пунктов новгородцы здесь не имели вплоть до начала немецкой экспансии.

Архаичный патронаж, осуществляемый русскими княжествами в Прибалтике, не производил впечатления прочного владения, то есть европейцу могло показаться, что племена управляются в этих землях сами, а новгородцы и полочане просто иногда совершает на них набеги, собирают дань и иных претензий не имеют. В общих чертах так и было. Однако на своем праве сбора дани, например, в Финляндии новгородцы уже в XII в. настаивали и демонстрировали это шведам. Так, И.П. Шаскольский считает, что известный поход карел в Уппланд в 1187 г., в ходе которого была сожжена шведская столица Сигтуна, был если не спровоцирован, то поддержан новгородцами. Последние неизменно подчеркивали свой статус властителей Восточной Прибалтики. В Скандинавских странах это, разумеется, учитывали.

Иначе обстояла ситуация в прибалтийских владениях Полоцка. Длительное время у русских здесь не существовало конкурентов даже на побережье. Рижский залив не имеет такого количества естественных гаваней, как Финский. Кроме того, он находился в стороне от главной морской магистрали, связывающей устье Невы с Европой и Скандинавией. Плавание по нему было сопряжено с угрозой грабежа, которым издавна промышляли племена куршей и жители острова Сааремаа. Большая часть пути, связывающего Балтику с Днепром (по Даугаве), проходила вблизи побережья, населенного племенами, находящимися на более низкой стадии развития как культурного, так и социального. Вероятно, этот маршрут считался менее безопасным и выгодным, чем проходящий через Волхов и озеро Ильмень. Интенсивность движения по нему, очевидно, была ниже.

С другой стороны, более близкие межэтнические и межкультурные контакты именно в этом регионе привели к ускорению разложения родоплеменного строя у народностей, населявших берега Даугавы. Именно здесь возникли первые раннегосударственные образования племен балтийской группы.

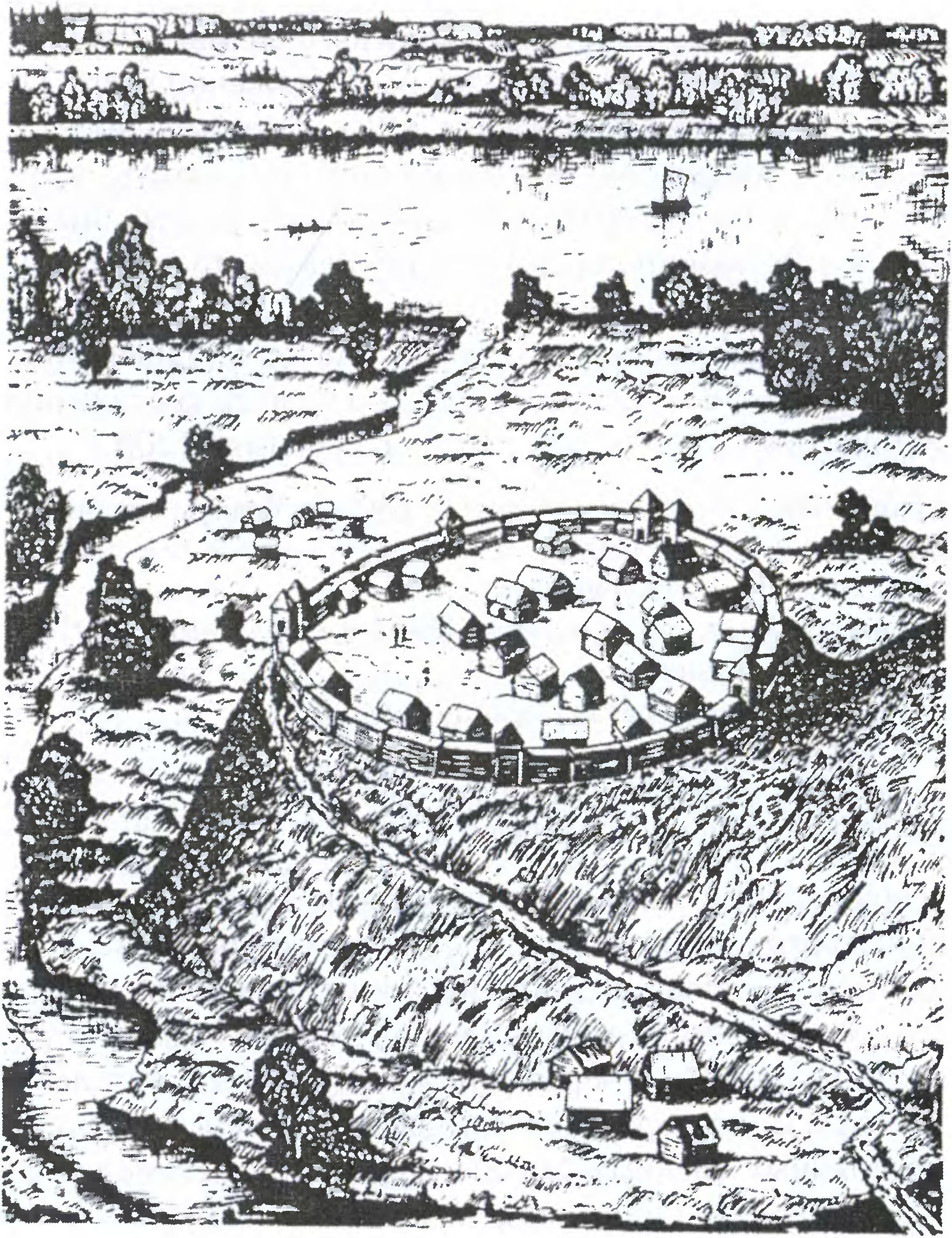

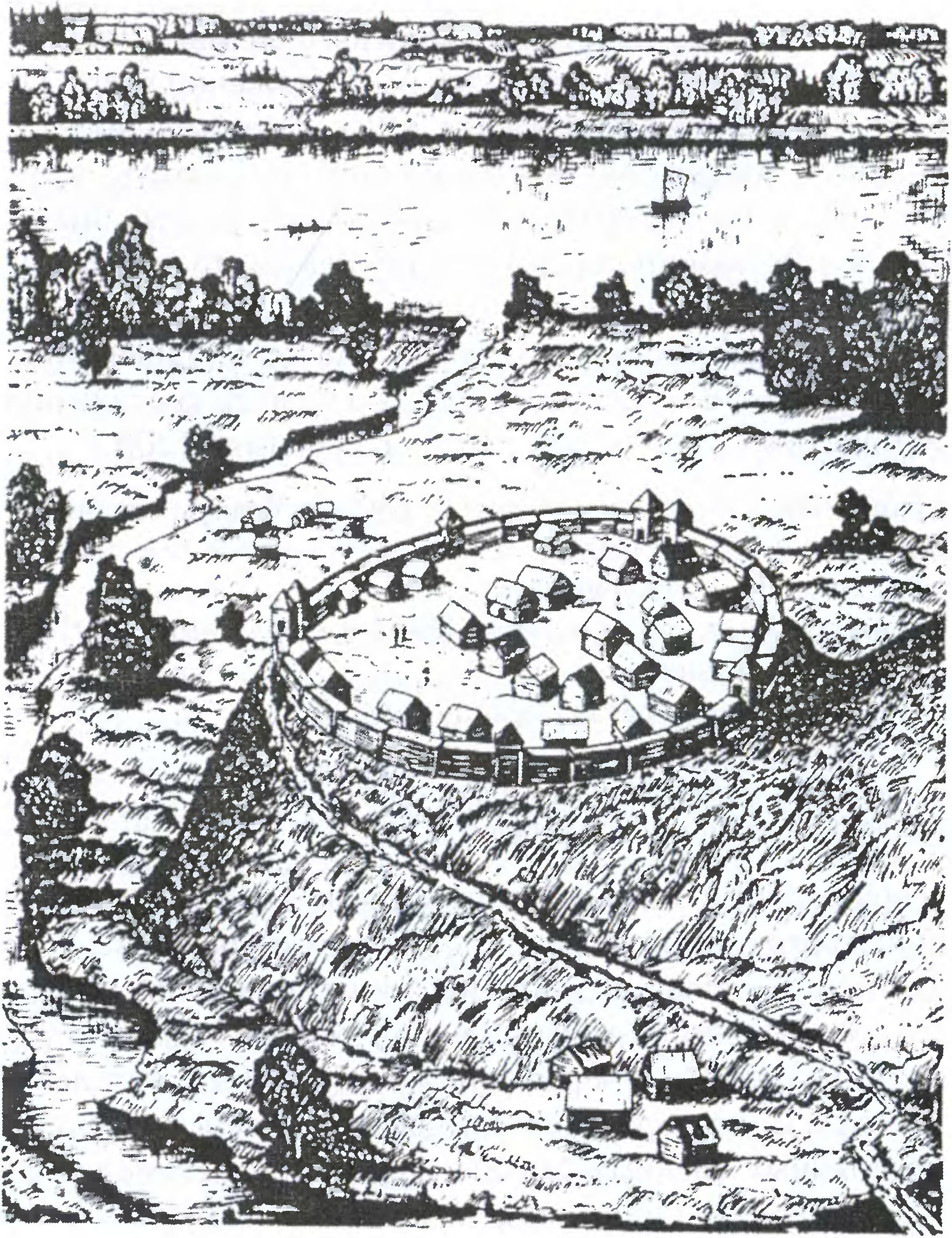

Городище Асоте в Латвии. Реконструкция

Полоцк был заинтересован в обеспечении безопасности плавания по Даугаве, а также в упрощении системы взимания дани с местных народностей (ливы, латгалы, селы, земгалы), которые во второй половине XII в. все находились в зависимости от него. Естественно, что территориальные объединения местных племен неизменно поддерживались полоцкими князьями, оказывавшими всяческое содействие прибалтийской социальной верхушке. В данном случае культурные и политические контакты шли рука об руку. Неизбежно поэтому было то, что первые местные раннегосударственные образования оказались в вассальной зависимости от Полоцка и в зоне распространения русской, то есть восточнохристианской, культуры. Известны два таких центра, которые располагались в укрепленных поселениях Кукенойс (Kukenoys, латыш. Кокнесе, Koknesē, нем. Кокенгузен, Kokenhusen) и Герцике (Gercike, латыш. Ерсика, Jersika). Зафиксированные как по письменным источникам, так и по археологическому материалу, эти княжества различались и по этническому составу жителей, и по социально-экономическому развитию.

Крупнейшим было Герцике, столица которого располагалась в среднем течении Даугавы в 180 км ниже Полоцка. Замок занимал на правом берегу реки овальной формы площадку (70×100 м), возвышающуюся на 14 м от уровня воды. Севернее него находился обширный посад. Раскопки показали, что городище было основано примерно в X в. латгальскими племенами, составлявшими и позднее его преимущественное население. Герцике распространял свою власть почти на все латгальские земли (Аутине, Ерсика, Цесвайне и др.), кроме самых северных Талавы (Taiava) и Адзеле (Atzele), представлявших собой иные территориальные объединения, зависимые от Новгорода (и Пскова).

Этническая принадлежность княжеской династии Герцике остается предметом споров. Вполне возможно, что она имела родственные связи с полоцкими князьями, хотя о ее русских корнях уверенно говорить невозможно. Единственный известный местный князь носил славянское имя Всеволод (Vissewalde). По сообщению Генриха Латвийского (под 1209 г.) можно понять, что в замке Герцике находилась православная церковь. Он же свидетельствует, что как князь, так и его ближайшее окружение (дружинники) были исключительно православными. Многочисленные находки свидетельствую о давнем, начиная со второй половины XI в., знакомстве местного населения с греческим христианством. Однако очевидно, что к началу XIII в. глубоких корней в Латвии оно не пустило и оставляло большое поле для миссионерской деятельности.

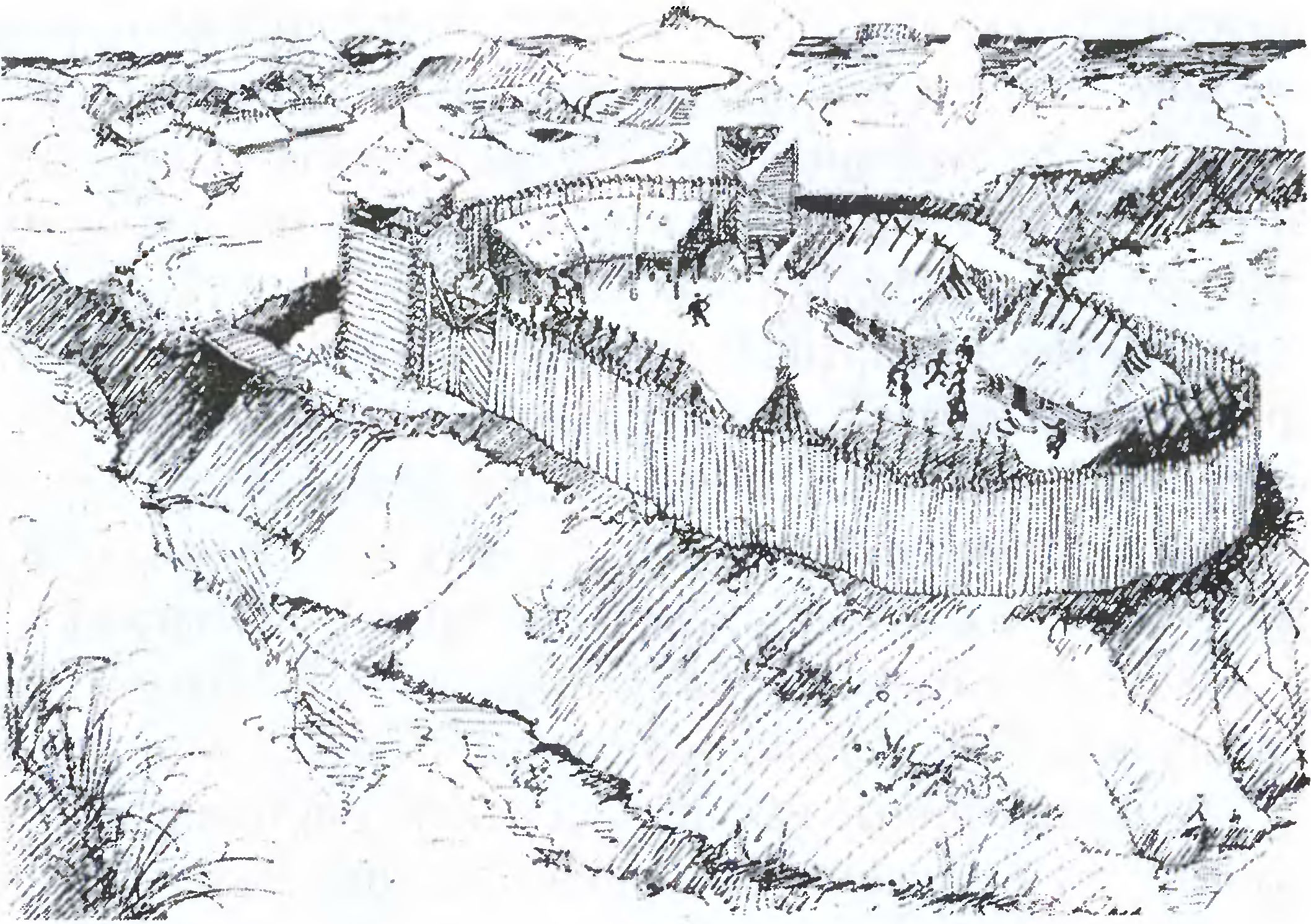

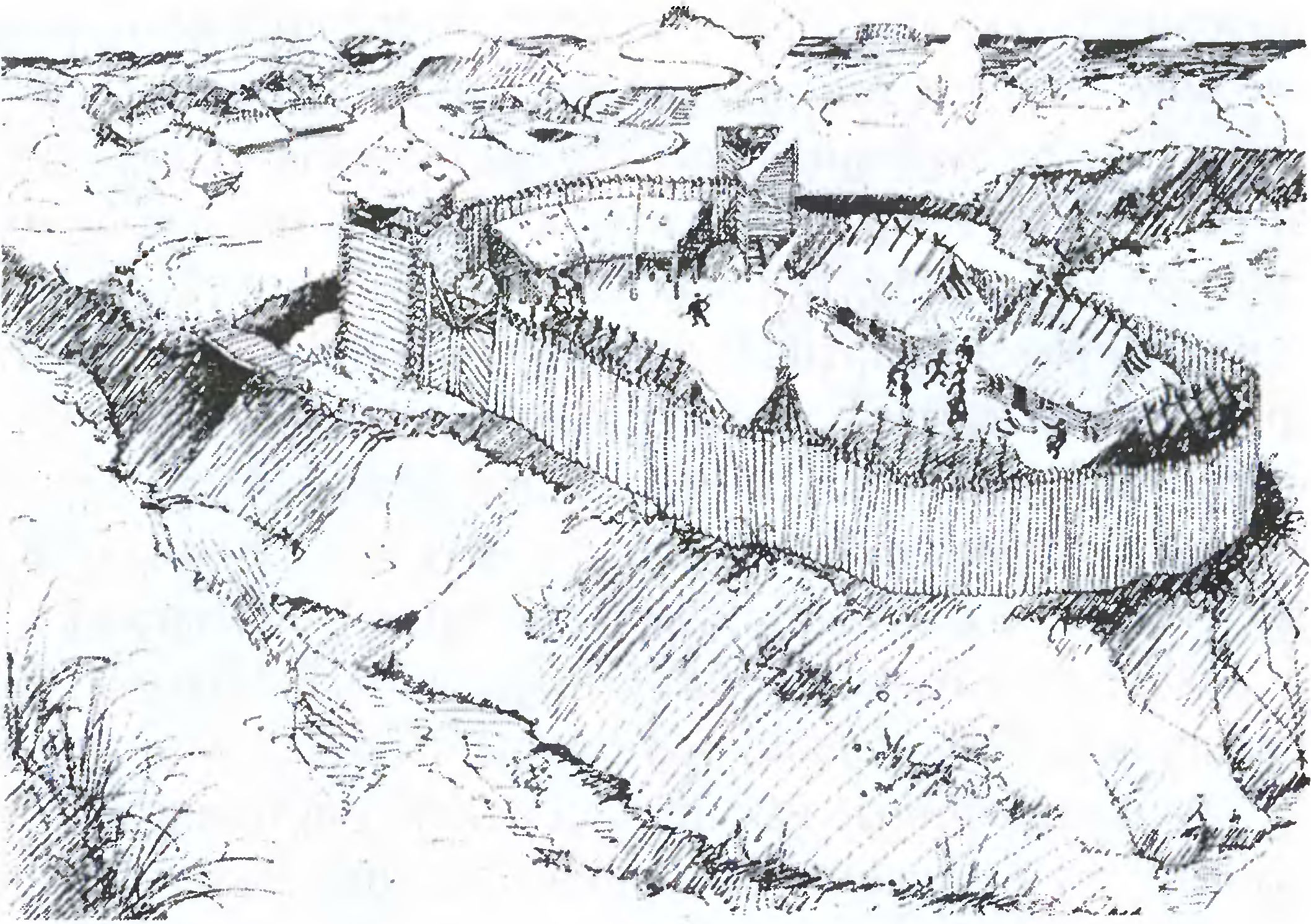

Реконструкция традиционного эстонского мысового городища

В целом, следует говорить, что, при наличии очень широкого и интенсивного русского культурного влияния в Герцике, мы не располагаем археологическими данными, указывающими на присутствие в городе постоянного славянского населения.

Иначе обстояло дело в Кукенойсе, где совершенно ясно прослеживается массовое присутствие русских жителей. Археологами вскрыта даже жилая постройка с завалинкой у внешней стороны стены — характерная для Руси особенность, но нигде более не встреченная на территории Латвии. Обнаружены также остатки каменной постройки XII в., «гипотетически отождествляемой с православным сакральным строением», и рядом фрагмент колокола. Кукенойс располагался также на правом берегу Даугавы, но значительно ниже по течению, примерно в 100 км от устья. Городище занимало мыс при впадении небольшой речки Персе (ранее — Кокна). Его положение обуславливалось наличием удобной переправы через Даугаву, обеспечивающей сухопутное сообщение между областями расселения латгалов и селов. Три этнические группы (латгалы, селы, русские) и образовали основную составляющею населения Кукенойса. Археологические раскопки А.Я. Стубавса в 1961—1966 гг. обнаружили, что уже в X в. здесь существовало укрепленное поселение с плотной внутренней застройкой. О значительном росте поселения в исторический период говорить не приходится. Княжение в Кукенойсе всегда оставалось небольшим, включающим лишь ближайшую округу. В политическом отношении оно, вероятно, примыкало к Герцике и составляло особый замковый округ. Речь идет о поселении, преимущественной функцией которого было обеспечения безопасности торговых путей, пересекающихся в этом месте. Не удивительно поэтому, что в числе жителей присутствовали и русские, представленные здесь, в отличие от Герцике, в основном княжескими дружинниками. Об этом свидетельствуют не только археологические материалы, но записи очевидцев, таких как Генрих Латвийский, называвший Кукенойс (Kukenoys) «русским замком» (castro Ruthenico), а Герцике (Gercike) преимущественно «городом» (civitatem). Единственный известный по письменным источникам князь (rex) Кукенойса носил славянское имя Вячко (Vetseke, Вячеслав) и правил здесь в начале XIII в. Впервые его упоминает Генрих Латвийский под 1205 г. Существуют предположения, основанные на уникальных сведениях В.Н. Татищева, согласно которым Вячко возводит свою родословную к полоцким Рюриковичам. Однако ход событий демонстрирует нам его только в качестве военачальника и вассала князя Владимира Полоцкого, после смерти которого мы обнаруживаем Вячко на службе в других землях. В 1208 г. Кукенойс был захвачен немцами, и Вячко вынужден был уступить часть замка вражескому гарнизону. Но в том же году, не выдержав притеснений, вырезал всех немцев, сжег город и с остатками дружины отступил на Русь. Возможно, он участвовал в приготовлении большого наступления на немецкие владения в Прибалтике, которое планировал в 1216 г. князь Владимир Полоцкий. Однако в том же году полоцкий князь внезапно умер, и поход не состоялся. Позднее Вячко возглавил оборону Юрьева (Тарту) и был убит немецкими рыцарями при его штурме в 1224 г. Можно сделать предположение, что после 1216 г. Вячко уже не считал себя подданным Полоцка, но выступал в качестве самостоятельного военачальника, причем развивал свою деятельность в новгородской зоне Прибалтики (в Эстонии). Нет никакого сомнения, что Полоцк принимал активное участие в создании и усилении первых прибалтийских территориальных объединений. Скорее всего, укрепления на месте старых латгальских поселков Герцике и Кукенойс возникли в середине XII в. также при содействии русских властей. Однако само полоцкое княжество переживало во второй половине XII — начале XIII в. кризис, вызванный как внутрикняжескими усобицами, так и внешним давлением усиливающейся Литвы. Полоцкие князья не располагали значительными материальными средствами для расширения своей власти в регионе. Их интересы ограничивались регулярным сбором дани и предоставлением военной помощи в случае необходимости. Русские властители часто демонстрировали плохое знание международной ситуации, допускали крупные внешнеполитические ошибки и проявляли дипломатическую близорукость. Объяснения тому были, но их объем остается явно недостаточным для оправдания многочисленных примеров пассивности полоцких князей, приведших в короткие сроки в начале XIII в. к утрате своей зоны влияния в Прибалтике, а затем и к потере большей части своих исконных земель.

Великое княжество Литовское и Русское в XIII—XIV в.

В первой половине XIII в. в результате объединения под властью легендарного князя Миндовга (1236—1263) крупнейших балто-литовских племен — ятвягов, жмуди и аукштайтов на территории Южной Прибалтики возникло небольшое Литовское государство.

Основной причиной этого процесса стала острая необходимость объединения разрозненных балто-литовских племен в борьбе с агрессией немецких крестоносцев, проводивших в Прибалтике под флагом «христианского миссионерства» политику выжженной земли. Ценой неимоверных усилий Миндовг не только смог сдержать агрессию ордена меченосцев, но и нанести ему сокрушительное поражение в битве под Шауляем (1236), в результате которого это государство крестоносцев прекратило свое существование и слилось с более сильным Тевтонским орденом, став его отделением под названием Ливонский орден.

В 1251 г. по тактическим соображениям князь Миндовг принял католичество, а в 1253 г. римский папа Иннокентий IV короновал его королевским венцом, хотя место и обстоятельства этой коронации до сих пор остаются предметом острых научных споров.

Но уже в конце 1259 г. отношения с Ливонским орденом вновь резко обострились. Поддержав восстание пруссов против католических миссионеров и восстановив языческий культ, Миндовг начал новую войну с крестоносцами и в 1260 г. нанес им сокрушительное поражение в битве у озера Дурбе. Более того, как считает ряд историков (Г. Вернадский, Л. Гумилев), заключив антикатолический союз с великим владимирским князем Александром Невским, Миндовг стал готовиться к решающей схватке с крестоносцами.

Не дождавшись полков новгородского князя Дмитрия Александровича, в 1262 г. он вторгся в пределы Ливонского ордена и разгромил крестоносцев у Вендена.

Но в следующем году Миндовг неожиданно скончался. Большинство историков (М. Богословский, А. Пресняков, В. Пашуто, В. Носевич) справедливо полагало, что он стал жертвой новой вражды литовских князей, однако нынешние «евразийцы» (Л. Гумилев), создав чисто умозрительную концепцию о существовании русско-литовского антикатолического союза, утверждают, что литовский князь, как и его союзник Александр Невский, был отравлен папскими агентами.

После гибели Миндовга в Литве началась многолетняя борьба за власть, победу в которой одержал князь Витень (1295—1316). Ему удалось быстро подавить мятеж литовской оппозиции, склонявшейся к союзу с крестоносцами, восстановить полноту великокняжеской власти на большей территорией Литвы и в союзе с галицко-волынскими князьями Львом и Мстиславом Даниловичами успешно отразить новые нашествия крестоносцев.

Кроме того, он активизировал внешнюю политику в пограничных русских землях и в результате под власть литовского князя перешли Гродно (1305), Полоцк (1307) и Брест (1315).

После смерти Витеня его преемником на великокняжеском престоле стал князь Гедимин (1316—1341), происхождение которого до сих пор вызывает споры у историков, многие из которых не считают его сыном умершего князя.

Как и его предшественник, новый литовский князь продолжил борьбу с крестоносцами и удельными русскими князьями. Именно при нем под власть Литвы перешли еще ряд русских земель, в том числе Витебск (1320), Минск (1326), Туров (1336), Пинск (1336) и Владимир-Волынский (1340). Как справедливо отметили многие историки (А. Пресняков, Л. Черепнин, В. Пашуто), этот переход носил в основном мирный характер, поскольку многие владыки русских удельных княжеств добровольно признавали власть великого литовского князя только потому, что он не являлся вассалом ордынского хана, а значит, не платил разорительный «ордынский выход» в Сарай. Кроме того, немаловажное значение для православных русских земель имело и то обстоятельство, что этническая Литва до сих пор оставалась в основном языческой страной и все ее правители отличались традиционной веротерпимостью. Хотя, конечно, Гедимин не гнушался использовать и военную силу, в частности во время войны с безымянным киевским князем, который был разбит им в битве на реке Ирпень в 1324 г.

Именно при Гедимине начнется судьбоносное противостояние с Москвой за влияние в новгородских, псковских и других русских землях, многие из которых де-юре входили в состав великого владимирского княжения, а де-факто практически всегда находились под контролем московских князей.

В этой борьбе Гедимин опирался на союз с тверским князем Дмитрием Михайловичем, который был женат на его старшей дочери Марии.